07/01/2026

La sensibilisation constitue l’un des piliers fondamentaux du programme Ecoality, un dispositif éducatif européen qui sensibilise les jeunes à l’égalité face aux changements climatiques. Première phase du programme :

Par Catherine-Amélie Chassin

Professeur de droit public, Institut caennais de recherche juridique (ICREJ), Université de Caen Normandie

Secrétaire général de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix

Affaire : Cour EDH, GC, 14 septembre 2022, H.F. et autres c. France, 24384/19 et 44234/20

Texte : Convention européenne des droits de l’Homme

Quelles sont les obligations de la France vis-à-vis des enfants français de djihadistes partis combattre pour Daesh, telle est la question posée par l’affaire H.F. et autre c. France. L’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH) le 14 septembre 2022 ne clôt pas totalement le débat, mais il pose des contours clairs sur un certain nombre d’éléments.

Ces enfants, souvent retenus avec leurs mères dans des camps gérés par les forces démocratiques de Syrie (forces kurdes d’opposition au régime de Bachar Al-Assad), ont fait l’objet de demandes récurrentes de rapatriement. Dans la présente affaire, la Cour EDH a été saisie de deux requêtes jointes : d’une part une femme et ses deux enfants nés en Syrie, qui tous trois se trouveraient dans le camp de Al-Hol (aff. 24384/19), d’autre part une femme et son enfant né en Syrie, qui se trouveraient ensemble dans le camp de Roj (aff. 44234/20). Ces demandes ont été présentées parfois par les mères parties volontairement à travers leurs conseils juridiques (aff. 44234/20), parfois par les grands-parents demeurés en France au nom de leur fille et de leurs petits-enfants (aff. 24384/19). Ces demandes n’ont pas toutes abouti. En juillet 2022, un Communiqué du Ministère des affaires étrangères annonçait le retour de 35 enfants français retenus dans les camps – et plusieurs mères, qui ont immédiatement été remises aux autorités judiciaires compétentes. Pourtant des enfants demeurent dans ces camps, ce que d’ailleurs reconnaît ce même Communiqué.

Le Conseil d’Etat français a considéré que la décision d’organiser ou non le rapatriement était un acte de gouvernement non détachable de la conduite des relations internationales de la France et, partant, n’était pas justiciable devant les juridictions internes (Voir CE, Ord., 23 avril 2019, n° 429669 ; aussi CE, 9 septembre 2020, n° 439520). Le juge interne se refuse donc à tout contrôle sur la décision d’organiser ou non le rapatriement des intéressés. Le Comité des droits de l’enfant, instance internationale non juridictionnelle, avait pour sa part conclu à la violation de ses obligations par la France (CRC, 8 février 2022, n° 77/2019, 79/2019 et 109/2019), mais il avait occulté la question centrale : ces enfants sont-ils sous la juridiction de la France ? Cette difficulté majeure est au cœur de l’arrêt rendu par la Cour EDH. L’article 1er de la Convention européenne des droits de l’homme (Convention EDH) réserve en effet la compétence de la Cour – et la responsabilité des Etats sur le fondement de ce texte – aux personnes se trouvant sous la juridiction de l’Etat, et seulement à ces personnes. De ce point de vue, la Cour EDH donne par le présent arrêt une magistrale leçon sur ce qu’est la notion de juridiction, rappelant que « la juridiction au sens de l’article 1 est une condition sine qua non. Elle doit avoir été exercée pour qu’un Etat contractant puisse être tenu pour responsable des actes ou omissions à lui imputables » (§ 184).

La Cour EDH commence par rappeler que la France ne contrôle pas le territoire syrien, et en conséquence elle ne saurait engager pas sa responsabilité sur ce fondement (§ 192). Sa jurisprudence désormais classique sur le contrôle d’un territoire (Voir p.ex. Cour EDH, GC, 23 février 1995, Loizidou c. Turquie, n° 15318/89, pour des faits en République turque de Chypre du Nord) n’est donc pas applicable aux faits de l’espèce.

Elle estime en outre que l’ouverture de procédures pénales contre les mères n’est pas suffisante pour créer ce lien (§ 195), car le contraire reviendrait à dissuader les Etats de poursuivre les faits de terrorisme commis à l’étranger. Certes l’ouverture d’une procédure juridictionnelle peut dans certains cas créer un lien avec l’Etat (en ce sens, Voir Cour EDH, GC, 14 décembre 2006, Markovic c. Italie, 1398/08, § 54 al. 2). Néanmoins la Cour a déjà considéré dans une précédente affaire que « si le simple fait d’ouvrir au niveau national une enquête pénale sur n’importe quel décès survenu n’importe où dans le monde suffisait à faire naître un lien juridictionnel sans qu’aucune autre condition ne soit requise, le champ d’application de la Convention s’en trouverait élargi dans une mesure excessive » (Voir Cour EDH, 16 février 2021, Hanan c. Allemagne, 4871/16, § 135). Dans l’arrêt de 2021, elle avait admis le lien car par application de l’Accord germano-afghan, seule l’Allemagne était compétente pour juger des allégations de crimes de guerre commis par ses troupes en Afghanistan (Voir § 137 de l’arrêt Hanan c. Allemagne). S’agissant des enfants de djihadistes, la Cour estime que les actions pénales introduites en France ne sont pas un fondement suffisant.

Dans la présente affaire, la Cour rejette également l’argument selon lequel la nationalité suffirait à créer ce lien (§ 198), l’article 1er de la Convention EDH s’attachant à la notion de « juridiction de l’Etat », et non à la notion de nationalité. En conséquence, il n’est pas possible de retenir de violation sur le fondement de l’un des droits de la Convention, faute de lien de rattachement suffisant avec la France : la nationalité des mères et des enfants ne saurait être un argument pertinent ici. La Cour rappelle que « ni le droit interne ni le droit international […] n’impose à l’Etat d’agir en faveur de ses ressortissants et de les rapatrier » (§ 201). L’extension du champ d’application à un critère fondé sur la nationalité ne trouve, selon les mots de la Cour, « aucun appui dans la jurisprudence » (§ 203).

En conséquence, la Cour ne saurait donc examiner les griefs allégués par les requérants, fondés sur l’existence de traitements inhumains et dégradants dans les camps (art. 3 CEDH) ou sur la vie privée et familiale (art. 8 CEDH). De ce point de vue, c’est bien une irrecevabilité qui est opposée aux demandes.

Pour autant poursuit la Cour, l’analyse doit être différente s’agissant du droit de rentrer dans son propre pays, droit fondé sur l’article 3 § 2 du Protocole IV. Si la nationalité ne saurait à elle seule fonder un titre de compétence de la Cour (§ 205), « limiter l’invocabilité du droit d’entrer […] aux ressortissants se trouvant déjà sur le territoire […] reviendrait à le rendre inopérant » (§ 209). Dès lors, la Cour européenne admet que « certaines circonstances tenant à la situation de la personne qui prétend entrer […] puissent faire naître un lien juridictionnel » (§ 212). Dans les circonstances de l’espèce, elle retient ce lien entre les personnes visées et la France compte tenu notamment de l’extrême vulnérabilité des enfants ou de leur impossibilité matérielle de quitter les camps sans intervention de l’Etat (§ 213).

Pour autant, la Cour EDH rappelle que la France n’a pas d’obligation générale de rapatriement : le Protocole IV garantit un droit d’entrer, mais ne garantit pas un droit à rapatriement, ce qui supposerait une obligation positive de l’Etat. Or l’article 3 § 2 du Protocole IV crée une obligation négative, celle de ne pas opposer d’obstacles au retour en France. Dans l’hypothèse du retour des enfants de Djihadistes, la Cour confirme cette approche, rappelant que les obligations positives sont a priori limitées à la délivrance des documents d’identité et de voyage en vue du retour (§ 251). Elle en déduit que « aucune obligation de droit international conventionnel ou coutumier ne contraint les Etats à rapatrier leurs ressortissants » et que « les citoyens français retenus dans les camps du Nord-Est de la Syrie ne sont pas fondés à réclamer le bénéfice d’un droit général au rapatriement au titre du droit d’entrer sur le territoire national » (§ 259).

Pour autant, la Cour ne s’arrête pas à ce stade : elle rappelle sa jurisprudence classique selon laquelle « la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs » (Voir ici le principe posé par l’arrêt Cour EDH, 9 octobre 1979, Airey c. Irlande, 6289/73). En conséquence, le principe général posé par le Protocole IV peut faire naître des obligations positives particulières, en fonction d’un contexte propre (§ 260). Certes ajoute-t-elle, cette possibilité reste d’interprétation étroite et n’obligera les Etats qu’en présence de circonstances exceptionnelles, mais tel est le cas lorsque « des éléments extraterritoriaux menacent directement l’intégrité physique et la vie d’un enfant placé dans une situation de grande vulnérabilité » (§ 261), ce qui est indéniablement la situation des enfants se trouvant dans les camps syriens.

Le contrôle de la Cour se limite alors à la lutte contre tout arbitraire dans les décisions, ces mesures devant être soumises à « une forme de procédure contradictoire devant un organe indépendant » (§ 275). Or indéniablement, le Conseil d’Etat se retranchant derrière l’acte de gouvernement, les procédures ouvertes ne sont pas adaptées. La Cour EDH en déduit que « les garanties dont ont bénéficié les requérants n’étaient pas appropriées » (§ 278), faute de réponse directe et claire du Président de la République et du Ministère des affaires étrangères, faute également d’intervention effective des juridictions internes. La Cour en déduit que la France a manqué à ses obligations s’agissant de l’accès à un organe indépendant de contrôle des nationaux souhaitant revenir sur le territoire de l’Etat. C’est sur cet unique volet de l’article 3 § 2 Prot. IV que la Cour retient la responsabilité de la France. Dans la lignée de sa démonstration, elle estime que le simple constat de la violation constitue une satisfaction suffisante (§ 288), et ne prévoit que le remboursement des frais de procédure et assimilés.

L’arrêt de la Cour EDH a déjà été largement commenté par la doctrine, les ONG et les acteurs du dossier. Tous les commentateurs n’ont pas nécessairement saisi tout à la fois l’importance et la mesure de l’arrêt. La Grande Chambre écarte la théorie de l’acte de gouvernement dans le cadre des demandes de rapatriement, cassant ainsi la jurisprudence du Conseil d’Etat. De ce point de vue, c’est effectivement une leçon qui est donnée : « les concepts de légalité et d’Etat de droit dans une société démocratique requièrent que les mesures qui affectent les droits fondamentaux doivent être soumises à une forme de procédure contradictoire devant un organe indépendant » (§ 275). Certes ajoute-t-elle aussitôt, cet organe n’est pas nécessairement juridictionnel. Pour autant, cet organe doit « permettre d’évaluer les éléments factuels et autres qui ont amené ces autorités à décider qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à la demande en question. L’organe indépendant saisi doit ainsi pouvoir contrôler la légalité d’une décision rejetant une telle demande, soit que les autorités compétentes aient refusé d’y faire droit, soit qu’elles se soient efforcées d’y donner suite mais sans résultat. Un tel contrôle devrait permettre aussi au requérant de prendre connaissance, même sommairement, des motifs de la décision et ainsi de vérifier que ceux-ci reposent sur une base factuelle suffisante et raisonnable » (§ 276). Et de conclure, on ne peut plus clairement : « En somme, il doit exister un mécanisme de contrôle des décisions ne donnant pas suite aux demandes de retour sur le territoire national qui permet de vérifier que les motifs tirés de considérations impérieuses d’intérêt public ou de difficultés d’ordre juridique, diplomatique et matériel que les autorités exécutives pourraient légitimement invoquer sont bien dépourvus d’arbitraire » (§ 276, dernière phrase). Dans le cadre des affaires entourant le rapatriement des enfants de djihadistes, c’est là un apport essentiel au droit français.

Pour autant, l’apport de l’arrêt s’arrête là. S’il offre une leçon magistrale sur l’interprétation de l’article 1er de la Convention, il rappelle que le concept de « juridiction » est avant tout territorial et qu’il n’inclut pas en principe le lien de nationalité. La Cour refuse donc de statuer sur les mauvais traitements perpétrés dans les camps en Syrie, pas davantage qu’elle ne statue sur l’atteinte à la vie privée et familiale, faute d’avoir un lien de rattachement suffisant avec la France. La France annonce certes qu’elle renouvellera « ce type d’opérations de rapatriement sera envisagé chaque fois que les conditions le permettront, en considération de l’évolution de la situation sur zone et au regard notamment des conditions de sécurité entourant la détention des ressortissants français retenus dans les camps du nord-est syrien » (Point de presse du Ministère des affaires étrangères en date du 14 septembre 2022). Néanmoins l’arrêt de la Cour EDH ne lui impose pas d’organiser ces opérations. Il se contente, apport essentiel et pourtant finalement limité, de prévoir un droit de recours afin de lutter contre tout arbitraire dans ces décisions.

Actualité

07/01/2026

La sensibilisation constitue l’un des piliers fondamentaux du programme Ecoality, un dispositif éducatif européen qui sensibilise les jeunes à l’égalité face aux changements climatiques. Première phase du programme :

Actualité

07/01/2026

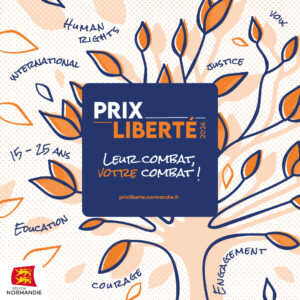

Cette année a lieu la 8ème édition du Prix Liberté, une initiative portée par la Région Normandie, en partenariat avec l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix. Ce dispositif pédagogique invite les je

Coup de coeur

26/12/2025

L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné ses contenus coups de cœurs du mois de janvier à lire, regarder et écouter. Lecture « On ne peut pas accueillir toute la misère du

Retour sur

12/12/2025

Dans la continuité des actions de diffusion de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix. Ecoality, programme européen d’éducation au développement, a organisé cette année une nouvelle session de form

Retour sur

12/12/2025

Le 12 novembre 2025 s’est déroulé à Caen et à Rouen la formation des enseignants pour le Prix Liberté. Accompagnés par l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, les enseignants ayant inscrits

Coup de coeur

05/12/2025

L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné ses contenus coups de cœurs du mois de décembre à regarder et écouter. Podcast « Qui c’est qui commande ? » Lolita Rivé,

Actualité

05/12/2025

Ce programme pilote, lancé par l’Académie diplomatique et consulaire, est mis en œuvre en Normandie sous la forme du projet « Terre de Liberté, mémoire et avenir », porté par l’Initiative régio

Actualité

01/12/2025

L’Institut accueille le dernier dialogue franco-polonais sur la résilience démocratique et la sécurité régionale. Dans le sillage du Traité de Nancy conclu en mai 2025 et face à une instabilité mondiale croiss

Actualité

26/11/2025

Inégalités et crise climatique : la nécessité de repenser nos actions La COP30, qui s’est tenue récemment, marque les dix ans de l’adoption par les États des Accords de Paris et des Objectifs de Développement Durable (OD

Actualité

12/11/2025

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, l’association YES-TaFiTa et la Coopération décentralisée des Régions Normandie et Atsinanana organisent le 15e Concours lycéen de plaidoiries pour les droits

Actualité

17/10/2025

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix organise, en partenariat avec la Maison de la Coopération Décentralisée des Régions Normandie et Atsinanana, et avec l’association Yes Tafita, une formation

Retour sur

13/10/2025

Le 2 octobre, l’Institut avait le plaisir d’animer deux tables rondes autour des réseaux sociaux, dans le cadre de la Nuit du droit à l’Amphi Pierre Daure de l’Université de Caen. Une soirée organisée dans le cadre de

Coup de coeur

03/10/2025

L’équipe de l’Institut International des Droits de l’Homme et de la Paix a sélectionné ses contenus coups de cœurs du mois de septembre à lire, à regarder et écouter. LECTURE – » Tes droits et tes besoins comp

Actualité

08/09/2025

L’Institut est heureux de s’associer avec l’Université de Caen Normandie, par l’intermédiaire de son UFR Droit, AES et Administration publique, pour l’ouverture à la rentrée prochaine d’un nouveau Diplôme d’u

Retour sur

03/09/2025

Le 10 juillet dernier, l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix est intervenu auprès des jeunes majeurs de Louviers (Eure) qui ont eu 18 ans dans l’année, constituant la promotion 2025 de l’A

Actualité

01/09/2025

Le Prix Liberté invite les jeunes de 15 à 25 ans de Normandie, des autres régions de France et à l’international, à désigner chaque année une personne ou une organisation engagée dans un combat récent et exemplaire en fa

Actualité

30/07/2025

Une quinzaine d’étudiants internationaux s’est réuni à Caen du 30 juin au 4 juillet pour participer à la 23e édition de l’Université de la paix sur le thème « Paix durable à l’épreuve de l’économie ».

Actualité

15/07/2025

Depuis 2009, l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix mène sur le territoire normand, ainsi que dans toute la France et à l’international, des projets d’éducation aux droits de l’Homme et à la

Coup de coeur

03/07/2025

L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné ses coups de cœurs du mois de juin à regarder, écouter et lire.

Actualité

01/07/2025

Le Prix Liberté invite les jeunes de 15 à 25 ans de Normandie, des autres régions de France et à l’international, à désigner chaque année une personne ou une organisation engagée dans un combat récent et exemplaire en fa

Retour sur

23/06/2025

En 2025, le Défenseur des droits souhaite recueillir l’opinion des enfants sur le thème du droit des enfants à une justice adaptée.

Actualité

17/06/2025

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix recrute des volontaires en missions de service civique afin d’accompagner l’équipe dans la mise en œuvre de ses actions éducatives de sensibil

Retour sur

16/06/2025

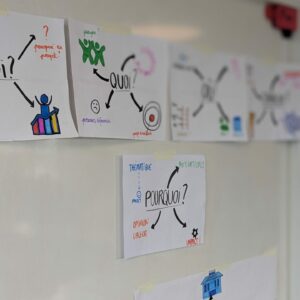

Mercredi 3 juin 2025 avait lieu l’évènement de valorisation du programme pédagogique Ecoality, au Café des Images de Caen en présence de 120 élèves normands. Cet évènement a permis la mise en lumière des projets ent

Coup de coeur

30/05/2025

L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné des contenus à regarder, lire et écouter. ROMAN – Beyrouth-sur-Seine, un livre de Sabyl Ghoussoub Sabyl Ghoussoub, écrivain

Retour sur

28/05/2025

Dans le cadre de la Fête de l’Europe, organisée par la ville d’Hérouville-Saint-Clair le mercredi 14 mai 2025, l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a proposé un procès simulé au grand public, s

Actualité

14/05/2025

Dans le cadre de la Chaire d’excellence “Mémoire et avenir de la Paix, droit histoire et neurosciences pour une paix durable”, l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, avec le soutien de la Région N

Actualité

07/05/2025

Dans la continuité de son accompagnement pédagogique, l’Institut a pu proposer, pour la Région Normandie qui porte le Prix Liberté, des « événements votes » aux quatre coins de la Normandie, mais aussi en France et

Actualité

05/05/2025

Dans le cadre du projet européen Ecoality, de sensibilisation aux inégalités de genre et aux changements climatiques, le Programme d’éducation et de sensibilisation au développement (DEAR) lance un appel à propositions

Retour sur

07/04/2025

Du 25 février au 25 mars, 15 rencontres départementales ont eu lieu sur l’ensemble du territoire normand dans le cadre du projet Ecoality.

Coup de coeur

28/03/2025

L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné des contenus à regarder, lire et écouter.

Retour sur

27/03/2025

Mercredi 26 mars s’est tenue la 14e édition du Concours lycéen de plaidoiries pour les droits de l’Homme de Toamasina à Madagascar.

Actualité

24/03/2025

Le 18 mars 2025, l’Université de Caen Normandie, la Région Normandie et l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, ont annoncé le lancement de la Chaire Normandie pour la Paix, intitulée « Mémoire et

Actualité

07/03/2025

Ce vendredi 7 mars marque le lancement d’une initiative innovante, multilatérale et importante dans la promotion des femmes en tant que forces de paix, dans la prévention des crises et des conflits et les négociations de paix

Actualité

07/03/2025

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, l’association YES-TaFiTa et la Coopération décentralisée des Régions Normandie et Atsinanana organisent le 14e Concours lycéen de plaidoiries pour les droits

Actualité

12/02/2025

Du 10 au 14 février 2025, 23 jeunes âgés de 15 à 25 ans et venus du monde entier sont réunis à Caen pour étudier collectivement l’ensemble des propositions de personnes ou d’organisations, menant un combat en faveur de l