14/05/2025

Dans le cadre de la Chaire d’excellence “Mémoire et avenir de la Paix, droit histoire et neurosciences”, l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, avec le soutien de la Région Normandie et de l’Uni

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix et l’Université de Caen Normandie s’associent pour une série de « Points de vue » exclusifs.

par Marion DANGUY

Etudiante en Master Droit des libertés de l’UFR Droit

de l’Université de Caen Normandie

Au cours d’une enquête policière ou d’une instruction, le Code de procédure pénale (CPP) permet de saisir, donc de placer sous main de justice tout bien, y compris s’il appartient à un tiers à la procédure. Se pose alors la question des droits du tiers concerné, notamment la faculté d’avoir communication des pièces du dossier afin de contester la saisie. En phase de jugement, la communication des procès-verbaux en lien avec la saisie est possible devant le tribunal correctionnel (article 479 al. 2 CPP) mais aussi devant la cour d’assises depuis la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 (article 373 al. 3 CPP). En phase d’instruction, le tiers peut demander la restitution du bien saisi au juge d’instruction, mais, n’étant pas partie à la procédure, ne peut pas contester la régularité des actes de saisie durant cette phase, comme rappelé par la Cour de cassation (Crim. 2 juill. 1992, n°91-85.065). Il peut seulement contester les motifs du refus de restitution. Il se heurte toutefois à l’article 99 CPP alinéa 6 dans sa rédaction actuelle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, selon lequel « il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure ». Cette disposition rend difficile l’exercice du recours et soulève des questionnements du point de vue du droit au recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC). Le Conseil constitutionnel (Conseil) a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur ce sujet et a conclu que l’accès à la procédure n’est pas un droit absolu.

Initialement, la requérante demandait la restitution de biens saisis lors d’une information judiciaire pour chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants. La restitution lui a été refusée par le juge d’instruction. Elle a alors interjeté appel de l’ordonnance de refus. Suite à la confirmation de l’ordonnance, elle a présenté, à l’occasion de son pourvoi, une QPC jugée sérieuse (Crim. 27 juill. 2022, n°22-80.770). En se voyant opposer un refus, elle a soutenu ne pas pouvoir exercer correctement un recours juridictionnel effectif et a mis en cause l’article 99 al. 6 CPP. Ce texte méconnaitrait le droit à un procès équitable et le principe du contradictoire garantis par l’article 16 DDHC en ce qu’il n’autorise pas le tiers à une information judiciaire à avoir accès aux actes de procédure relatifs à la saisie de ses biens.

Le Conseil décompose l’argumentaire de la requérante et le réfute. Il centre sa QPC sur le droit à un recours effectif et expose les droits prévus au profit des tiers par l’article discuté, notamment celui de contester la décision strictement motivée de refus de restitution et celui d’être entendu par la chambre de l’instruction. Ensuite, il recourt aux objectifs à valeur constitutionnelle (OVC) de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions pour faire primer le secret de l’enquête et de l’instruction (article 11 CPP) face à l’article 16 DDHC. Compte tenu des OVC, il estime que le législateur a correctement mis en balance les droits du tiers à l’information judiciaire et les droits au respect de la vie privée et à la présomption d’innocence (articles 2 et 9 DDHC) des parties. Enfin, il procède à une lecture interprétative de l’alinéa 6 en estimant que celui-ci n’a « ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que la chambre de l’instruction puisse […] communiquer au tiers appelant certaines pièces du dossier se rapportant à la saisie ». Le Conseil rappelle que le tiers peut parfois avoir accès aux pièces concernant la saisie de ses biens, soit par mise à disposition par la chambre de l’instruction, ce que l’article 99 n’interdit pas, soit en phase de jugement (articles 373 et 479 CPP). Le Conseil déclare l’article 99 al. 6 CPP conforme à l’article 16 DDHC.

Si de prime abord la décision du Conseil semble restrictive, ce dernier cherche seulement à renforcer les droits des parties. La QPC a été qualifiée de « progrès » pour l’État de droit par Jean-Louis DEBRÉ dans un discours du 4 décembre 2009. Par son biais, le Conseil démontre sa volonté de concilier les droits et libertés constitutionnels en jeu. Pour ce faire, il utilise souvent les OVC que nous retrouvons régulièrement dans sa jurisprudence depuis leur création en 1982 (Cons. const., décision 82-141 DC du 27 juill. 1982). Ce sont des objectifs d’intérêt général assignés au législateur dont celui-ci doit tenir compte lors de l’édiction de ses normes. Ils permettent au Conseil de justifier la limitation ou l’accroissement de la protection offerte par un droit ou une liberté constitutionnel. Il en a par exemple fait l’utilisation en 2011 afin de restreindre l’étendue des droits d’accès au dossier de l’avocat d’une personne gardée à vue (Cons. const., décision 2011-191/194/195/196/197 QPC du 18 novembre 2011, cons. 29). La protection du secret de l’enquête et de l’instruction avait déjà été mobilisée en 2018 (Cons. const., décision 2017-693 QPC du 2 mars 2018, cons. 8). Plus récemment, en 2022, ce même secret de l’enquête a été invoqué pour refuser d’accorder au tiers journaliste la contestation des actes accomplis en violation du secret des sources journalistiques (Cons. const., décision n° 2022-1021 QPC du 28 octobre 2022, cons. 13). Ces décisions mettent en lumière deux points : l’importance du mécanisme de l’OVC dans la protection des droits et libertés et la place mineure du tiers face aux parties dans une procédure. Puisqu’il apparaît que l’étendue des droits d’accès à la procédure est malléable selon la qualité de la personne à l’origine de la demande et le moment de la procédure, le Conseil a pu aisément limiter par deux décisions du 28 octobre 2022, les possibilités d’intervention du tiers en recourant aux OVC de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions.

Grâce à la conciliation faite entre les droits du tiers et le principe du secret de l’enquête et de l’instruction, le Conseil entend rendre plus effectifs le droit à la vie privée et le principe de la présomption d’innocence. Cette solution se rapproche de la position de la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH) qui entend aujourd’hui explicitement protéger le secret de l’enquête et de l’instruction (Cour EDH, 29 mars 2016, Bédat c. Suisse 56925/08, § 7.3) mais aussi sa finalité, la présomption d’innocence (article 6 § 2 CEDH) et la vie privée des parties. Ce dispositif est certes défavorable aux tiers, mais participe à protéger plus amplement les parties à une procédure.

Cependant, en énumérant les diverses possibilités pour le tiers d’obtenir une mise à sa disposition de la procédure, le Conseil rappelle qu’il dispose, malgré tout, d’un cadre juridique satisfaisant pour faire valoir ses droits. Il fait à nouveau preuve de logique en distinguant le suspect et la victime du tiers. Le Conseil est donc le gardien des libertés de tous, mais principalement des parties à une procédure, aux dépens du tiers, à juste titre.

Actualité

14/05/2025

Dans le cadre de la Chaire d’excellence “Mémoire et avenir de la Paix, droit histoire et neurosciences”, l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, avec le soutien de la Région Normandie et de l’Uni

Actualité

07/05/2025

Dans la continuité de son accompagnement pédagogique, l’Institut a pu proposer, pour la Région Normandie qui porte le Prix Liberté, des « événements votes » aux quatre coins de la Normandie, mais aussi en France et

Actualité

05/05/2025

Dans le cadre du projet européen Ecoality, de sensibilisation aux inégalités de genre et aux changements climatiques, le Programme d’éducation et de sensibilisation au développement (DEAR) lance un appel à propositions

Actualité

24/04/2025

Pour contribuer à la communication des projets menés par l’Institut, nous sommes à la recherche d’un·e chargé·e de communication en alternance. Sous la responsabilité du chargé de communication de l’Institut int

Retour sur

07/04/2025

Du 25 février au 25 mars, 15 rencontres départementales ont eu lieu sur l’ensemble du territoire normand dans le cadre du projet Ecoality.

Coup de coeur

28/03/2025

L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné des contenus à regarder, lire et écouter.

Retour sur

27/03/2025

Mercredi 26 mars s’est tenue la 14e édition du Concours lycéen de plaidoiries pour les droits de l’Homme de Toamasina à Madagascar.

Actualité

24/03/2025

Le 18 mars 2025, l’Université de Caen Normandie, la Région Normandie et l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, ont annoncé le lancement de la Chaire Normandie pour la Paix, intitulée « Mémoire et

Actualité

20/03/2025

Le Prix Liberté vise à mettre en lumière des combats menés pour défendre des libertés dans le monde. Les jeunes, grâce à leur vote, ont le pouvoir de désigner le ou la lauréate du Prix Liberté 2025 qui se verra récompen

Actualité

07/03/2025

Ce vendredi 7 mars marque le lancement d’une initiative innovante, multilatérale et importante dans la promotion des femmes en tant que forces de paix, dans la prévention des crises et des conflits et les négociations de paix

Actualité

07/03/2025

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, l’association YES-TaFiTa et la Coopération décentralisée des Régions Normandie et Atsinanana organisent le 14e Concours lycéen de plaidoiries pour les droits

Actualité

05/03/2025

Les 23 et 30 avril 2025, l’Institut accueille la Consultation sur les droits de l’enfant dans ses locaux d’Hérouville-Saint-Clair. Une vingtaine de jeunes pourront échanger autour de la thématique du droit des

Coup de coeur

28/02/2025

L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné des contenus à regarder, lire et écouter.

Point de vue

25/02/2025

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix et l’Université de Caen Normandie s’associent pour une série de « Points de vue » exclusifs.

Actualité

25/02/2025

Le programme pédagogique Ecoality est un projet européen visant à sensibiliser les jeunes normands à l’intersectionnalité des genres et aux changements climatiques. Structuré en trois grandes étapes, ce programme perme

Actualité

21/02/2025

Du 10 au 14 février 2025, le jury international s’est réuni au Dôme et à l’Université de Caen Normandie pour étudier les 601 propositions candidates au Prix Liberté et retenir trois personnes et organisations engagé

Point de vue

12/02/2025

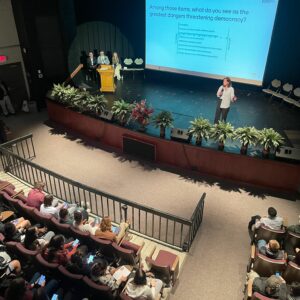

Dans le cadre de la semaine de jury international du Prix Liberté, Fiona Schnell, directrice générale de l’Institut, a donné un cours de droit international aux 23 jeunes réunis. Une prise de parole neutre et ouverte ayant p

Actualité

12/02/2025

Du 10 au 14 février 2025, 23 jeunes âgés de 15 à 25 ans et venus du monde entier sont réunis à Caen pour étudier collectivement l’ensemble des propositions de personnes ou d’organisations, menant un combat en faveur de l

Actualité

07/02/2025

A l’occasion de leur dernier rassemblement, les 18 et 19 janvier derniers, les jeunes du Conseil Régional des Jeunes ont pu découvrir une session de sensibilisation au programme Ecoality

Retour sur

06/02/2025

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix s’est associé à la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA) et le Centre LGBTI de Normandie sur la demande de la Protection Judici

Actualité

05/02/2025

Parmi les temps forts du Prix Liberté 2025, le jury international de jeunes âgés de 15 à 25 ans se réunira à Caen, en Normandie, du 10 au 14 février.

Coup de coeur

27/12/2024

L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné des contenus à regarder, lire et écouter.

Point de vue

23/12/2024

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix et l’Université de Caen Normandie s’associent pour une série de « Points de vue » exclusifs.

Actualité

18/12/2024

Le concours lycéen de plaidoiries pour les droits de l’Homme est un projet pédagogique qui permet à des jeunes de mettre en lumière et de dénoncer des cas précis de violations des droits de l’Homme à travers le monde. En savoir +

Retour sur

18/12/2024

Du 12 au 14 décembre 2024, Bejaia, en Kabylie, a accueilli la seconde édition du Concours international de plaidoirie, un événement organisé et présidé par le Bâtonnier de l’Ordre régional des avocats de Bejaia, Dr

Actualité

16/12/2024

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix forme les professionnels aux droits de l’Homme et aux Objectifs de développement durable pour créer des multiplicateurs, capables à leur tour de sensibiliser et

Point de vue

13/12/2024

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix et l’Université de Caen Normandie s’associent pour une série de « Points de vue » exclusifs.

Point de vue

11/12/2024

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix et l’Université de Caen Normandie s’associent pour une série de « Points de vue » exclusifs. Affaire : Cons. cont., n° 2024-1114 QPC du 29 nov. 2024, Sulliv

Point de vue

04/12/2024

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix et l’Université de Caen Normandie s’associent pour une série de « Points de vue » exclusifs. Affaire : Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 202

Point de vue

03/12/2024

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix et l’Université de Caen Normandie s’associent pour une série de « Points de vue » exclusifs. Affaire : Conseil constitutionnel, n° 2024-1113 QPC du 22 novemb

Coup de coeur

02/12/2024

L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné pour vous des contenus à regarder, lire et écouter.

Point de vue

02/12/2024

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix et l’Université de Caen Normandie s’associent pour une série de « Points de vue » exclusifs. Affaire : Conseil d’État, 8 novembre 2024, 487687, publié aux

Retour sur

27/11/2024

Mercredi 20 novembre, l’UFR Sciences et Techniques de l’Université de Rouen, à Saint-Etienne-du-Rouvray, accueillait les septièmes Assises de l’éducation. L’Institut y était invité pour présenter certains de ses proj

Point de vue

22/11/2024

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix et l’Université de Caen Normandie s’associent pour une série de « Points de vue » exclusifs.

Retour sur

21/11/2024

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix co-anime depuis 2022 le Conseil Régional des Jeunes de Normandie aux côtés de la Région Normandie. Dans le cadre d’un weekend de rassemblement à Carolles, ses

Point de vue

21/11/2024

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix et l’Université de Caen Normandie s’associent pour une série de « Points de vue » exclusifs.

Point de vue

20/11/2024

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix et l’Université de Caen Normandie s’associent pour une série de « Points de vue » exclusifs.

Actualité

20/11/2024

Chaque année, le Défenseur des droits organise son événement de présentation et de valorisation du rapport annuel du Défenseur des droits consacré aux droits de l’enfant basé sur la consultation des enfants. Cette année

Actualité

19/11/2024

La 7ème édition du Prix Liberté est lancée, et l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix propose aux enseignants inscrits au programme pédagogique, trois niveaux distincts d’accompagnement pour mettre

Actualité

24/03/2025

On March 18, 2025, the University of Caen Normandy, the Normandy Region and the International Institute for Human Rights and Peace announced the launch of the Normandy for Peace Chair, entitled “Memory and Future of Peace: law, h