07/01/2026

La sensibilisation constitue l’un des piliers fondamentaux du programme Ecoality, un dispositif éducatif européen qui sensibilise les jeunes à l’égalité face aux changements climatiques. Première phase du programme :

Dans le cadre de la semaine de jury international du Prix Liberté, Fiona Schnell, directrice générale de l’Institut, a donné un cours de droit international aux 23 jeunes réunis. Une prise de parole neutre et ouverte ayant pour but de leur offrir un premier regard et des outils théoriques pour les aider à appréhender leur mission et qui n’a pas vocation à orienter leurs réflexions.

Il est essentiel pour les jeunes du jury de garder à l’esprit d’avoir une lecture de la liberté sous le prisme de l’interprétation personnelle, essentielle au Prix Liberté mais il est indispensable dans le rôle de juré d’avoir à l’esprit l’approche scientifique de ce qu’est la liberté dans un contexte du droit international.

Le droit international public est un ensemble de règles et de principes destinés à régir les relations entre les États, les organisations internationales et, dans certains cas, les individus. Il vise à assurer la coexistence pacifique et la coopération entre les nations. Toutefois, la question de son effectivité se pose, car bien qu’existant, il peine souvent à être appliqué de manière uniforme et contraignante.

Le principal défi du droit international n’est pas son existence, mais son effectivité. Contrairement au droit interne, il ne repose pas sur un pouvoir central coercitif mais sur la volonté des États. Son application dépend souvent de la reconnaissance des juridictions internationales, du respect des engagements pris dans les traités et de la pression diplomatique.

D’un point de vue philosophique, l’effectivité du droit international interroge sur la nature même du droit : peut-il être considéré comme contraignant sans un pouvoir centralisé capable de l’imposer ? Les théories positivistes du droit insistent sur la nécessité d’un organe coercitif pour garantir son application, tandis que les approches plus normatives mettent en avant le rôle des valeurs, du consensus et de la pression sociale comme leviers d’application.

Le droit international a évolué pour inclure des normes protectrices des droits de l’homme, notamment via :

A cela s’ajoute le corpus du droit national de chaque Etat.

Toutefois, les violations des droits de l’Homme persistent faute de moyens coercitifs efficaces, comme en témoignent les crises humanitaires en Afghanistan et au Soudan.

Le droit international humanitaire, qui régit les conflits armés, repose sur des traités comme les Conventions de Genève. Il vise à protéger les populations civiles et à limiter les moyens et méthodes de guerre en temps de conflit armé. Son application est entravée par :

Le phénomène de globalisation influe directement sur les capacités concurrentielles des Etats. En réponse à ce processus, on observe des manifestations très vives, parfois armées, des revendications particularistes.

Le lien national entre l’Etat et ses citoyens est aujourd’hui fondamentalement remis en cause, car les allégeances des citoyens sont de plus en plus instrumentalisées et sont devenues largement utilitaristes. Le lien d’allégeance nationale se construit sur des opportunités professionnelles ou familiales, et pas sur le lieu de naissance.

La prolifération des organisations internationales régionales dans les secteurs économiques, militaires montre que les Etats sont dorénavant contraints de reconnaître qu’ils font parties d’un ensemble, qui va très vite les dépasser. Cela a des conséquences immédiates sur leurs capacités, de puissance, d’influence, de normes et de valeurs. La remise en question de l’ordre international en est une conséquence.

Or, dans ce contexte mondialisé, la coercition n’est pas le seul mode opératoire des stratégies et politiques de sécurité. L’incitation, tout en visant les mêmes fins que la coercition, offre aux Etats tiers des opportunités, des solutions positives, des perspectives de coopération, lesquelles créent les conditions de la paix et de la sécurité internationale.

A ce titre, la paix par la démocratie est une stratégie incitative, à condition évidemment de ne pas imposer la démocratie par la force. Cette stratégie est basée sur le postulat selon lequel les démocraties ne se battent pas entre elles, postulat que l’on rattachera à la théorie de la paix démocratique d’Emmanuel Kant (Vers la paix perpétuelle, 1795). C’est le caractère démocratique des Etats qui garantit l’état de paix, selon le philosophe.

Le droit international, et notamment la conception universelle des droits de l’homme et de la démocratie, est parfois confronté à la question du relativisme culturel. Cette approche soutient que les normes et valeurs ne sont pas universelles mais doivent être comprises dans leur contexte culturel et historique spécifique.

Le droit international fait aujourd’hui face à une remise en question croissante. Plusieurs tendances actuelles en fragilisent l’application :

Ainsi, les enjeux philosophiques liés à son effectivité montrent que le droit international n’est pas une simple construction juridique, mais un outil normatif soumis aux rapports de force internationaux et aux évolutions des relations entre États et acteurs non étatiques.

Actualité

07/01/2026

La sensibilisation constitue l’un des piliers fondamentaux du programme Ecoality, un dispositif éducatif européen qui sensibilise les jeunes à l’égalité face aux changements climatiques. Première phase du programme :

Actualité

07/01/2026

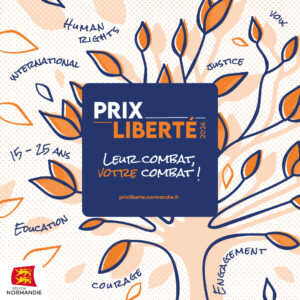

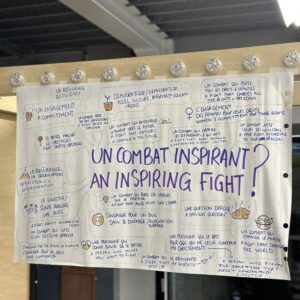

Cette année a lieu la 8ème édition du Prix Liberté, une initiative portée par la Région Normandie et mis en œuvre par l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix. Ce dispositif pédagogique invite les je

Coup de coeur

26/12/2025

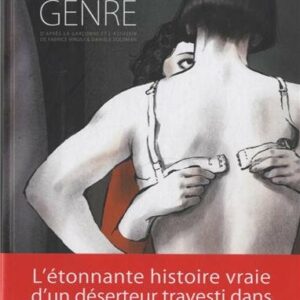

L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné ses contenus coups de cœurs du mois de janvier à lire, regarder et écouter. Lecture « On ne peut pas accueillir toute la misère du

Retour sur

12/12/2025

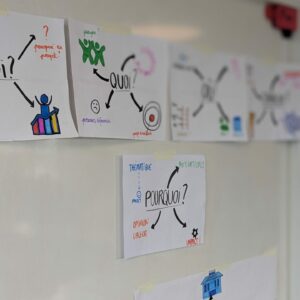

Dans la continuité des actions de diffusion de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix. Ecoality, programme européen d’éducation au développement, a organisé cette année une nouvelle session de form

Retour sur

12/12/2025

Le 12 novembre 2025 s’est déroulé à Caen et à Rouen la formation des enseignants pour le Prix Liberté. Accompagnés par l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, les enseignants ayant inscrits

Coup de coeur

05/12/2025

L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné ses contenus coups de cœurs du mois de décembre à regarder et écouter. Podcast « Qui c’est qui commande ? » Lolita Rivé,

Actualité

05/12/2025

Ce programme pilote, lancé par l’Académie diplomatique et consulaire, est mis en œuvre en Normandie sous la forme du projet « Terre de Liberté, mémoire et avenir », porté par l’Initiative régio

Actualité

01/12/2025

L’Institut accueille le dernier dialogue franco-polonais sur la résilience démocratique et la sécurité régionale. Dans le sillage du Traité de Nancy conclu en mai 2025 et face à une instabilité mondiale croiss

Actualité

26/11/2025

Inégalités et crise climatique : la nécessité de repenser nos actions La COP30, qui s’est tenue récemment, marque les dix ans de l’adoption par les États des Accords de Paris et des Objectifs de Développement Durable (OD

Actualité

12/11/2025

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, l’association YES-TaFiTa et la Coopération décentralisée des Régions Normandie et Atsinanana organisent le 15e Concours lycéen de plaidoiries pour les droits

Actualité

17/10/2025

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix organise, en partenariat avec la Maison de la Coopération Décentralisée des Régions Normandie et Atsinanana, et avec l’association Yes Tafita, une formation

Retour sur

13/10/2025

Le 2 octobre, l’Institut avait le plaisir d’animer deux tables rondes autour des réseaux sociaux, dans le cadre de la Nuit du droit à l’Amphi Pierre Daure de l’Université de Caen. Une soirée organisée dans le cadre de

Coup de coeur

03/10/2025

L’équipe de l’Institut International des Droits de l’Homme et de la Paix a sélectionné ses contenus coups de cœurs du mois de septembre à lire, à regarder et écouter. LECTURE – » Tes droits et tes besoins comp

Actualité

08/09/2025

L’Institut est heureux de s’associer avec l’Université de Caen Normandie, par l’intermédiaire de son UFR Droit, AES et Administration publique, pour l’ouverture à la rentrée prochaine d’un nouveau Diplôme d’u

Retour sur

03/09/2025

Le 10 juillet dernier, l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix est intervenu auprès des jeunes majeurs de Louviers (Eure) qui ont eu 18 ans dans l’année, constituant la promotion 2025 de l’A

Actualité

01/09/2025

Le Prix Liberté invite les jeunes de 15 à 25 ans de Normandie, des autres régions de France et à l’international, à désigner chaque année une personne ou une organisation engagée dans un combat récent et exemplaire en fa

Actualité

30/07/2025

Une quinzaine d’étudiants internationaux s’est réuni à Caen du 30 juin au 4 juillet pour participer à la 23e édition de l’Université de la paix sur le thème « Paix durable à l’épreuve de l’économie ».

Actualité

15/07/2025

Depuis 2009, l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix mène sur le territoire normand, ainsi que dans toute la France et à l’international, des projets d’éducation aux droits de l’Homme et à la

Coup de coeur

03/07/2025

L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné ses coups de cœurs du mois de juin à regarder, écouter et lire.

Actualité

01/07/2025

Le Prix Liberté invite les jeunes de 15 à 25 ans de Normandie, des autres régions de France et à l’international, à désigner chaque année une personne ou une organisation engagée dans un combat récent et exemplaire en fa

Retour sur

23/06/2025

En 2025, le Défenseur des droits souhaite recueillir l’opinion des enfants sur le thème du droit des enfants à une justice adaptée.

Actualité

17/06/2025

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix recrute des volontaires en missions de service civique afin d’accompagner l’équipe dans la mise en œuvre de ses actions éducatives de sensibil

Retour sur

16/06/2025

Mercredi 3 juin 2025 avait lieu l’évènement de valorisation du programme pédagogique Ecoality, au Café des Images de Caen en présence de 120 élèves normands. Cet évènement a permis la mise en lumière des projets ent

Coup de coeur

30/05/2025

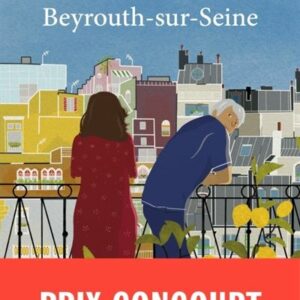

L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné des contenus à regarder, lire et écouter. ROMAN – Beyrouth-sur-Seine, un livre de Sabyl Ghoussoub Sabyl Ghoussoub, écrivain

Retour sur

28/05/2025

Dans le cadre de la Fête de l’Europe, organisée par la ville d’Hérouville-Saint-Clair le mercredi 14 mai 2025, l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a proposé un procès simulé au grand public, s

Actualité

14/05/2025

Dans le cadre de la Chaire d’excellence “Mémoire et avenir de la Paix, droit histoire et neurosciences pour une paix durable”, l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, avec le soutien de la Région N

Actualité

07/05/2025

Dans la continuité de son accompagnement pédagogique, l’Institut a pu proposer, pour la Région Normandie qui porte le Prix Liberté, des « événements votes » aux quatre coins de la Normandie, mais aussi en France et

Actualité

05/05/2025

Dans le cadre du projet européen Ecoality, de sensibilisation aux inégalités de genre et aux changements climatiques, le Programme d’éducation et de sensibilisation au développement (DEAR) lance un appel à propositions

Retour sur

07/04/2025

Du 25 février au 25 mars, 15 rencontres départementales ont eu lieu sur l’ensemble du territoire normand dans le cadre du projet Ecoality.

Coup de coeur

28/03/2025

L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné des contenus à regarder, lire et écouter.

Retour sur

27/03/2025

Mercredi 26 mars s’est tenue la 14e édition du Concours lycéen de plaidoiries pour les droits de l’Homme de Toamasina à Madagascar.

Actualité

24/03/2025

Le 18 mars 2025, l’Université de Caen Normandie, la Région Normandie et l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, ont annoncé le lancement de la Chaire Normandie pour la Paix, intitulée « Mémoire et

Actualité

07/03/2025

Ce vendredi 7 mars marque le lancement d’une initiative innovante, multilatérale et importante dans la promotion des femmes en tant que forces de paix, dans la prévention des crises et des conflits et les négociations de paix

Actualité

07/03/2025

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, l’association YES-TaFiTa et la Coopération décentralisée des Régions Normandie et Atsinanana organisent le 14e Concours lycéen de plaidoiries pour les droits

Actualité

12/02/2025

Du 10 au 14 février 2025, 23 jeunes âgés de 15 à 25 ans et venus du monde entier sont réunis à Caen pour étudier collectivement l’ensemble des propositions de personnes ou d’organisations, menant un combat en faveur de l