12/12/2025

Dans la continuité des actions de diffusion de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix. Ecoality, programme européen d’éducation au développement, a organisé cette année une nouvelle session de form

Par Théo SCHERER

Doctorant, Institut caennais de recherche juridique (ICREJ), Université de Caen Normandie

Affaire : CJUE, 1er août 2022, TL (Absence d’interprète et de traduction), C‑242/22 PPU

Depuis le Conseil européen de Tampere en 1999, l’harmonisation des législations pénales internes est un objectif de l’Union européenne. En effet, un rapprochement des différents systèmes répressif faciliterait la coopération entre les Etats et rendrait plus effectif le principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière pénale. Pour parvenir à réaliser cet objectif, le Conseil de l’Union européenne a adopté en 2009 une feuille de route visant à renforcer les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales. Il a en résulté l’adoption d’une série de directives, chacune dédiée à différents droits des mis en causes. La première à être entrée en vigueur est une directive du 20 octobre 2010, relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales.

Selon cette directive, les suspects ou les personnes poursuivies doivent se voir offrir sans délai l’assistance d’un interprète durant la procédure pénale (art. 2 directive du 20 octobre 2010). Ils doivent aussi bénéficier de la traduction écrite de tous les documents essentiels pour leur permettre d’exercer leurs droits de la défense et pour garantir le caractère équitable de la procédure (art. 3 directive du 20 octobre 2010). Ces droits permettent au suspect de comprendre la procédure et de se faire entendre, ils participent donc à l’effectivité du contradictoire et des droits de la défense. Dans l’arrêt étudié, il était question de l’effectivité des droits à l’interprétation et à la traduction, et plus particulièrement, à la mise en œuvre des sanctions procédurales attachées à leur violation.

En l’espèce, un ressortissant moldave a été mis en examen au Portugal, pour des infractions routières et des faits de résistance à l’égard d’un fonctionnaire. N’étant pas lusophone, il a bénéficié de la traduction du procès-verbal de mise en examen en langue roumaine. En revanche, la déclaration d’identité et de résidence (DIR) qui a été établie par les autorités compétentes n’a pas été traduite. Le 11 juillet 2019, le ressortissant moldave a été condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement assortie d’un suris avec mise à l’épreuve. Cependant, les obligations du régime de mise à l’épreuve n’ont jamais été mises à exécution, car les autorités n’ont pas réussi à prendre contact avec le condamné. Il a donc été cité à comparaître pour être entendu sur le non-respect de ces obligations. Cette convocation lui a été signifiée deux fois, en langue portugaise. L’intéressé n’a pas comparu et son sursis a été révoqué par une ordonnance qui n’a pas été traduite. Après avoir été interpellé et incarcéré, le ressortissant moldave a demandé l’annulation de la DIR, de la première citation à comparaître et de l’ordonnance révoquant le sursis.

Cette demande a été rejetée en première instance, au motif que les vices dénoncés avaient été régularisés par l’expiration du délai pour demander l’annulation. En effet, selon l’article 120 paragraphe 3 du Code de procédure pénale portugais, lorsque l’intéressé assiste à l’acte en cause, il doit invoquer la nullité tirée de l’absence de désignation d’un interprète (pt. 12) ou du défaut de traduction des documents essentiels (pt. 72) avant l’achèvement de cet acte.

Le ressortissant moldave a interjeté appel du jugement, et c’est la juridiction de renvoi qui a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) une question préjudicielle. Elle a demandé si la directive relative au droit à l’interprétation et à traduction et la directive relative au droit à l’information s’opposaient ou non à ce que la nullité d’un acte pour absence de désignation d’un interprète et de traduction d’actes de procédures essentiels doive être invoquée par le mis en cause avant l’expiration d’un certain délai (pt. 29).

Dans un premier temps, les juges luxembourgeois ont estimé que les actes de procédure en cause étaient bien des documents essentiels au sens de l’article 3 de la directive du 20 octobre 2010. Par conséquent, le mis en cause qui ne parlait pas le portugais aurait dû en recevoir une traduction (pts. 53-70).

Dans un second temps, la CJUE constate que les directives précitées ne précisent pas quelles conséquences doivent découler d’une violation des droits qui y sont prévus (pt. 74). En vertu du principe d’autonomie procédurale, il revient aux États membres de définir les modalités de mise en œuvre des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union. Cependant, le principe d’effectivité impose que les modalités choisies ne doivent pas rendre l’exercice des droits impossible ou excessivement difficile en pratique (CJUE, 27 juin 2013, ET Agrokonsulting-04-Velko Stoyanov, C-93/12, pt. 36). Or en l’espèce, le mis en cause était dans l’impossibilité d’invoquer à temps la nullité de la déclaration d’identité et de résidence. Il aurait dû invoquer la nullité pour absence d’assistance par un interprète et de traduction d’un document essentiel a un moment où précisément, il n’avait pas été informé dans une langue qu’il comprend qu’il avait le droit à l’assistance par un interprète et à la traduction du document.

Pour conclure, la CJUE a répondu à la question de la cour de renvoi en affirmant que les directives du 20 octobre 2010 et du 22 mai 2012, les articles 47 et 48 paragraphe 2 de la charte UE et le principe d’effectivité s’opposaient à ce que la violation des droits prévus par ces directives doivent être invoquée dans un délai déterminé sous peine de forclusion, lorsque ce délai commence à courir avant que la personne concernée se soit vue notifier son droit à l’interprétation et à la traduction et qu’elle ait été informée de l’existence et du contenu du document essentiel en cause.

En première analyse, on peut se demander si cet arrêt présente un intérêt pour les juristes français. En effet, contrairement au Portugal (pt. 26), la France a transposé à temps la directive relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, par la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 et le décret n° 2013-958 du 25 octobre 2013. Depuis lors, le troisième alinéa du III de l’article préliminaire dispose que la personne suspectée ou poursuivie qui ne comprend pas la langue française a le droit jusqu’au terme de la procédure à l’assistance d’un interprète et à la traduction des pièces essentielles à l’exercice de sa défense. En outre, les conditions de recevabilité d’une demande en annulation d’un acte d’enquête ou d’instruction ne sont pas aussi drastiques que celles de la procédure pénale portugaise en cause dans cet arrêt.

Pourtant, si l’on s’intéresse plus en détail à la législation française, on remarque qu’elle n’est pas exempte de défauts. Les demandes en annulation fondées sur l’absence d’interprète ou de traduction sont soumises aux délais de forclusion de droit commun. Si la juridiction de jugement est saisie à l’issue de l’enquête, la demande en annulation doit être soulevée in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond. En phase d’instruction, elle doit être présentée par le mis en examen dans les six mois qui suivent son interrogatoire de première comparution (IPC). Pour les actes réalisés après l’IPC, leur annulation doit être demandée dans les six mois qui suivent leur notification ou un interrogatoire ultérieur (art. 173-1 CPP). Ces délais courent quelle que soit l’irrégularité en cause. Un mis en examen ne parlant pas français qui n’a pas bénéficié de l’assistance par un interprète lors de l’IPC doit soulever la nullité de l’acte dans les six mois qui suivent. Or, s’il n’a jamais été assisté par un interprète et s’il n’a pas reçu la traduction du procès-verbal de première comparution (art. D. 594-6 4° CPP), il n’est pas en mesure de le faire.

Toutefois, l’article 173-1 du Code de procédure pénale précise que la forclusion ne joue pas si le mis en examen n’avait pas pu connaître l’irrégularité de cette procédure. Cette disposition permet d’assurer la conformité de la législation française à la réponse apportée par la CJUE dans l’arrêt étudié. Pour cela, il faut considérer que le juge ne doit pas déclarer irrecevable une demande en annulation tardive si elle est fondée sur une violation du droit à l’interprétation ou à la traduction : le mis en examen ne maîtrisant pas la langue française, il ne peut avoir connaissance de l’irrégularité si ses droits ne lui sont pas notifiés et si les actes ne sont pas traduits dans une langue qu’il comprend. À notre connaissance, la Cour de cassation n’a jamais été amenée à se prononcer sur cette situation. On peut toutefois la rapprocher de la solution qu’elle a retenue dans un arrêt du 22 juin 2021 (Crim. 22 juin 2021, n° 21-80.407). Dans cette affaire, la chambre criminelle a estimé qu’une personne mise en examen ayant la qualité de majeur protégé et n’ayant pas bénéficié de l’assistance de son tuteur ou curateur ne pas pas être regardée comme étant en mesure de connaître les éventuelles nullités affectant la procédure. Par conséquent, les délais de forclusion ne courent pas à son égard tant qu’elle n’est pas assistée. Il serait souhaitable qu’une solution analogue soit retenue en faveur des justiciables allophones, afin de garantir l’effectivité du droit à l’assistance par un interprète et du droit à la traduction des pièces essentielles.

Retour sur

12/12/2025

Dans la continuité des actions de diffusion de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix. Ecoality, programme européen d’éducation au développement, a organisé cette année une nouvelle session de form

Retour sur

12/12/2025

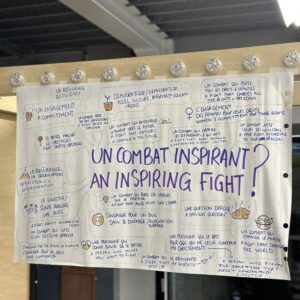

Le 12 novembre 2025 s’est déroulé à Caen et à Rouen la formation des enseignants pour le Prix Liberté. Accompagnés par l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, les enseignants ayant inscrits

Coup de coeur

05/12/2025

L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la Paix a sélectionné ses contenus coups de cœurs du mois de décembre à regarder et écouter. Podcast « Qui c’est qui commande ? » Lolita Rivé,

Actualité

05/12/2025

Ce programme pilote, lancé par l’Académie diplomatique et consulaire, est mis en œuvre en Normandie sous la forme du projet « Terre de Liberté, mémoire et avenir », porté par l’Initiative régio

Actualité

01/12/2025

L’Institut accueille le dernier dialogue franco-polonais sur la résilience démocratique et la sécurité régionale. Dans le sillage du Traité de Nancy conclu en mai 2025 et face à une instabilité mondiale croiss

Actualité

26/11/2025

Inégalités et crise climatique : la nécessité de repenser nos actions La COP30, qui s’est tenue récemment, marque les dix ans de l’adoption par les États des Accords de Paris et des Objectifs de Développement Durable (OD

Actualité

12/11/2025

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, l’association YES-TaFiTa et la Coopération décentralisée des Régions Normandie et Atsinanana organisent le 15e Concours lycéen de plaidoiries pour les droits

Actualité

17/10/2025

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix organise, en partenariat avec la Maison de la Coopération Décentralisée des Régions Normandie et Atsinanana, et avec l’association Yes Tafita, une formation

Retour sur

13/10/2025

Le 2 octobre, l’Institut avait le plaisir d’animer deux tables rondes autour des réseaux sociaux, dans le cadre de la Nuit du droit à l’Amphi Pierre Daure de l’Université de Caen. Une soirée organisée dans le cadre de

Coup de coeur

03/10/2025

L’équipe de l’Institut International des Droits de l’Homme et de la Paix a sélectionné ses contenus coups de cœurs du mois de septembre à lire, à regarder et écouter. LECTURE – » Tes droits et tes besoins comp

Actualité

08/09/2025

L’Institut est heureux de s’associer avec l’Université de Caen Normandie, par l’intermédiaire de son UFR Droit, AES et Administration publique, pour l’ouverture à la rentrée prochaine d’un nouveau Diplôme d’u

Retour sur

03/09/2025

Le 10 juillet dernier, l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix est intervenu auprès des jeunes majeurs de Louviers (Eure) qui ont eu 18 ans dans l’année, constituant la promotion 2025 de l’A

Actualité

01/09/2025

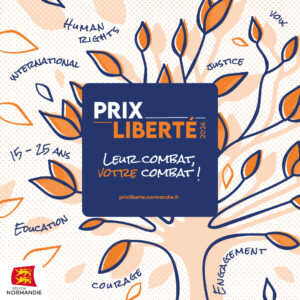

Le Prix Liberté invite les jeunes de 15 à 25 ans de Normandie, des autres régions de France et à l’international, à désigner chaque année une personne ou une organisation engagée dans un combat récent et exemplaire en fa

Retour sur

30/07/2025

Une quinzaine d’étudiants internationaux s’est réuni à Caen du 30 juin au 4 juillet pour participer à la 23e édition de l’Université de la paix sur le thème « Paix durable à l’épreuve de l’économie ».

Actualité

15/07/2025

Depuis 2009, l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix mène sur le territoire normand, ainsi que dans toute la France et à l’international, des projets d’éducation aux droits de l’Homme et à la

Coup de coeur

03/07/2025

L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné ses coups de cœurs du mois de juin à regarder, écouter et lire.

Actualité

01/07/2025

Le Prix Liberté invite les jeunes de 15 à 25 ans de Normandie, des autres régions de France et à l’international, à désigner chaque année une personne ou une organisation engagée dans un combat récent et exemplaire en fa

Retour sur

23/06/2025

En 2025, le Défenseur des droits souhaite recueillir l’opinion des enfants sur le thème du droit des enfants à une justice adaptée.

Actualité

17/06/2025

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix recrute des volontaires en missions de service civique afin d’accompagner l’équipe dans la mise en œuvre de ses actions éducatives de sensibil

Retour sur

16/06/2025

Mercredi 3 juin 2025 avait lieu l’évènement de valorisation du programme pédagogique Ecoality, au Café des Images de Caen en présence de 120 élèves normands. Cet évènement a permis la mise en lumière des projets ent

Coup de coeur

30/05/2025

L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné des contenus à regarder, lire et écouter. ROMAN – Beyrouth-sur-Seine, un livre de Sabyl Ghoussoub Sabyl Ghoussoub, écrivain

Retour sur

28/05/2025

Dans le cadre de la Fête de l’Europe, organisée par la ville d’Hérouville-Saint-Clair le mercredi 14 mai 2025, l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a proposé un procès simulé au grand public, s

Actualité

14/05/2025

Dans le cadre de la Chaire d’excellence “Mémoire et avenir de la Paix, droit histoire et neurosciences pour une paix durable”, l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, avec le soutien de la Région N

Actualité

07/05/2025

Dans la continuité de son accompagnement pédagogique, l’Institut a pu proposer, pour la Région Normandie qui porte le Prix Liberté, des « événements votes » aux quatre coins de la Normandie, mais aussi en France et

Actualité

05/05/2025

Dans le cadre du projet européen Ecoality, de sensibilisation aux inégalités de genre et aux changements climatiques, le Programme d’éducation et de sensibilisation au développement (DEAR) lance un appel à propositions

Retour sur

07/04/2025

Du 25 février au 25 mars, 15 rencontres départementales ont eu lieu sur l’ensemble du territoire normand dans le cadre du projet Ecoality.

Coup de coeur

28/03/2025

L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné des contenus à regarder, lire et écouter.

Retour sur

27/03/2025

Mercredi 26 mars s’est tenue la 14e édition du Concours lycéen de plaidoiries pour les droits de l’Homme de Toamasina à Madagascar.

Actualité

24/03/2025

Le 18 mars 2025, l’Université de Caen Normandie, la Région Normandie et l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, ont annoncé le lancement de la Chaire Normandie pour la Paix, intitulée « Mémoire et

Actualité

07/03/2025

Ce vendredi 7 mars marque le lancement d’une initiative innovante, multilatérale et importante dans la promotion des femmes en tant que forces de paix, dans la prévention des crises et des conflits et les négociations de paix

Actualité

07/03/2025

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, l’association YES-TaFiTa et la Coopération décentralisée des Régions Normandie et Atsinanana organisent le 14e Concours lycéen de plaidoiries pour les droits

Actualité

12/02/2025

Du 10 au 14 février 2025, 23 jeunes âgés de 15 à 25 ans et venus du monde entier sont réunis à Caen pour étudier collectivement l’ensemble des propositions de personnes ou d’organisations, menant un combat en faveur de l

Actualité

10/11/2025

Du 27 au 30 octobre, s’est tenu le lancement officiel du Diplôme Universitaire “Droits de l’Homme et formation à la paix”, porté par la Chaire Normandie pour la Paix “Mémoire et avenir de la Paix, droit, histoire et n

Actualité

31/10/2025

L’équipe de l’Institut International des Droits de l’Homme et de la Paix a sélectionné ses contenus coups de cœurs du mois de septembre à lire, à regarder et écouter. LECTURE « Panorama » — Lilia Hassaine Lilia H