03/07/2025

L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné ses coups de cœurs du mois de juin à regarder, écouter et lire.

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix et l’Université de Caen Normandie s’associent pour une série de « Points de vue » exclusifs.

par Floriane LECOEUR

Etudiante en Master Droit des libertés de l’UFR Droit

de l’Université de Caen Normandie

Affaire : Cour EDH, 25 novembre 2021, Sassi et Benchellali c. France, 10917/15 et 10941/15

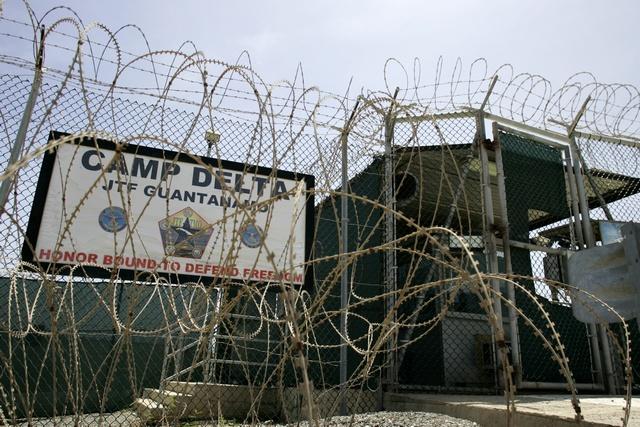

Dans la lutte contre le terrorisme, les États peuvent être tentés de privilégier l’efficacité au respect des droits de l’Homme. Le centre de détention de Guantánamo (base militaire américaine située à Cuba) illustre cette idée à l’extrême. Privés du droit au procès équitable et victimes de mauvais traitements, les détenus y subissent une violation de leurs droits fondamentaux. Ils y sont en effet détenus arbitrairement, en violation de leur droit d’accès aux tribunaux garanti par l’habeas corpus du droit américain, qui requiert qu’un juge statue sur la détention.

C’est dans ce contexte que se place la présente affaire soumise à la Cour Européenne des Droits de l’Homme (ci-après Cour EDH), s’agissant de deux ressortissants français détenus à Guantánamo puis jugés et condamnés en France sur le fondement, notamment, d’auditions réalisées là-bas.

En droit français, l’administration de la preuve en matière pénale est en principe libre (article 427 du code de procédure pénale). Néanmoins, le principe de loyauté s’impose aux autorités publiques et encadre leur recherche de preuves, sa violation pouvant entraîner l’annulation de la procédure. La jurisprudence l’a consacré et en contrôle le respect, le rattachant au droit au procès équitable protégé par l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, ci-après CEDH (par exemple, Ass. plen. 9 déc. 2019, n°18-86.767, précisant la notion de stratagème). Tel est l’enjeu de cette affaire.

Soupçonnés d’appartenir à l’organisation terroriste Al-Qaïda, Nizar Sassi et Mourad Benchellali ont été arrêtés alors qu’ils tentaient de fuir l’Afghanistan après les attentats du 11 septembre 2001, puis emprisonnés à Guantánamo jusque 2004. Par voie diplomatique et consulaire, les autorités françaises y ont envoyé trois «missions tripartites», composées de représentants du ministère des Affaires étrangères, de la Direction générale de la sécurité extérieure et de l’ancienne Direction de la surveillance du territoire (ci-après DST), divisée à l’époque en deux unités indépendantes (renseignement et police judiciaire). Ces missions avaient pour objet de vérifier l’identité des détenus, de s’assurer de leur état de santé et de recueillir des informations utiles à la lutte contre le terrorisme.

Rapatriés en France en 2004, ils ont été reconnus coupables par le tribunal correctionnel en 2007 de détention et usage de faux documents administratifs en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs en vue de la préparation d’actes terroristes, et condamnés à quatre ans d’emprisonnement dont trois avec sursis, eu égard à leur détention provisoire et au traumatisme causé par leur captivité à Guantánamo. Cette décision fut confirmée en appel en 2011 et leur pourvoi rejeté en 2014. Tout au long de la procédure, ils ont sollicité sans succès l’annulation des actes fondés sur les auditions effectuées à Guantánamo, entachés selon eux d’illégalité et de déloyauté. La Cour de Cassation a estimé que les déclarations de culpabilité n’étaient fondées ni exclusivement ni même essentiellement sur le fruit de ces auditions.

Dénonçant la violation du droit au procès équitable garanti par l’article 6§1 et §3 de la CEDH, les requérants ont réitéré leurs griefs tenant à l’illégalité et à déloyauté de la procédure devant la Cour EDH, saisie en 2015.

Selon le gouvernement français, les «missions tripartites», de nature administrative, n’ont poursuivi aucun objectif judiciaire et peuvent ainsi être détachées de l’enquête pénale. De plus, les décisions juridictionnelles en cause ne se sont pas appuyées sur les déclarations recueillies à Guantánamo, et ont été rendues à l’issue d’une procédure contradictoire répondant aux garanties nécessaires.

Pour déterminer si les exigences du droit au procès équitable ont été respectées, la Cour examine la nature des auditions effectuées sur la base de Guantánamo puis le déroulement de la procédure en France.

En ce qui concerne la nature des auditions, il s’agit de savoir si elles relevaient de la matière pénale, condition d’application de l’article 6§1 et §3. Rappelant sa définition autonome de la notion d’accusé, la Cour examine les missions litigieuses et leur interprétation par les juridictions internes. Ainsi, celles-ci poursuivaient un «triple objectif consulaire, diplomatique, et de renseignement» (§70) et les agents de l’unité renseignement de la DST n’étaient pas délégataires d’un mandat judiciaire. Si la troisième mission eut lieu après l’ouverture de l’enquête préliminaire, elle conservait son caractère administratif, grâce à la division des compétences au sein de la DST. Par conséquent, la Cour confirme que ces auditions étaient indépendantes des procédures judiciaires parallèles et que les requérants ne faisaient à ce moment pas l’objet d’une accusation en matière pénale. Ils ne bénéficiaient donc pas des garanties en découlant. Cette conclusion lui permet également de balayer la question de juridiction au sens de l’article 1er CEDH, dans cette affaire faisant intervenir les États-Unis, non partie à la Convention.

S’agissant du déroulement de la procédure pénale en France, la Cour rappelle que l’article 6 ne réglemente pas l’admissibilité des preuves, qui relève du droit interne, mais que l’objet de son examen est de déterminer si la procédure a globalement revêtu un caractère équitable (CEDH [GC], 13 sept. 2016, Ibrahim et autres c. Royaume-Uni, 50541/08, 50571/08, 50573/08 et 40351/09). Ainsi, après examen des décisions “longuement motivées” (§48), elle constate que les éléments recueillis à Guantánamo, par des agents distincts, n’ont servi de fondement ni aux poursuites ni à la condamnation des requérants. De même, elle observe qu’ils ont pu faire valoir leurs arguments, demandes et recours, et obtenir la déclassification du secret défense de documents relatifs aux missions litigieuses, permettant d’en débattre contradictoirement. Partant, la Cour affirme que la procédure pénale a été équitable dans son ensemble, et conclut à l’absence de violation de l’article 6§1.

La Cour a déjà eu à connaître de détentions arbitraires américaines s’agissant des prisons secrètes en Europe de la Central Intelligence Agency (par exemple, CEDH, 24 juillet 2014, Al Nashiri c. Pologne, 28761/11). La différence dans la présente affaire est que les faits n’ont pas eu lieu dans un État partie à la Convention, c’est la procédure subséquente qui est en cause. Dans ce contexte sensible, la Cour a opté pour une approche strictement formelle, appliquant ses définitions classiques des notions d’accusation pénale et d’équité globale. Ainsi, les missions diligentées à Guantánamo ne relevaient pas du champ pénal, excluant les droits qui en découlent et permettant à la Cour d’éviter de trancher l’épineuse question de juridiction au sens de l’article 1 CEDH.

Pourtant, les auditions litigieuses, effectuées dans un cadre hostile aux droits fondamentaux, ont bien été admises dans la procédure. Leur supposée faible incidence ne devrait pas justifier l’admission de preuves obtenues dans ce contexte. Tel est l’avis du juge Bȧrdsen qui dans son opinion concordante se montre critique quant à l’orientation retenue par la Cour. Il met en garde contre l’affaiblissement des droits de la défense face au poids de l’intérêt public que revêt la lutte contre le terrorisme.

En effet, si les autorités françaises ne sont pas à l’origine des conditions de détention des requérants à Guantánamo, ce contexte a assurément influé sur les auditions effectuées là-bas, eu égard de leur état psychologique, de leur vulnérabilité, et de l’absence d’avocats. Se retranchant derrière son approche globale de l’équité de la procédure, la Cour ne se prononce donc pas sur la question de la loyauté de preuves obtenues par les autorités publiques dans un tel contexte, critère conditionnant pourtant leur recevabilité dans notre droit interne et pouvant vicier la procédure. La Cour se situe ainsi en continuité de sa décision rendue dans l’affaire Gafgen en 2010 (CEDH [GC], 1er juin 2010, Gafgen c. Allemagne, 22978/05) où elle a considéré que la menace de torture, bien que violant l’article 3, n´avait pas eu d´influence sur la condamnation pénale, que les droits de la défense avaient été observés et que la procédure était donc globalement équitable et conforme à l’article 6.

Coup de coeur

03/07/2025

L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné ses coups de cœurs du mois de juin à regarder, écouter et lire.

Actualité

01/07/2025

Le Prix Liberté invite les jeunes de 15 à 25 ans de Normandie, des autres régions de France et à l’international, à désigner chaque année une personne ou une organisation engagée dans un combat récent et exemplaire en fa

Retour sur

23/06/2025

En 2025, le Défenseur des droits souhaite recueillir l’opinion des enfants sur le thème du droit des enfants à une justice adaptée.

Actualité

17/06/2025

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix recrute des volontaires en missions de service civique afin d’accompagner l’équipe dans la mise en œuvre de ses actions éducatives de sensibil

Retour sur

16/06/2025

Mercredi 3 juin 2025 avait lieu l’évènement de valorisation du programme pédagogique Ecoality, au Café des Images de Caen en présence de 120 élèves normands. Cet évènement a permis la mise en lumière des projets ent

Coup de coeur

30/05/2025

L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné des contenus à regarder, lire et écouter. ROMAN – Beyrouth-sur-Seine, un livre de Sabyl Ghoussoub Sabyl Ghoussoub, écrivain

Retour sur

28/05/2025

Dans le cadre de la Fête de l’Europe, organisée par la ville d’Hérouville-Saint-Clair le mercredi 14 mai 2025, l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a proposé un procès simulé au grand public, s

Actualité

14/05/2025

Dans le cadre de la Chaire d’excellence “Mémoire et avenir de la Paix, droit histoire et neurosciences pour une paix durable”, l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, avec le soutien de la Région N

Actualité

07/05/2025

Dans la continuité de son accompagnement pédagogique, l’Institut a pu proposer, pour la Région Normandie qui porte le Prix Liberté, des « événements votes » aux quatre coins de la Normandie, mais aussi en France et

Actualité

05/05/2025

Dans le cadre du projet européen Ecoality, de sensibilisation aux inégalités de genre et aux changements climatiques, le Programme d’éducation et de sensibilisation au développement (DEAR) lance un appel à propositions

Retour sur

07/04/2025

Du 25 février au 25 mars, 15 rencontres départementales ont eu lieu sur l’ensemble du territoire normand dans le cadre du projet Ecoality.

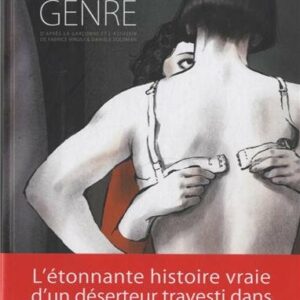

Coup de coeur

28/03/2025

L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné des contenus à regarder, lire et écouter.

Retour sur

27/03/2025

Mercredi 26 mars s’est tenue la 14e édition du Concours lycéen de plaidoiries pour les droits de l’Homme de Toamasina à Madagascar.

Actualité

24/03/2025

Le 18 mars 2025, l’Université de Caen Normandie, la Région Normandie et l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, ont annoncé le lancement de la Chaire Normandie pour la Paix, intitulée « Mémoire et

Actualité

07/03/2025

Ce vendredi 7 mars marque le lancement d’une initiative innovante, multilatérale et importante dans la promotion des femmes en tant que forces de paix, dans la prévention des crises et des conflits et les négociations de paix

Actualité

07/03/2025

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, l’association YES-TaFiTa et la Coopération décentralisée des Régions Normandie et Atsinanana organisent le 14e Concours lycéen de plaidoiries pour les droits

Actualité

12/02/2025

Du 10 au 14 février 2025, 23 jeunes âgés de 15 à 25 ans et venus du monde entier sont réunis à Caen pour étudier collectivement l’ensemble des propositions de personnes ou d’organisations, menant un combat en faveur de l