08/09/2025

L’Institut est heureux de s’associer avec l’Université de Caen Normandie, par l’intermédiaire de son UFR Droit, AES et Administration publique, pour l’ouverture à la rentrée prochaine d’un nouveau Diplôme d’u

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix et l’Université de Caen Normandie s’associent pour une série de « Points de vue » exclusifs.

par Mathis BAUBRY

Etudiant en Master Droit des libertés de l’UFR Droit

de l’Université de Caen Normandie

Affaire : CNDA, 14 octobre 2021, enfants A, 21018964, 21018965, 21018966 et 21018967

La protection subsidiaire (ci-après « PS ») est une protection internationale propre à l’Union européenne au bénéfice des personnes ayant été déboutées de leur demande de statut de réfugié. Cette protection est dite « subsidiaire » en ce sens qu’elle ne peut être accordée qu’à la condition que le statut de réfugié, tel que prévu par la Convention de Genève du 28 juillet 1951, ne puisse être octroyé (CE, 10 décembre 2008, OFPRA c. M. Pogossyan, n. 278227). Dans les faits, elle est accordée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou la Cour nationale du droit d’asile (ci-après CNDA) dans un tiers des cas d’octroi d’une protection internationale (OFPRA, rapp. d’activité, 2020, p. 14).

La PS est régie par la Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 transposée en droit interne dans le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA). Le législateur, par la loi n. 2018-778 du 10 septembre 2018 (ci-après loi Asile et immigration), a décidé d’étendre le bénéfice du statut aux enfants mineurs des protégés subsidiaires en prévoyant d’une part que la demande d’asile présentée par un étranger se trouvant en France avec ses enfants soit « regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants » (CESEDA, art. L. 521-3) et d’autre part que la protection internationale la plus étendue soit « réputée prise également au bénéfice des enfants » (CESEDA, art. L. 531-23). Cette modalité a été adoptée « afin d’éviter le dépôt de demandes d’asile successives » (AN, rapp. n. 1106, 18 juillet 2018) et est rendue possible par l’article 3 de cette directive qui autorise les États membres à prévoir des normes plus protectrices.

En l’espèce, les enfants requérants sri-lankais ne peuvent pas bénéficier de la PS ou du statut de réfugié au vu de leur situation propre, ne se trouvant pas dans les cas exigés par ces protections (CESEDA, art. L. 512-1, PS et Convention de Genève, art. 1er, A, 2, réfugié). Néanmoins, le père des enfants bénéficiant lui-même d’une PS, la CNDA fait application des dispositions précitées du CESEDA en accordant une PS dérivée aux enfants du protégé subsidiaire comme elle a déjà eu l’occasion de le faire (CNDA, 31 décembre 2019, Mme R. épouse K. et MM. K, n. 19043332). Cependant, et cette fois de façon inédite, la Cour accorde cette protection européenne dérivée alors que les enfants sont nés après la date à laquelle la PS a été délivrée à leur parent.

La lettre de l’article L. 531-23 faisant seulement mention des « enfants » sans préciser si ces derniers doivent être nés au moment de l’octroi de la protection à leur parent, les juges français se sont employés à opérer une interprétation praeter legem de cette disposition. Pour ce faire, la Cour prend en compte différents instruments internationaux notamment la directive 2011/95/UE qui impose aux États membres de l’Union européenne de veiller « à ce que l’unité familiale puisse être maintenue » (art. 23, 1.). En outre, par le biais de cette même directive, les juges font application de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (ci-après CIDE) dont il est fait mention dans le visa de la décision et notamment de son article 3 imposant aux États signataires de tenir pleinement compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Enfin, la Cour cite la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui dans un arrêt de 2018 a déduit de l’article 3 de la directive 2011/95/UE que le bénéfice de la PS peut être étendu aux membres de la famille au nom du besoin de maintien de l’unité familiale (CJUE, 4 octobre 2018, M. et Mme Ahmedbekova, aff. C-652/16).

La Cour se livre à cette interprétation car rien dans la loi ni même dans les débats parlementaires qui ont amené au vote de celle-ci ne prévoyait la situation de l’enfant né en France postérieurement à l’octroi du statut au parent. Seul un amendement sur la suppression de la condition de minorité des bénéficiaires de la PS dérivée avait été déposé puis rejeté (Amendement n°889, 12 avril 2018). Les juges ont dû choisir : soit le silence de la loi signifie que la PS dérivée vaut seulement pour les enfants nés antérieurement à l’octroi de la protection au parent, soit ce silence permet d’en faire bénéficier les enfants nés postérieurement. Les juges ont opté pour la deuxième analyse, permettant ainsi de corriger la lacune de la loi.

La CNDA prolonge les efforts du législateur dans le sens d’une protection plus effective de la famille du protégé subsidiaire. La Cour rappelle à cette occasion que les dispositions de l’article L. 531-23 « sont applicables aux enfants de réfugiés, qui pourraient par ailleurs invoquer le principe de l’unité de famille » (CE, 21 janvier 2021, n. 439248). L’unité de famille issue de l’acte final de la Convention de Genève est un principe selon lequel les membres de la famille d’un réfugié arrivés avec lui peuvent également bénéficier du statut de réfugié. Bien que ce principe soit propre aux réfugiés statutaires (CE, 18 décembre 2008, OFPRA c. Mme Ananian é p. Arakelian, n. 283245 et CE, 28 mai 2021, OFPRA, n. 433970), la France, par l’adoption de la loi Asile et immigration qui crée l’article L. 531-23 du CESEDA, a fait le choix de reconnaître un mécanisme presque similaire à la PS, initiant alors une harmonisation des deux protections internationales. La « terre d’accueil » assume alors son titre en affirmant le droit au maintien de l’unité familiale issu du droit à la vie familiale à toute personne, qu’importe la protection dont il bénéficie. Cette loi et l’interprétation extensive qu’en fait la CNDA tendent à une meilleure protection de l’individu particulièrement vulnérable qu’est l’enfant.

C’est en ce sens que la CNDA fait application de l’effet direct de la CIDE. La Cour applique la justiciabilité du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3§1), valeur fondamentale de la Convention. Elle fait ainsi pleinement jouer ce « traité bien mal traité » (Neirinck C., « Un traité bien maltraité, à propos de l’arrêt Le Jeune », La Semaine Juridique, 1993, p. 223) que le Comité des droits de l’enfant estime n’être « pas suffisamment intégré en pratique » et dont il recommande à la France de permettre son invocabilité « par les particuliers devant les juridictions internes de tous niveaux » (CRC/C/FRA/CO/5, 23 février 2016, B. et A.). C’est de ce même principe que la Cour de justice de l’Union européenne tire la possibilité pour un État membre d’étendre le bénéfice du statut de réfugié à l’enfant mineur né dans cet État d’un parent réfugié, même si cet enfant possède par son autre parent la nationalité d’un pays tiers dans lequel il ne craint aucune persécution (CJUE, 9 novembre 2021, aff. C-91/20). L’intérêt de l’enfant, dans les deux affaires, est de ne pas être renvoyé dans un pays avec lequel il est dépourvu de toute attache, mise à part l’attache artificielle que constitue sa nationalité.

Par cette décision inédite de grande portée, les juges de l’asile protègent les nouveaux nés des bénéficiaires d’une PS et garantissent à leurs parents une unité familiale permettant de restaurer un semblant de vie familiale normale.

Actualité

08/09/2025

L’Institut est heureux de s’associer avec l’Université de Caen Normandie, par l’intermédiaire de son UFR Droit, AES et Administration publique, pour l’ouverture à la rentrée prochaine d’un nouveau Diplôme d’u

Retour sur

03/09/2025

Le 10 juillet dernier, l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix est intervenu auprès des jeunes majeurs de Louviers (Eure) qui ont eu 18 ans dans l’année, constituant la promotion 2025 de l’A

Actualité

01/09/2025

Le Prix Liberté invite les jeunes de 15 à 25 ans de Normandie, des autres régions de France et à l’international, à désigner chaque année une personne ou une organisation engagée dans un combat récent et exemplaire en fa

Retour sur

30/07/2025

Une quinzaine d’étudiants internationaux s’est réuni à Caen du 30 juin au 4 juillet pour participer à la 23e édition de l’Université de la paix sur le thème « Paix durable à l’épreuve de l’économie ».

Actualité

15/07/2025

Depuis 2009, l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix mène sur le territoire normand, ainsi que dans toute la France et à l’international, des projets d’éducation aux droits de l’Homme et à la

Coup de coeur

03/07/2025

L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné ses coups de cœurs du mois de juin à regarder, écouter et lire.

Actualité

01/07/2025

Le Prix Liberté invite les jeunes de 15 à 25 ans de Normandie, des autres régions de France et à l’international, à désigner chaque année une personne ou une organisation engagée dans un combat récent et exemplaire en fa

Retour sur

23/06/2025

En 2025, le Défenseur des droits souhaite recueillir l’opinion des enfants sur le thème du droit des enfants à une justice adaptée.

Actualité

17/06/2025

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix recrute des volontaires en missions de service civique afin d’accompagner l’équipe dans la mise en œuvre de ses actions éducatives de sensibil

Retour sur

16/06/2025

Mercredi 3 juin 2025 avait lieu l’évènement de valorisation du programme pédagogique Ecoality, au Café des Images de Caen en présence de 120 élèves normands. Cet évènement a permis la mise en lumière des projets ent

Coup de coeur

30/05/2025

L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné des contenus à regarder, lire et écouter. ROMAN – Beyrouth-sur-Seine, un livre de Sabyl Ghoussoub Sabyl Ghoussoub, écrivain

Retour sur

28/05/2025

Dans le cadre de la Fête de l’Europe, organisée par la ville d’Hérouville-Saint-Clair le mercredi 14 mai 2025, l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a proposé un procès simulé au grand public, s

Actualité

14/05/2025

Dans le cadre de la Chaire d’excellence “Mémoire et avenir de la Paix, droit histoire et neurosciences pour une paix durable”, l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, avec le soutien de la Région N

Retour sur

07/05/2025

Dans la continuité de son accompagnement pédagogique, l’Institut a pu proposer, pour la Région Normandie qui porte le Prix Liberté, des « événements votes » aux quatre coins de la Normandie, mais aussi en France et

Actualité

05/05/2025

Dans le cadre du projet européen Ecoality, de sensibilisation aux inégalités de genre et aux changements climatiques, le Programme d’éducation et de sensibilisation au développement (DEAR) lance un appel à propositions

Retour sur

07/04/2025

Du 25 février au 25 mars, 15 rencontres départementales ont eu lieu sur l’ensemble du territoire normand dans le cadre du projet Ecoality.

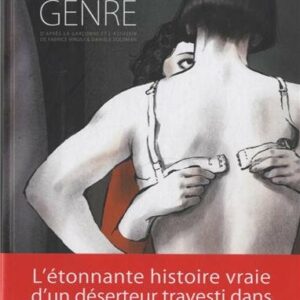

Coup de coeur

28/03/2025

L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné des contenus à regarder, lire et écouter.

Retour sur

27/03/2025

Mercredi 26 mars s’est tenue la 14e édition du Concours lycéen de plaidoiries pour les droits de l’Homme de Toamasina à Madagascar.

Actualité

24/03/2025

Le 18 mars 2025, l’Université de Caen Normandie, la Région Normandie et l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, ont annoncé le lancement de la Chaire Normandie pour la Paix, intitulée « Mémoire et

Actualité

07/03/2025

Ce vendredi 7 mars marque le lancement d’une initiative innovante, multilatérale et importante dans la promotion des femmes en tant que forces de paix, dans la prévention des crises et des conflits et les négociations de paix

Actualité

07/03/2025

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, l’association YES-TaFiTa et la Coopération décentralisée des Régions Normandie et Atsinanana organisent le 14e Concours lycéen de plaidoiries pour les droits

Actualité

12/02/2025

Du 10 au 14 février 2025, 23 jeunes âgés de 15 à 25 ans et venus du monde entier sont réunis à Caen pour étudier collectivement l’ensemble des propositions de personnes ou d’organisations, menant un combat en faveur de l