15/07/2025

Depuis 2009, l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix mène sur le territoire normand, ainsi que dans toute la France et à l’international, des projets d’éducation aux droits de l’Homme et à la

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix et l’Université de Caen Normandie s’associent pour une série de « Points de vue » exclusifs.

par Marie BORDJI

Etudiante en Master Droit des libertés de l’UFR Droit

de l’Université de Caen Normandie

Affaire : Const., décision 2021-952 QPC du 3 décembre 2021, Omar Y.

L’avènement du numérique a bouleversé la notion de vie privée, notamment par l’utilisation croissante des données personnelles. Elles ont ainsi été définies comme « toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement » (loi n°78-17, 6 janv. 1978). Ces données occupent une place de plus en plus importante dans les enquêtes policières et les opérations de renseignement. Source d’éléments de preuve, elles fournissent des informations concrètes sur les personnes en cause : localisation, contacts téléphoniques et numériques, services de communications en lignes. C’est pourquoi, elles sont qualifiées d’élément de la vie privée par le Conseil constitutionnel, notamment dans la décision en cause.

La Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après CJUE) a été saisie de cette problématique. En 2014, elle a invalidé la Directive 2006/24/CE, 15 mars 2006 (CJUE, 8 avril 2014, Ireland et Seitlinger e.a, C-293/12 et C-594/12). La CJUE a estimé que ce texte, en permettant la conservation des données de connexion par les opérateurs, et leur possible communication aux autorités, permet des ingérences graves dans le droit à la vie privée. Pour autant, les garanties prévues ne sont pas suffisantes à assurer leur proportionnalité avec l’objectif recherché de lutte contre les infractions graves. Elle relève notamment que l’accès aux données conservées par les autorités nationales n’est pas subordonné à un contrôle préalable effectué par une juridiction ou une entité administrative indépendante.

En France, est posée une obligation de conservation des données d’un an à la charge des opérateurs depuis 2011 (Décr. n°2011-219, 25 févr. 2011, art. 3). Celle-ci concerne toutes les données de connexion, c’est-à-dire celles qui permettent de répondre aux questions : Qui ? Quoi ? Où ? Comment ? Mais les informations ne portent pas sur le contenu du message. Aujourd’hui, cette exigence est prévue par le décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021. Il va encore plus loin en imposant la conservation des données de connexions relatives à l’identité civile de l’individu pendant cinq ans. Jusqu’en 2015, ces informations étaient accessibles à des agents désignés individuellement et ce, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (art. L34-1 abrogé du code des postes et des communications électroniques). Mais, à la suite des attentats de Paris, la France se dote de la loi 2015-912, 24 juillet 2015 qui élargit les autorités ayant accès à ces données. Elle instaure les articles L821-3 et -4 du Code de sécurité intérieure qui permettent aux membres des services de renseignement d’opérer une demande d’accès aux données. Celle-ci est adressée à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement qui rend un avis simple. La décision est ensuite adoptée par le premier ministre.

Le législateur français ne fait pas le choix de s’accorder à la jurisprudence européenne. A l’inverse, en élargissant l’accès aux données il accentue la non-conformité. En 2019, il persiste dans cette voie par l’adoption de la loi de réforme de la justice (loi n°2019-222, 23 mars 2019), puis par la loi n°2020-1672 du 24 décembre 2020. Ces lois instaurent respectivement les articles 77-1-1 et 77-1-2 dans le code de procédure pénale (ci-après CPP), qui permettent au procureur, ou à un officier ou agent de police judiciaire sur autorisation du procureur de requérir, auprès d’organisme privé ou public des données de connexion.

La Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (ci-après QPC) (Cass. crim. 21 sept. 2021, 21-90.032) par laquelle le requérant met en cause l’absence de contrôle juridictionnel préalable aux réquisitions du procureur visant à recueillir des données de connexion conservées par des opérateurs. Il allègue que cela porte atteinte au droit de l’Union européenne, au droit à la vie privée, aux droits de la défense et au droit à un recours juridictionnel effectif.

Le Conseil constitutionnel va dans le même sens que le requérant. Son raisonnement est fondé sur la conciliation de deux éléments du bloc de constitutionnalité, à savoir l’objectif à valeur constitutionnelle (ci-après OVC) de recherche des auteurs d’infractions et le droit au respect de la vie privée.

Un élément déterminant de l’équilibre à établir entre les deux normes constitutionnelles tient au contrôle des actes et surtout aux personnes qui l’effectuent. Il s’agit ici du procureur de la République. Or, celui-ci est parti à la procédure, son impartialité est relative. Il semble donc étonnant qu’aucune autre garantie ne soit prévue.

En outre, ce manque de garantie n’est pas justifié par l’urgence, la gravité des infractions ou une limite de temps. En effet, le procureur a accès à ces informations dans le cadre d’une enquête préliminaire, qui est l’enquête de droit commun. Ainsi, le procureur peut bénéficier de ces informations pour n’importe quelle infraction.

Au regard de ces éléments, le Conseil constitutionnel déclare les dispositions en cause non conformes à la Constitution. Toutefois, en application de l’article 61-1 de la Constitution il considère que l’abrogation immédiate des dispositions en cause entrainerait des conséquences manifestement excessives et la reporte au 31 décembre 2021.

Dès la décision de la CJUE de 2014, la législation française n’était pas conforme aux exigences européennes. Or, conformément au principe de primauté (notamment établi par l’arrêt Costa c. Enel, aff 6/64), les Etats-membres de l’Union européenne doivent transposer dans leur droit interne les décisions de l’UE et de la CJUE. En dépit de cela, la France refusait de s’y soumettre et d’opérer les modifications nécessaires.

La présente décision s’inscrit dans une démarche déjà entamée par le Conseil constitutionnel. En 2019, il a été saisi de la loi de réforme de la justice (Cons. Const., décision 2019-778 du 21 mars 2019) et a censuré certaines techniques spéciales d’enquête visant à accéder à des données de connexion sans le consentement de la personne en cause. Le Conseil constitutionnel exerce ici le même contrôle de proportionnalité entre l’OVC de recherche d’auteurs d’infractions et le droit au respect de la vie privée. Il juge cette conciliation non équilibrée alors même que le législateur a prévu des garanties supplémentaires à la loi de 2020. En effet, il est prévu dans certains cas un contrôle du juge de la liberté et de la détention, mais le Conseil constitutionnel le juge insuffisant.

Cette décision est un premier pas, néanmoins elle est insuffisante au regard de la jurisprudence européenne. Ainsi, dans la décision du 6 octobre 2020, aff. C 511/18, C512-18 et C520/18, la CJUE réaffirme avec vigueur l’interdiction de la conservation « générale et indifférenciée » des données de connexion. La conservation des données doit être justifiée par des circonstances particulières de menace grave à la sécurité de l’Etat. Elle peut alors viser tous les utilisateurs des réseaux de communications mais doit être circonscrite à la stricte durée de temps nécessaire. Enfin, cette décision doit être contrôlée par une juridiction ou une entité administrative indépendante.

C’est donc seulement avec la décision de 2021 que le Conseil constitutionnel se plie aux exigences de la CJUE quant à la protection des données de connexion. Et ce, notamment en mettant en lumière le manque d’indépendance du procureur malgré sa qualité de magistrat de l’ordre judiciaire. Cette décision apparait logique. En effet, en plus d’être parti à la procédure, le procureur fait partie d’une hiérarchie, au sommet de laquelle se trouve le garde des sceaux. Cela permet d’accentuer son manque d’impartialité et ainsi la faible légitimité de son contrôle.

Actualité

15/07/2025

Depuis 2009, l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix mène sur le territoire normand, ainsi que dans toute la France et à l’international, des projets d’éducation aux droits de l’Homme et à la

Coup de coeur

03/07/2025

L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné ses coups de cœurs du mois de juin à regarder, écouter et lire.

Actualité

01/07/2025

Le Prix Liberté invite les jeunes de 15 à 25 ans de Normandie, des autres régions de France et à l’international, à désigner chaque année une personne ou une organisation engagée dans un combat récent et exemplaire en fa

Retour sur

23/06/2025

En 2025, le Défenseur des droits souhaite recueillir l’opinion des enfants sur le thème du droit des enfants à une justice adaptée.

Actualité

17/06/2025

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix recrute des volontaires en missions de service civique afin d’accompagner l’équipe dans la mise en œuvre de ses actions éducatives de sensibil

Retour sur

16/06/2025

Mercredi 3 juin 2025 avait lieu l’évènement de valorisation du programme pédagogique Ecoality, au Café des Images de Caen en présence de 120 élèves normands. Cet évènement a permis la mise en lumière des projets ent

Coup de coeur

30/05/2025

L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné des contenus à regarder, lire et écouter. ROMAN – Beyrouth-sur-Seine, un livre de Sabyl Ghoussoub Sabyl Ghoussoub, écrivain

Retour sur

28/05/2025

Dans le cadre de la Fête de l’Europe, organisée par la ville d’Hérouville-Saint-Clair le mercredi 14 mai 2025, l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a proposé un procès simulé au grand public, s

Actualité

14/05/2025

Dans le cadre de la Chaire d’excellence “Mémoire et avenir de la Paix, droit histoire et neurosciences pour une paix durable”, l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, avec le soutien de la Région N

Actualité

07/05/2025

Dans la continuité de son accompagnement pédagogique, l’Institut a pu proposer, pour la Région Normandie qui porte le Prix Liberté, des « événements votes » aux quatre coins de la Normandie, mais aussi en France et

Actualité

05/05/2025

Dans le cadre du projet européen Ecoality, de sensibilisation aux inégalités de genre et aux changements climatiques, le Programme d’éducation et de sensibilisation au développement (DEAR) lance un appel à propositions

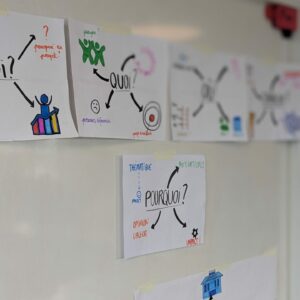

Retour sur

07/04/2025

Du 25 février au 25 mars, 15 rencontres départementales ont eu lieu sur l’ensemble du territoire normand dans le cadre du projet Ecoality.

Coup de coeur

28/03/2025

L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné des contenus à regarder, lire et écouter.

Retour sur

27/03/2025

Mercredi 26 mars s’est tenue la 14e édition du Concours lycéen de plaidoiries pour les droits de l’Homme de Toamasina à Madagascar.

Actualité

24/03/2025

Le 18 mars 2025, l’Université de Caen Normandie, la Région Normandie et l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, ont annoncé le lancement de la Chaire Normandie pour la Paix, intitulée « Mémoire et

Actualité

07/03/2025

Ce vendredi 7 mars marque le lancement d’une initiative innovante, multilatérale et importante dans la promotion des femmes en tant que forces de paix, dans la prévention des crises et des conflits et les négociations de paix

Actualité

07/03/2025

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, l’association YES-TaFiTa et la Coopération décentralisée des Régions Normandie et Atsinanana organisent le 14e Concours lycéen de plaidoiries pour les droits

Actualité

12/02/2025

Du 10 au 14 février 2025, 23 jeunes âgés de 15 à 25 ans et venus du monde entier sont réunis à Caen pour étudier collectivement l’ensemble des propositions de personnes ou d’organisations, menant un combat en faveur de l