19/02/2026

Du 9 au 13 février 2026, encadré par les équipes de l’Institut, le jury international s’est réuni au Dôme et au Lycée Augustin Fresnel pour étudier les 634 propositions candidates au Prix Liberté et retenir trois pe

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix et l’Université de Caen Normandie s’associent pour une série de « Points de vue » exclusifs.

par Julie DUBOIS

Etudiante en Master 2 Droit des libertés

à l’Université de Caen Normandie

Affaire : Conseil Constitutionnel, décision 2023-1059 QPC du 14 septembre 2023

S’il fut un temps où les remparts entourant la vie privée étaient solides, force est de constater qu’ils sont parfois secoués. Rattachée à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen par le Conseil constitutionnel (Cons. constit. Décision 99-416 DC, 23 juillet 1999), la vie privée comprend plusieurs aspects, du secret des correspondances à l’inviolabilité du domicile, thème au cœur de la décision en cause, dont la protection demeure fondamentale.

Notion unanime sur la scène juridique internationale, l’inviolabilité du domicile est notamment protégée par les articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Elle permet d’assurer que personne ne puisse s’introduire dans une habitation sans le consentement de son occupant. Le domicile englobe tout lieu où une personne a le droit de se dire chez elle, quel que soit le titre juridique de son occupation des lieux, et qu’elle y habite ou non (Cass. crim. 13 octobre 1982, n°81-92.708). Il doit s’agir d’un lieu clos, qui dispose des équipements nécessaires à une habitation effective. Ainsi, la distinction entre partie commune et lieu privé peut parfois s’avérer ambiguë. Si un garage pourrait effectivement constituer un domicile selon son utilisation, des parties communes telles que des halls d’immeubles, n’entrent, elles, pas dans cette catégorie.

Accéder à ces parties communes est donc, naturellement, plus aisé. D’autant que permettre cet accès peut être nécessaire, dans des cadres classiques comme pour les services postaux, ou plus urgents, dans des situations pouvant impliquer la protection des personnes et des biens. C’est précisément ce que la loi n°2021-1520 du 25 novembre 2021 est venue renforcer. Depuis lors, le premier alinéa de l’art. L.272-1 du Code de la sécurité intérieure dispose que, pour faciliter leurs interventions, les propriétaires d’immeubles à usage d’habitation doivent mettre en mesure sapeurs-pompiers ainsi que police et gendarmerie nationales d’accéder à ces lieux.

Cet article a pu apparaitre comme une nouvelle intrusion dans la vie privée. Aussi, pour garantir qu’un juste équilibre est maintenu entre l’intérêt général de protection de l’ordre public et des personnes, et des intérêts personnels, comme le droit de propriété, le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à cette disposition.

Le requérant, M. Franck G., s’interroge sur la conformité de l’article avec le droit de propriété, et le droit au respect de la vie privée. Il allègue qu’il donnerait un droit d’accès permanent des forces de l’ordre aux parties communes d’immeubles à usage d’habitation, sans prendre en considération que ces lieux privés peuvent constituer une partie d’un domicile. Ce droit d’accès serait également inconditionnel, et pourrait s’exercer sans le consentement des propriétaires ni le contrôle d’un magistrat, y compris dans le cadre d’une enquête préliminaire. Enfin, il estime les dispositions en cause trop générales, la notion d’ « intervention » n’étant pas conditionnée, et rien n’explicitant comment les propriétaires doivent assurer cet accès aux parties communes. Sans plus de précisions, elles encourraient ainsi le grief constitutionnel d’incompétence négative.

Le Conseil constitutionnel débute en rappelant les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infraction, auxquels les dispositions contestées participent.

Par ailleurs, il précise que les « parties communes des immeubles à usage d’habitation » renvoient aux lieux utilisés par tout ou partie des copropriétaires de ces immeubles, dont l’art. 3 de la loi du 10 juillet 1965 fournit une liste. Ainsi, aucun accès n’est permis aux forces de l’ordre à des lieux qui pourraient constituer un domicile.

De plus, ces parties communes ne sont accessibles que dans le cadre d’une opération de police judiciaire, donc nécessairement sous le contrôle de proportionnalité d’un magistrat du parquet, ainsi que d’un juge du siège s’il est fait appel à des techniques spéciales d’enquête.

Surtout, le Conseil vient poser une réserve d’interprétation quant au terme « intervention » utilisé dans l’article : il ne s’agit en aucun cas d’une possibilité d’accès arbitraire aux parties communes, les forces de l’ordre ne pouvant pénétrer en ces lieux que dans l’exercice de leurs fonctions, pour la réalisation d’actes autorisés préalablement par la loi.

Dès lors, le Conseil conclut que les dispositions en cause sont, sous réserve, conformes à la Constitution. Elles ne méconnaissent ni le droit de propriété, ni le droit au respect de la vie privée, et ne sont pas entachées d’incompétence négative.

Par cette décision, le Conseil constitutionnel est venu préciser la nouvelle législation française visant à consolider la sécurité civile. La loi ayant apporté des nouveautés, et certains termes peu précis utilisés par le législateur ayant pu interroger, une clarification de la situation paraissait nécessaire.

Le Conseil a, ainsi, levé le doute sur les parties communes et la possibilité d’intervention des forces de l’ordre.

Les services de sécurité ont donc uniquement accès aux parties utilisées par tout ou partie des copropriétaires. Les Neuf Sages font ainsi taire les inquiétudes naissantes sur la possibilité pour les forces de l’ordre d’entrer dans des parties d’un domicile. L’interrogation du requérant était légitime, la Cour de cassation ayant jugé que les parties communes d’une copropriété constituent un lieu privé (Cass. crim. 27 mai 2009, n°09-82.115).

Surtout, ils ne disposent pas d’un droit d’intervention étendu. En principe, l’accès des forces de l’ordre à un lieu privé est soumis, en enquête préliminaire, à l’autorisation préalable de son occupant. Elles bénéficient désormais d’une autorisation permanente d’entrée dans les parties communes des immeubles. Mais cette autorisation ne vaut pas permission d’y entreprendre tout acte d’enquête. Des constatations visuelles pourront vraisemblablement être réalisées, y compris en enquête préliminaire, la Cour de cassation ayant jugé qu’elles ne sont pas assimilables à une perquisition, et sont ainsi possibles une fois l’accès aux lieux autorisé (Cass. crim. 23 octobre 2013, n°13-82.762). Les autres actes d’enquête restent conditionnés à l’aval et au contrôle d’un magistrat, qu’il s’agisse de réaliser un acte dans une partie commune, ou de la traverser pour réaliser un acte dans une partie privée. La non-coercition de l’enquête préliminaire n’est pas remise en cause, perquisitions ou saisies nécessitant toujours une autorisation supplémentaire (art. 76 du Code de procédure pénale).

Bien que nécessaire, la solution mérite de s’attarder sur le rôle que revêt ici le Conseil. En effet, il réfute l’argument de la généralité des dispositions, et écarte le risque d’un grief pour incompétence négative. Or, c’est justement par sa réserve d’interprétation qu’il vient purger l’article de son imprécision apparente. Il semble alors pallier l’incompétence négative du législateur, et, sous couvert d’interpréter, il complète la loi, ce qui n’est en principe pas son rôle.

En tout état de cause, à condition qu’il n’y ait pas d’abus, cette nouvelle règle devrait permettre une meilleure réactivité des forces de l’ordre pour garantir la jouissance paisible des immeubles.

Actualité

19/02/2026

Du 9 au 13 février 2026, encadré par les équipes de l’Institut, le jury international s’est réuni au Dôme et au Lycée Augustin Fresnel pour étudier les 634 propositions candidates au Prix Liberté et retenir trois pe

Actualité

09/02/2026

Suite aux rencontres régionales organisées en juin 2025 dans le cadre de la deuxième année du programme Ecoality, 7 jeunes ont pu proposer une synthèse écrite autour de la question de la féminisation des métiers agricoles n

Actualité

09/02/2026

Cartooning for Peace (CFP) et l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix réalisent une formation le 11 mars 2026 de 14h à 17h, en distanciel à l’éducation aux droits de l’Homme et à la pédagogi

Actualité

06/02/2026

Dans le cadre de la Chaire d’excellence “Mémoire et avenir de la Paix, droit histoire et neurosciences pour une paix durable”, l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, avec le soutien de la Région N

Retour sur

07/01/2026

La sensibilisation constitue l’un des piliers fondamentaux du programme Ecoality, un dispositif éducatif européen qui sensibilise les jeunes à l’égalité face aux changements climatiques. Première phase du programme :

Retour sur

07/01/2026

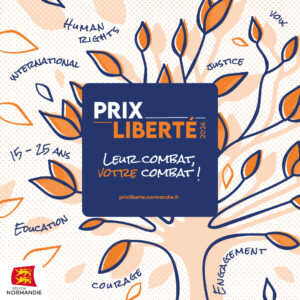

Cette année a lieu la 8ème édition du Prix Liberté, une initiative portée par la Région Normandie, en partenariat avec l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix. Ce dispositif pédagogique invite les je

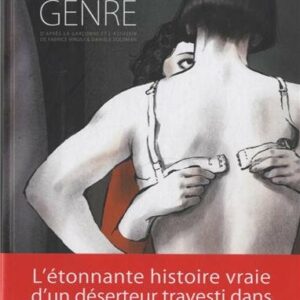

Coup de coeur

26/12/2025

L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné ses contenus coups de cœurs du mois de janvier à lire, regarder et écouter. Lecture « On ne peut pas accueillir toute la misère du

Retour sur

12/12/2025

Dans la continuité des actions de diffusion de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix. Ecoality, programme européen d’éducation au développement, a organisé cette année une nouvelle session de form

Retour sur

12/12/2025

Le 12 novembre 2025 s’est déroulé à Caen et à Rouen la formation des enseignants pour le Prix Liberté. Accompagnés par l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, les enseignants ayant inscrits

Coup de coeur

05/12/2025

L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné ses contenus coups de cœurs du mois de décembre à regarder et écouter. Podcast « Qui c’est qui commande ? » Lolita Rivé,

Actualité

05/12/2025

Ce programme pilote, lancé par l’Académie diplomatique et consulaire, est mis en œuvre en Normandie sous la forme du projet « Terre de Liberté, mémoire et avenir », porté par l’Initiative régio

Actualité

01/12/2025

L’Institut accueille le dernier dialogue franco-polonais sur la résilience démocratique et la sécurité régionale. Dans le sillage du Traité de Nancy conclu en mai 2025 et face à une instabilité mondiale croiss

Actualité

26/11/2025

Inégalités et crise climatique : la nécessité de repenser nos actions La COP30, qui s’est tenue récemment, marque les dix ans de l’adoption par les États des Accords de Paris et des Objectifs de Développement Durable (OD

Actualité

12/11/2025

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, l’association YES-TaFiTa et la Coopération décentralisée des Régions Normandie et Atsinanana organisent le 15e Concours lycéen de plaidoiries pour les droits

Actualité

17/10/2025

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix organise, en partenariat avec la Maison de la Coopération Décentralisée des Régions Normandie et Atsinanana, et avec l’association Yes Tafita, une formation

Retour sur

13/10/2025

Le 2 octobre, l’Institut avait le plaisir d’animer deux tables rondes autour des réseaux sociaux, dans le cadre de la Nuit du droit à l’Amphi Pierre Daure de l’Université de Caen. Une soirée organisée dans le cadre de

Coup de coeur

03/10/2025

L’équipe de l’Institut International des Droits de l’Homme et de la Paix a sélectionné ses contenus coups de cœurs du mois de septembre à lire, à regarder et écouter. LECTURE – » Tes droits et tes besoins comp

Actualité

08/09/2025

L’Institut est heureux de s’associer avec l’Université de Caen Normandie, par l’intermédiaire de son UFR Droit, AES et Administration publique, pour l’ouverture à la rentrée prochaine d’un nouveau Diplôme d’u

Retour sur

03/09/2025

Le 10 juillet dernier, l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix est intervenu auprès des jeunes majeurs de Louviers (Eure) qui ont eu 18 ans dans l’année, constituant la promotion 2025 de l’A

Actualité

01/09/2025

Le Prix Liberté invite les jeunes de 15 à 25 ans de Normandie, des autres régions de France et à l’international, à désigner chaque année une personne ou une organisation engagée dans un combat récent et exemplaire en fa

Actualité

30/07/2025

Une quinzaine d’étudiants internationaux s’est réuni à Caen du 30 juin au 4 juillet pour participer à la 23e édition de l’Université de la paix sur le thème « Paix durable à l’épreuve de l’économie ».

Actualité

15/07/2025

Depuis 2009, l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix mène sur le territoire normand, ainsi que dans toute la France et à l’international, des projets d’éducation aux droits de l’Homme et à la

Coup de coeur

03/07/2025

L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné ses coups de cœurs du mois de juin à regarder, écouter et lire.

Actualité

01/07/2025

Le Prix Liberté invite les jeunes de 15 à 25 ans de Normandie, des autres régions de France et à l’international, à désigner chaque année une personne ou une organisation engagée dans un combat récent et exemplaire en fa

Retour sur

23/06/2025

En 2025, le Défenseur des droits souhaite recueillir l’opinion des enfants sur le thème du droit des enfants à une justice adaptée.

Actualité

17/06/2025

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix recrute des volontaires en missions de service civique afin d’accompagner l’équipe dans la mise en œuvre de ses actions éducatives de sensibil

Retour sur

16/06/2025

Mercredi 3 juin 2025 avait lieu l’évènement de valorisation du programme pédagogique Ecoality, au Café des Images de Caen en présence de 120 élèves normands. Cet évènement a permis la mise en lumière des projets ent

Coup de coeur

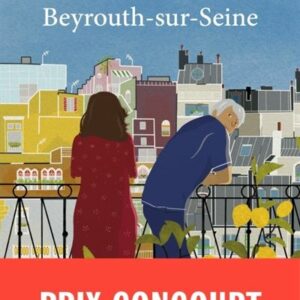

30/05/2025

L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné des contenus à regarder, lire et écouter. ROMAN – Beyrouth-sur-Seine, un livre de Sabyl Ghoussoub Sabyl Ghoussoub, écrivain

Retour sur

28/05/2025

Dans le cadre de la Fête de l’Europe, organisée par la ville d’Hérouville-Saint-Clair le mercredi 14 mai 2025, l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a proposé un procès simulé au grand public, s

Actualité

14/05/2025

Dans le cadre de la Chaire d’excellence “Mémoire et avenir de la Paix, droit histoire et neurosciences pour une paix durable”, l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, avec le soutien de la Région N

Actualité

07/05/2025

Dans la continuité de son accompagnement pédagogique, l’Institut a pu proposer, pour la Région Normandie qui porte le Prix Liberté, des « événements votes » aux quatre coins de la Normandie, mais aussi en France et

Actualité

05/05/2025

Dans le cadre du projet européen Ecoality, de sensibilisation aux inégalités de genre et aux changements climatiques, le Programme d’éducation et de sensibilisation au développement (DEAR) lance un appel à propositions

Retour sur

07/04/2025

Du 25 février au 25 mars, 15 rencontres départementales ont eu lieu sur l’ensemble du territoire normand dans le cadre du projet Ecoality.

Coup de coeur

28/03/2025

L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné des contenus à regarder, lire et écouter.

Retour sur

27/03/2025

Mercredi 26 mars s’est tenue la 14e édition du Concours lycéen de plaidoiries pour les droits de l’Homme de Toamasina à Madagascar.

Actualité

24/03/2025

Le 18 mars 2025, l’Université de Caen Normandie, la Région Normandie et l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, ont annoncé le lancement de la Chaire Normandie pour la Paix, intitulée « Mémoire et

Actualité

07/03/2025

Ce vendredi 7 mars marque le lancement d’une initiative innovante, multilatérale et importante dans la promotion des femmes en tant que forces de paix, dans la prévention des crises et des conflits et les négociations de paix

Actualité

07/03/2025

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, l’association YES-TaFiTa et la Coopération décentralisée des Régions Normandie et Atsinanana organisent le 14e Concours lycéen de plaidoiries pour les droits

Actualité

12/02/2025

Du 10 au 14 février 2025, 23 jeunes âgés de 15 à 25 ans et venus du monde entier sont réunis à Caen pour étudier collectivement l’ensemble des propositions de personnes ou d’organisations, menant un combat en faveur de l

Actualité

10/02/2026

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix organise, en partenariat avec la Maison de la Coopération Décentralisée des Régions Normandie et Atsinanana, et avec l’association Yes Tafita, une formation