19/02/2026

Du 9 au 13 février 2026, encadré par les équipes de l’Institut, le jury international s’est réuni au Dôme et au Lycée Augustin Fresnel pour étudier les 634 propositions candidates au Prix Liberté et retenir trois pe

Régulièrement ‘Point de vue’ laisse la parole à un(e) expert(e) du droit, une tribune libre, un espace d’expression pour aborder les droits de l’Homme et des notions liées à ces derniers.

Par Catherine-Amélie Chassin

Professeur de droit public, Université de Caen Normandie

Secrétaire général de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix

Ce 20 juin 2022 marque la Journée mondiale des réfugiés. Cette Journée, mise en place par l’ONU en 2001 (Résolution 55/2001 du 12 février 2001), montre l’attachement de la Communauté internationale – et des Etats – à la nécessaire protection des persécutés du monde. Dans L’origine du totalitarisme (1951), Hannah Arendt décrivait ces réfugiés comme étant privés du « droit d’avoir des droits ». Objet de persécutions fondées sur leur race, leur religion, leur nationalité, leurs opinions politiques ou leur appartenance à un certain groupe social, les réfugiés se trouvent dans l’obligation de fuir leur pays, faute de pouvoir y obtenir une protection de la part de leur Etat. Ils sont, selon les mots d’un Conseiller d’Etat français, des « orphelins de l’Etat » (M. Denis-Linton, Conclusions sur CE, 2 décembre 1994, Agyepong, publiées dans la Revue française de droit administratif 1995 p. 90). Le droit des réfugiés se fonde aujourd’hui, principalement, sur la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut international des réfugiés, amendée en 1967 afin d’en faire un texte universel.

Reste le point de savoir ce qu’est un réfugié aux yeux de la Communauté internationale. Deux questions restent fondamentales : d’une part celle de savoir qui sont ces réfugiés (I), d’autre part celle de savoir qui doit les protéger (II).

Souvent galvaudée, utilisée à tort ou à travers, la notion de réfugié répond à une définition juridique précise, dont les contours ont évolué au fil du temps. Si les conceptions de l’entre-deux-guerres se fondent avant tout sur l’Etat d’origine de la personne (A), les Etats ont préféré, au sortir de la Seconde guerre mondiale, retenir le motif de la fuite plutôt que l’origine des personnes considérées (B).

Dans les années 1920, les Etats font clairement le choix de la nationalité d’origine comme critère : le réfugié est celui qui vient d’un territoire précis, dans lequel la situation interne explique, sinon justifie, l’exil forcé. C’est donc la situation dans l’État de départ qui permet de reconnaître la qualité de réfugié. Cette approche restrictive du problème posé par les réfugiés tend à se confirmer après 1933, lorsqu’apparaissent des flux en provenance d’Allemagne. Avec la Convention de 1951, les Etats privilégient une approche universaliste de la question : la définition adoptée n’est plus formulée en termes de nationalités, ce qui la rend potentiellement applicable aux ressortissants de tout Etat. Le traitement des réfugiés va désormais privilégier l’individu et non le groupe auquel il appartient. En d’autres termes, là où l’on ne considérait jusqu’alors que des Russes, c’est-à-dire un ensemble de personnes désignées par leur nationalité d’origine, on va désormais considérer un individu, quel que soit l’État dont il provient. Il ne s’agit plus d’une entité générique, mais d’une individualité. Le réfugié est désormais, conformément à l’article 1.A.2 de la Convention de Genève, « toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».

Aux termes de la Convention de 1951, le réfugié craint avec raison d’être persécuté pour cinq chefs de persécution : la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques, ou l’appartenance à un certain groupe social. Ces chefs de persécution sont exclusifs de toute autre motivation. On est alors loin de l’approche adoptée par le passé : ce qui compte n’est plus la provenance, mais bien la situation personnelle du réfugié. L’examen de sa demande prendra en considération le motif de ses craintes aux yeux de ses persécuteurs. Il ne suffit plus de se présenter à la frontière en fuyant un territoire donné ; il faut désormais démontrer que la fuite était justifiée, et démontrer ses raisons profondes. La protection internationale devient certes universelle, mais enfermée dans des conditions strictes.

Ce statut international nouveau a fini par montrer ses limites face au développement des nouvelles conflictualités à travers le monde. Les organisations internationales régionales se sont donc dotées de textes propres, applicables à leur seul continent, en vue de compléter le régime international. On trouve donc des textes pour l’Afrique, l’Amérique Latine et, plus récemment, l’Union européenne (Convention de l’Union africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, Addis-Abeba, 10 septembre 1969 ; Déclaration de Carthagène sur les réfugiés, Cartagena de Indias, 22 novembre 1984 ; Directive n. 2004/83/CE du 29 avril 2004 révisée par la Directive n. 2011/95/UE du 13 décembre 2011). L’intérêt de ces textes est d’étendre la protection pour les réfugiés, par exemple lorsque la persécution n’est motivée par aucun des critères prévus ; elle enserre néanmoins les bénéficiaires à l’échelle du continent dans lequel se trouve l’Etat d’accueil.

La définition de la qualité de réfugié est fondamentale, mais elle n’est pas tout. Il faut des organes compétents pour reconnaître le statut de réfugié, et garantir son respect. Or si le principe est indéniablement celui d’une protection internationale (A), le poids des souverainetés étatiques se fait sentir (B).

L’ONU a accompagné la Convention de Genève d’un Haut-Commissaire pour les réfugiés (HCR) dès 1951 (Résolution 428(V) du 14 décembre 1950). Régulièrement renouvelé dans son mandat par l’Assemblée générale des Nations Unies, l’actuel HCR a vu son action prorogée de façon indéfinie en 2003, « jusqu’à ce que le problème des réfugiés ait été résolu » (Résolution 58/153 du 22 décembre 2003) – ce qui, malheureusement, lui garantit une vie éternelle. Le rôle du HCR doit néanmoins être bien compris : il n’est pas en principe l’organe de détermination de la qualité de réfugié. Sa mission première est de s’assurer de la bonne implémentation de la Convention de Genève dans les États l’ayant ratifiée, du respect des coutumes internationales et des droits fondamentaux des réfugiés, mais aussi des apatrides et des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays. Il doit ainsi veiller à la mise en place de solutions durables. De ce point de vue, le HCR joue un rôle fondamental dans l’harmonisation des pratiques étatiques, et un pôle d’expertise indéniable. D’autres agences ont pu être mises en place par les Nations Unies, en vue de gérer une situation particulière. C’est aujourd’hui le cas de l’Agence pour les Palestiniens, l’UNRWA (United Nations relief and works agency for Palestine refugees, Résolution 302 (IV) du 8 décembre 1949), dont le mandat a constamment été renouvelé depuis lors. Les réfugiés palestiniens et leurs descendants, qu’ils aient fui en 1948 ou en 1967, ne relèvent pas de la compétence du HCR mais bien de celle de l’UNRWA. Aujourd’hui, le champ d’action de l’Agence est particulièrement vaste : intervenant sur les territoires de Jordanie, du Liban, de la Syrie, mais aussi en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, l’UNRWA agit dans le domaine de l’enseignement, de la santé et de l’hygiène. Ces dernières années, elle accentue sa démarche vis-à-vis des plus vulnérables, savoir les femmes, les enfants et les personnes atteintes de handicap.

Si la Convention de Genève prévoit un statut international de réfugié, elle ne prévoit aucun asile. Le réfugié est une personne, se trouvant dans une situation précise détaillée par les textes, alors que l’asile renvoie à un lieu : la notion d’asile évoque un territoire sur lequel l’individu ne craint plus de persécutions. Or la Convention de Genève garantit certains droits fondamentaux (non-discrimination, droit au travail, à l’éducation, etc.) mais ne prévoit pas de droit au séjour : il appartient à l’État d’admettre (ou non) le réfugié sur son territoire. Sa seule obligation est l’interdiction de renvoyer l’individu vers un autre État au sein duquel il existerait un risque de mauvais traitements (Conv. Genève, art. 33 § 1er). Si l’État va de lui-même reconnaître en principe un droit au séjour, il peut refuser ce droit dès lors, notamment, qu’il existe un risque pour l’ordre public ou la sécurité nationale – ce qu’a rappelé la Cour de justice de l’Union européenne en 2015 (CJUE, 24 juin 2015, H.T., C-373/13). Néanmoins les réfugiés bénéficient d’un principe de non-refoulement, fondé sur l’article 33 de la Convention de 1951, pierre angulaire du droit international des réfugiés. Certains États ont voulu écarter l’applicabilité du principe, en empêchant les demandeurs d’atteindre leur territoire : c’est le cas de l’affaire Sale s’agissant de l’interception de bateaux haïtiens au large des côtes des États-Unis (SCOTUS, 21 juin 1993, Sale vs. Haitian Centers Council, 509US155 (1993)), de l’affaire du cargo norvégien Tampa, empêché en 2001 d’approcher des eaux australiennes alors même que le bâtiment venait de secourir des migrants indonésiens (Cour fédérale d’Australie, 18 septembre 2001, Ruddock vs. Vardalis, [2001] 110 FCR 491, § 193.), ou encore de l’affaire Hirsi Jamaa s’agissant de migrants partis de Libye en mai 2009 et interceptés par les Garde-Côtes italiens, avant d’être reconduits en Libye (Cour européenne des droits de l’homme, 23 février 2012, Hirsi Jamaa et autres c. Italie, 27765/09). Plus récemment, le Royaume-Uni a conclu en avril 2022 un accord avec le Rwanda, en vue d’y éloigner certains migrants et demandeurs d’asile. La Cour européenne des droits de l’homme a été saisie en urgence d’une affaire K.N. c. Royaume-Uni (28774/22), et a rendu une mesure provisoire le 15 juin 2022 : elle ordonne de suspendre l’éloignement du requérant. Elle rejoint ainsi les mouvements dessinés par d’autres juridictions, s’agissant du contrôle sur l’externalisation des procédures d’asile et du refoulement.

En guise de conclusion, si l’on peut s’inquiéter de ces pratiques – récurrentes dans certains Etats, et parfois clairement attentatoires aux droits de l’homme – il faut rester positif : la Communauté internationale sait aussi se mobiliser pour soutenir les réfugiés. On peut évoquer ici la situation des Ukrainiens en Europe : par la Décision 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, l’Union européenne a activé la Protection temporaire, mécanisme mis en place dès 2001 mais qui avait été laissé en sommeil depuis lors. La Protection temporaire (Directive 2001/55 du 20 juillet 2001) permet d’accueillir les personnes qui fuient l’Ukraine dès lors qu’au 24 février 2022 elles résidaient en Ukraine, soit qu’elles soient de nationalité ukrainienne, soit qu’elles étaient réfugiés et apatrides en Ukraine. C’est ce régime qui a permis d’ouvrir les frontières de l’Union européenne à des millions de personnes.

La Journée mondiale des réfugiés 2022 s’inscrit dans ce contexte : la guerre en Ukraine se poursuit, avec ses flux de personnes contraintes de quitter leurs foyers. Cette situation a un effet direct sur la France ; elle ne doit pas occulter les autres drames ailleurs dans le monde, les persécutions persistant sur les autres continents. Cette Journée mondiale doit nous rappeler, chaque année, la fragilité de la Paix mondiale.

Actualité

19/02/2026

Du 9 au 13 février 2026, encadré par les équipes de l’Institut, le jury international s’est réuni au Dôme et au Lycée Augustin Fresnel pour étudier les 634 propositions candidates au Prix Liberté et retenir trois pe

Actualité

09/02/2026

Suite aux rencontres régionales organisées en juin 2025 dans le cadre de la deuxième année du programme Ecoality, 7 jeunes ont pu proposer une synthèse écrite autour de la question de la féminisation des métiers agricoles n

Actualité

09/02/2026

Cartooning for Peace (CFP) et l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix réalisent une formation le 11 mars 2026 de 14h à 17h, en distanciel à l’éducation aux droits de l’Homme et à la pédagogi

Actualité

06/02/2026

Dans le cadre de la Chaire d’excellence “Mémoire et avenir de la Paix, droit histoire et neurosciences pour une paix durable”, l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, avec le soutien de la Région N

Retour sur

07/01/2026

La sensibilisation constitue l’un des piliers fondamentaux du programme Ecoality, un dispositif éducatif européen qui sensibilise les jeunes à l’égalité face aux changements climatiques. Première phase du programme :

Retour sur

07/01/2026

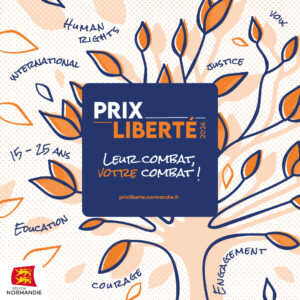

Cette année a lieu la 8ème édition du Prix Liberté, une initiative portée par la Région Normandie, en partenariat avec l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix. Ce dispositif pédagogique invite les je

Coup de coeur

26/12/2025

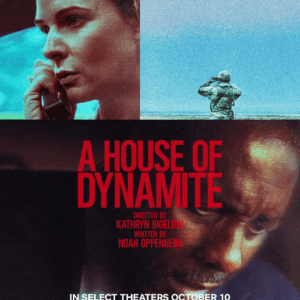

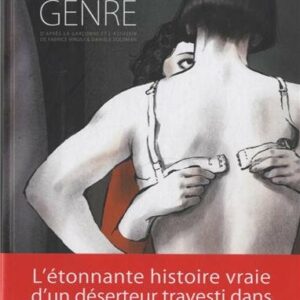

L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné ses contenus coups de cœurs du mois de janvier à lire, regarder et écouter. Lecture « On ne peut pas accueillir toute la misère du

Retour sur

12/12/2025

Dans la continuité des actions de diffusion de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix. Ecoality, programme européen d’éducation au développement, a organisé cette année une nouvelle session de form

Retour sur

12/12/2025

Le 12 novembre 2025 s’est déroulé à Caen et à Rouen la formation des enseignants pour le Prix Liberté. Accompagnés par l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, les enseignants ayant inscrits

Coup de coeur

05/12/2025

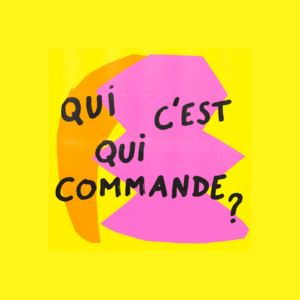

L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné ses contenus coups de cœurs du mois de décembre à regarder et écouter. Podcast « Qui c’est qui commande ? » Lolita Rivé,

Actualité

05/12/2025

Ce programme pilote, lancé par l’Académie diplomatique et consulaire, est mis en œuvre en Normandie sous la forme du projet « Terre de Liberté, mémoire et avenir », porté par l’Initiative régio

Actualité

01/12/2025

L’Institut accueille le dernier dialogue franco-polonais sur la résilience démocratique et la sécurité régionale. Dans le sillage du Traité de Nancy conclu en mai 2025 et face à une instabilité mondiale croiss

Actualité

26/11/2025

Inégalités et crise climatique : la nécessité de repenser nos actions La COP30, qui s’est tenue récemment, marque les dix ans de l’adoption par les États des Accords de Paris et des Objectifs de Développement Durable (OD

Actualité

12/11/2025

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, l’association YES-TaFiTa et la Coopération décentralisée des Régions Normandie et Atsinanana organisent le 15e Concours lycéen de plaidoiries pour les droits

Actualité

17/10/2025

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix organise, en partenariat avec la Maison de la Coopération Décentralisée des Régions Normandie et Atsinanana, et avec l’association Yes Tafita, une formation

Retour sur

13/10/2025

Le 2 octobre, l’Institut avait le plaisir d’animer deux tables rondes autour des réseaux sociaux, dans le cadre de la Nuit du droit à l’Amphi Pierre Daure de l’Université de Caen. Une soirée organisée dans le cadre de

Coup de coeur

03/10/2025

L’équipe de l’Institut International des Droits de l’Homme et de la Paix a sélectionné ses contenus coups de cœurs du mois de septembre à lire, à regarder et écouter. LECTURE – » Tes droits et tes besoins comp

Actualité

08/09/2025

L’Institut est heureux de s’associer avec l’Université de Caen Normandie, par l’intermédiaire de son UFR Droit, AES et Administration publique, pour l’ouverture à la rentrée prochaine d’un nouveau Diplôme d’u

Retour sur

03/09/2025

Le 10 juillet dernier, l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix est intervenu auprès des jeunes majeurs de Louviers (Eure) qui ont eu 18 ans dans l’année, constituant la promotion 2025 de l’A

Actualité

01/09/2025

Le Prix Liberté invite les jeunes de 15 à 25 ans de Normandie, des autres régions de France et à l’international, à désigner chaque année une personne ou une organisation engagée dans un combat récent et exemplaire en fa

Actualité

30/07/2025

Une quinzaine d’étudiants internationaux s’est réuni à Caen du 30 juin au 4 juillet pour participer à la 23e édition de l’Université de la paix sur le thème « Paix durable à l’épreuve de l’économie ».

Actualité

15/07/2025

Depuis 2009, l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix mène sur le territoire normand, ainsi que dans toute la France et à l’international, des projets d’éducation aux droits de l’Homme et à la

Coup de coeur

03/07/2025

L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné ses coups de cœurs du mois de juin à regarder, écouter et lire.

Actualité

01/07/2025

Le Prix Liberté invite les jeunes de 15 à 25 ans de Normandie, des autres régions de France et à l’international, à désigner chaque année une personne ou une organisation engagée dans un combat récent et exemplaire en fa

Retour sur

23/06/2025

En 2025, le Défenseur des droits souhaite recueillir l’opinion des enfants sur le thème du droit des enfants à une justice adaptée.

Actualité

17/06/2025

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix recrute des volontaires en missions de service civique afin d’accompagner l’équipe dans la mise en œuvre de ses actions éducatives de sensibil

Retour sur

16/06/2025

Mercredi 3 juin 2025 avait lieu l’évènement de valorisation du programme pédagogique Ecoality, au Café des Images de Caen en présence de 120 élèves normands. Cet évènement a permis la mise en lumière des projets ent

Coup de coeur

30/05/2025

L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné des contenus à regarder, lire et écouter. ROMAN – Beyrouth-sur-Seine, un livre de Sabyl Ghoussoub Sabyl Ghoussoub, écrivain

Retour sur

28/05/2025

Dans le cadre de la Fête de l’Europe, organisée par la ville d’Hérouville-Saint-Clair le mercredi 14 mai 2025, l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a proposé un procès simulé au grand public, s

Actualité

14/05/2025

Dans le cadre de la Chaire d’excellence “Mémoire et avenir de la Paix, droit histoire et neurosciences pour une paix durable”, l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, avec le soutien de la Région N

Actualité

07/05/2025

Dans la continuité de son accompagnement pédagogique, l’Institut a pu proposer, pour la Région Normandie qui porte le Prix Liberté, des « événements votes » aux quatre coins de la Normandie, mais aussi en France et

Actualité

05/05/2025

Dans le cadre du projet européen Ecoality, de sensibilisation aux inégalités de genre et aux changements climatiques, le Programme d’éducation et de sensibilisation au développement (DEAR) lance un appel à propositions

Retour sur

07/04/2025

Du 25 février au 25 mars, 15 rencontres départementales ont eu lieu sur l’ensemble du territoire normand dans le cadre du projet Ecoality.

Coup de coeur

28/03/2025

L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné des contenus à regarder, lire et écouter.

Retour sur

27/03/2025

Mercredi 26 mars s’est tenue la 14e édition du Concours lycéen de plaidoiries pour les droits de l’Homme de Toamasina à Madagascar.

Actualité

24/03/2025

Le 18 mars 2025, l’Université de Caen Normandie, la Région Normandie et l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, ont annoncé le lancement de la Chaire Normandie pour la Paix, intitulée « Mémoire et

Actualité

07/03/2025

Ce vendredi 7 mars marque le lancement d’une initiative innovante, multilatérale et importante dans la promotion des femmes en tant que forces de paix, dans la prévention des crises et des conflits et les négociations de paix

Actualité

07/03/2025

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, l’association YES-TaFiTa et la Coopération décentralisée des Régions Normandie et Atsinanana organisent le 14e Concours lycéen de plaidoiries pour les droits

Actualité

12/02/2025

Du 10 au 14 février 2025, 23 jeunes âgés de 15 à 25 ans et venus du monde entier sont réunis à Caen pour étudier collectivement l’ensemble des propositions de personnes ou d’organisations, menant un combat en faveur de l

Actualité

10/02/2026

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix organise, en partenariat avec la Maison de la Coopération Décentralisée des Régions Normandie et Atsinanana, et avec l’association Yes Tafita, une formation