19/02/2026

Du 9 au 13 février 2026, encadré par les équipes de l’Institut, le jury international s’est réuni au Dôme et au Lycée Augustin Fresnel pour étudier les 634 propositions candidates au Prix Liberté et retenir trois pe

Par Catherine-Amélie Chassin

Secrétaire général de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix

Maître de conférences en droit public, Université de Caen Normandie

Le 20 juin 2018, un amendement proposé à l’Assemblée nationale (finalement rejeté) proposait de modifier le Préambule de la Constitution française de 1958 en évoquant les droits humains. Le texte ne proclamerait plus l’attachement du Peuple français « aux Droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789 », mais aux droits humains. Le débat entre Droits de l’homme et Droits humains est sans doute davantage porteur de sens qu’on ne pourrait le croire. Il n’est pas un simple phénomène de mode. Les arguments de ce glissement sémantique ont pu être pensés. Dans un Communiqué paru en décembre 2018, le Haut Conseil à l’intégration et à l’égalité entre les femmes et les hommes dénonçait une « logique linguistique discriminatoire » dans l’expression Droits de l’homme. C’est pourtant un faux procès fait aux Droits de l’homme, qui vient fragiliser les droits au lieu de les renforcer. Il nous a paru important de faire le point pour comprendre l’essence de l’expression (I), en cerner le caractère non-discriminant (II) et souligner les risques de dérives liées à l’expression Droits humains (III).

Le premier argument est comparatif : d’autres langues ont choisi de parler de Human Rights, Derechos humanos, Menschenrechte, Diritti umani, et autres. Il pourra être aisément relevé que la traduction n’est pas parfaite : ainsi la notion anglo-saxonne de responsability ne correspond-elle pas à la notion française de responsabilité. En réalité, le choix d’une langue n’est jamais neutre : « Pour les linguistes, les mots et leurs traductions n’ont pas une équivalence exacte, puisque leur utilisation concrète provient d’une vision différente du monde » (1) . Faut-il le rappeler ? Les Québécois magasinent, là où les Français lèchent les vitrines. L’idée est certes la même ; le vocabulaire est pourtant autre. L’argument comparatif n’est donc guère pertinent.

Le second argument contre un glissement sémantique est celui de la logique : le droit est nécessairement humain, aucune autre espèce animale n’ayant jugé utile de se doter d’un système juridique, avec ses normes et ses juges. La notion de droit humain renvoie à son origine, laquelle ne peut qu’être humaine. Mais son objet peut être autre. Le droit fiscal est un droit humain. Les Droits de l’homme visent, eux, les droits fondamentaux de la personne humaine. Ils sont des droits humains, mais ils sont davantage que de simples droits façonnés par l’être humain : ils sont des droits protecteurs de l’humanité dans son ensemble.

Reste le point de savoir si l’expression Droits de l’homme ne serait pas discriminante.

(1) Jacobo Rios Rodriguez, « Les langues du droit international : risque ou avantage ? » in Société française de droit international, Droit international et diversité des cultures juridiques, éd. Pédone, Paris, 2008, pp. 209-220, p. 215.

Faut-il voir dans les Droits de l’homme une vision masculine, paternaliste et sexiste des droits ? Ce serait, là encore, aller vite en besogne.

L’expression Droits de l’homme a une origine latine, du terme homo, qui renvoie à ce que l’on qualifie en français souvent d’Homme avec une majuscule : l’homme en qualité d’être humain. Cet homme au sens homo est donc à distinguer du terme latin vir, défini comme « homme, opposé à femme, distinct de homo, être humain, homme en général » (2). Or nul ne propose de confondre les Droits de l’homme avec de putatifs et fort contestables droits virils. Là est la force de l’expression Droits de l’homme, précisément : elle vise l’ensemble de la communauté humaine, ces droits « pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion » selon la Charte des Nations Unies (art. 1er, § 3). Les Droits de l’homme consacrés à partir de la fin du XVIIIe ne sont sans doute pas conçus, à l’époque, comme visant l’égalité entre tous : la Déclaration d’indépendance américaine (1776) s’accommode du maintien de l’esclavage ; la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789) n’envisage pas de laisser les femmes voter.

Ces Droits de l’homme ont cependant évolué. Ils ont été réinterprétés aux lendemains de la Seconde guerre mondiale – dans la continuité du principe de non-discrimination, présent dans la Charte des Nations Unies (1945) et rappelé par la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948). Les Droits de l’homme sont bien, désormais, les droits des êtres humains. Ce ne sont pas les droits du vir, ce qui induirait une limitation selon le sexe ; ce ne sont pas non plus les droits du civis, ce qui entraînerait une discrimination fondée sur la nationalité. Ce sont bien les droits de l’homo, de l’humanité dans sa globalité.

Quant à la critique selon laquelle les Droits de l’homme n’incluaient pas les femmes, portée notamment par le Haut Conseil à l’intégration en 2015, ce serait considérer que le monde est figé. Or les Droits de l’homme connaissent la doctrine dite du droit vivant, cette idée simple et de bon sens selon laquelle les droits doivent « être interprétés à la lumière des conditions de vie d’aujourd’hui », pour reprendre les mots de la Cour européenne des droits de l’homme (3). Les Droits de l’homme de 2020 ne sont ni ceux de 1789, ni ceux de 1945. Ce sont les droits de l’être humain, pris dans sa globalité ; les droits de « tous les êtres humains », pour reprendre l’article 1er de la Déclaration universelle des droits de l’homme.

Cette universalité des Droits de l’homme n’empêche pas la nécessité de devoir les adapter à certaines situations particulières – on peut songer ici à la nécessaire prise en considération du handicap (4), ou à la protection des femmes enceintes ou allaitantes (5). Un travailleur migrant est certes un travailleur, soumis comme tel à une certaine règlementation, et un migrant, soumis comme tel à une autre règlementation qui se conjuguera avec la première ; mais il reste avant tout un être humain, et bénéficie à ce titre des Droits de l’homme – en tout cas de ceux qui ne sont pas susceptibles d’aménagements par l’Etat territorial, comme le droit à la vie, la prohibition de la torture et des traitements inhumains et dégradants ou l’interdiction de l’esclavage, de la servitude et du travail forcé.

Refuser de parler de Droits de l’homme aboutit à prendre un risque, car c’est admettre l’idée que les Droits de l’homme ne seraient pas pour tous.

(2) Felix Gaffiot, Dictionnaire Latin Français, éd. Hachette, Paris, 1934, entrée « vir », 1° et 2°.

(3) L’expression est récurrente depuis l’affaire Cour EDH, 25 avril 1978, Tyrer c. Royaume-Uni, n. 5856/72, § 31.

(4) Voy. p.ex., Convention relative aux droits des personnes handicapées, New York, 13 décembre 2006.

(5) Voy. p.ex. OIT, Convention n. 183 sur la protection de la maternité, Genève, 30 mai 2000.

La préservation des Droits de l’homme est d’autant plus fondamentale que l’expression Droits humains est porteuse, non d’une avancée, mais bien d’un risque de perdition, voire de dérive sectaire. En Europe comme ailleurs il faut constater le retour d’un certain obscurantisme – religieux ou non – alimenté par le populisme politique. En ces temps de contestation, de remise en cause de certains fonctionnements démocratiques et, disons-le, de l’Etat de droit, fragiliser les Droits de l’homme par une querelle sémantique n’est sans doute pas la meilleure des initiatives – même si elle part d’une idée généreuse, celle de vouloir afficher une inclusion qui ne serait pas limpide pour tous.

Ce sont bien pourtant ces Droits de l’homme qui sont remis en cause par ces revendications qui, sous couvert de défense des droits des femmes, aboutissent à remettre en cause les droits et libertés de tous et chacun. Les exemples sont multiples ; nous évoquerons ici l’exemple des demandes visant à obtenir, dans les piscines publiques, des horaires réservés aux seules femmes. Les arguments en ce sens sont principalement de deux ordres : l’argument religieux, que nous écarterons, mais aussi et plus subtil est l’argument de tranquillité, certaines femmes souhaitant ainsi éviter le harcèlement et les regards lourds. De tels aménagements aboutissent alors à mettre un place un système discriminant selon le sexe – sans pour autant que les droits ne soient réellement protégés. Car la question est alors ouverte du sort des transsexuels et, plus encore, des personnes en voie de conversion sexuelle, qui peuvent se heurter à des refus d’entrée du fait d’une évolution inachevée. La même revendication pourrait se concevoir tout autant s’agissant des enfants ou des personnes handicapées qui, comme les femmes, peuvent subir le harcèlement et les regards lourds de certains usagers de la piscine. Où commence la protection, où commence la discrimination ? Faut-il aussi prévoir des horaires spécifiques pour les personnes de couleur, pour éviter les regards lourds du raciste de service ? Peut-on concevoir un régime ségrégationniste comme moyen de protection des droits et libertés ? Ce n’est assurément pas là l’objet des Droits de l’homme qui, bien au contraire, sont inclusifs et protecteurs de tous et chacun. Suggérer qu’ils seraient sexistes, c’est envisager que les Droits de l’homme s’accommodent de la ségrégation – raciale, sexuelle, religieuse, ou autre. C’est, nonobstant une intention certainement louable, alimenter les revendications sectorielles et ségrégationnistes.

Il nous semble qu’en lieu et place d’affaiblir les Droits de l’homme en contestant leur vocation universelle, il faut au contraire pointer leur inclusivité et leur généralité. Face à un enfant ou à une femme harcelés à la piscine, le réflexe doit être de le protéger. Mais cette protection ne saurait passer par son isolement, car cela conduirait dans les faits à exclure la victime de la société et, ce faisant, à la punir elle-même. Les Droits de l’homme consacrent cette idée, finalement très simple, selon laquelle le titulaire des droits doit être protégé par la société, et non exorcisé. La voie devrait plutôt être de sensibiliser plus encore les populations aux Droits de l’homme – ce à quoi contribue l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix.

Le glissement sémantique, des Droits de l’homme vers les Droits humains, va en réalité bien au-delà d’une simple querelle politique ou doctrinale. Elle conduit subrepticement à une remise en cause de l’acquis. On peut regretter, sans doute à raison, que la langue française, à la différence du latin, ne soit pas plus claire dans sa distinction entre l’homme et l’Homme. Il n’est pas pour autant judicieux de jouer avec le feu et d’ouvrir aux extrémistes de tout poil un Boulevard dans la remise en cause des droits fondamentaux de la personne humaine.

Le Préambule de la Déclaration universelle des droits de l’homme (et non des droits humains) permet de comprendre l’importance de conserver les Droits de l’homme, lorsqu’il affirme : « la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde »

Là est toute la conception des Droits de l’homme : des droits pour tous, fondés sur la dignité de tous les membres de la famille humaine. Ils sont ces « droits naturels, inaliénables et sacrés de l’Homme » mentionnés dès 1789 par le Préambule de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Ce sont ces Droits de l’homme, pour lesquels il faut continuer de se battre en lieu et place de les fragiliser.

Actualité

19/02/2026

Du 9 au 13 février 2026, encadré par les équipes de l’Institut, le jury international s’est réuni au Dôme et au Lycée Augustin Fresnel pour étudier les 634 propositions candidates au Prix Liberté et retenir trois pe

Actualité

09/02/2026

Suite aux rencontres régionales organisées en juin 2025 dans le cadre de la deuxième année du programme Ecoality, 7 jeunes ont pu proposer une synthèse écrite autour de la question de la féminisation des métiers agricoles n

Actualité

09/02/2026

Cartooning for Peace (CFP) et l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix réalisent une formation le 11 mars 2026 de 14h à 17h, en distanciel à l’éducation aux droits de l’Homme et à la pédagogi

Actualité

06/02/2026

Dans le cadre de la Chaire d’excellence “Mémoire et avenir de la Paix, droit histoire et neurosciences pour une paix durable”, l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, avec le soutien de la Région N

Retour sur

07/01/2026

La sensibilisation constitue l’un des piliers fondamentaux du programme Ecoality, un dispositif éducatif européen qui sensibilise les jeunes à l’égalité face aux changements climatiques. Première phase du programme :

Retour sur

07/01/2026

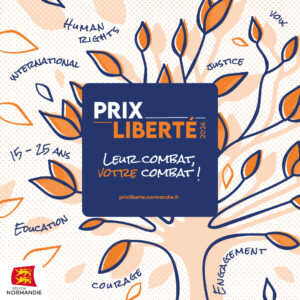

Cette année a lieu la 8ème édition du Prix Liberté, une initiative portée par la Région Normandie, en partenariat avec l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix. Ce dispositif pédagogique invite les je

Coup de coeur

26/12/2025

L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné ses contenus coups de cœurs du mois de janvier à lire, regarder et écouter. Lecture « On ne peut pas accueillir toute la misère du

Retour sur

12/12/2025

Dans la continuité des actions de diffusion de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix. Ecoality, programme européen d’éducation au développement, a organisé cette année une nouvelle session de form

Retour sur

12/12/2025

Le 12 novembre 2025 s’est déroulé à Caen et à Rouen la formation des enseignants pour le Prix Liberté. Accompagnés par l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, les enseignants ayant inscrits

Coup de coeur

05/12/2025

L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné ses contenus coups de cœurs du mois de décembre à regarder et écouter. Podcast « Qui c’est qui commande ? » Lolita Rivé,

Actualité

05/12/2025

Ce programme pilote, lancé par l’Académie diplomatique et consulaire, est mis en œuvre en Normandie sous la forme du projet « Terre de Liberté, mémoire et avenir », porté par l’Initiative régio

Actualité

01/12/2025

L’Institut accueille le dernier dialogue franco-polonais sur la résilience démocratique et la sécurité régionale. Dans le sillage du Traité de Nancy conclu en mai 2025 et face à une instabilité mondiale croiss

Actualité

26/11/2025

Inégalités et crise climatique : la nécessité de repenser nos actions La COP30, qui s’est tenue récemment, marque les dix ans de l’adoption par les États des Accords de Paris et des Objectifs de Développement Durable (OD

Actualité

12/11/2025

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, l’association YES-TaFiTa et la Coopération décentralisée des Régions Normandie et Atsinanana organisent le 15e Concours lycéen de plaidoiries pour les droits

Actualité

17/10/2025

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix organise, en partenariat avec la Maison de la Coopération Décentralisée des Régions Normandie et Atsinanana, et avec l’association Yes Tafita, une formation

Retour sur

13/10/2025

Le 2 octobre, l’Institut avait le plaisir d’animer deux tables rondes autour des réseaux sociaux, dans le cadre de la Nuit du droit à l’Amphi Pierre Daure de l’Université de Caen. Une soirée organisée dans le cadre de

Coup de coeur

03/10/2025

L’équipe de l’Institut International des Droits de l’Homme et de la Paix a sélectionné ses contenus coups de cœurs du mois de septembre à lire, à regarder et écouter. LECTURE – » Tes droits et tes besoins comp

Actualité

08/09/2025

L’Institut est heureux de s’associer avec l’Université de Caen Normandie, par l’intermédiaire de son UFR Droit, AES et Administration publique, pour l’ouverture à la rentrée prochaine d’un nouveau Diplôme d’u

Retour sur

03/09/2025

Le 10 juillet dernier, l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix est intervenu auprès des jeunes majeurs de Louviers (Eure) qui ont eu 18 ans dans l’année, constituant la promotion 2025 de l’A

Actualité

01/09/2025

Le Prix Liberté invite les jeunes de 15 à 25 ans de Normandie, des autres régions de France et à l’international, à désigner chaque année une personne ou une organisation engagée dans un combat récent et exemplaire en fa

Actualité

30/07/2025

Une quinzaine d’étudiants internationaux s’est réuni à Caen du 30 juin au 4 juillet pour participer à la 23e édition de l’Université de la paix sur le thème « Paix durable à l’épreuve de l’économie ».

Actualité

15/07/2025

Depuis 2009, l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix mène sur le territoire normand, ainsi que dans toute la France et à l’international, des projets d’éducation aux droits de l’Homme et à la

Coup de coeur

03/07/2025

L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné ses coups de cœurs du mois de juin à regarder, écouter et lire.

Actualité

01/07/2025

Le Prix Liberté invite les jeunes de 15 à 25 ans de Normandie, des autres régions de France et à l’international, à désigner chaque année une personne ou une organisation engagée dans un combat récent et exemplaire en fa

Retour sur

23/06/2025

En 2025, le Défenseur des droits souhaite recueillir l’opinion des enfants sur le thème du droit des enfants à une justice adaptée.

Actualité

17/06/2025

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix recrute des volontaires en missions de service civique afin d’accompagner l’équipe dans la mise en œuvre de ses actions éducatives de sensibil

Retour sur

16/06/2025

Mercredi 3 juin 2025 avait lieu l’évènement de valorisation du programme pédagogique Ecoality, au Café des Images de Caen en présence de 120 élèves normands. Cet évènement a permis la mise en lumière des projets ent

Coup de coeur

30/05/2025

L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné des contenus à regarder, lire et écouter. ROMAN – Beyrouth-sur-Seine, un livre de Sabyl Ghoussoub Sabyl Ghoussoub, écrivain

Retour sur

28/05/2025

Dans le cadre de la Fête de l’Europe, organisée par la ville d’Hérouville-Saint-Clair le mercredi 14 mai 2025, l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a proposé un procès simulé au grand public, s

Actualité

14/05/2025

Dans le cadre de la Chaire d’excellence “Mémoire et avenir de la Paix, droit histoire et neurosciences pour une paix durable”, l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, avec le soutien de la Région N

Actualité

07/05/2025

Dans la continuité de son accompagnement pédagogique, l’Institut a pu proposer, pour la Région Normandie qui porte le Prix Liberté, des « événements votes » aux quatre coins de la Normandie, mais aussi en France et

Actualité

05/05/2025

Dans le cadre du projet européen Ecoality, de sensibilisation aux inégalités de genre et aux changements climatiques, le Programme d’éducation et de sensibilisation au développement (DEAR) lance un appel à propositions

Retour sur

07/04/2025

Du 25 février au 25 mars, 15 rencontres départementales ont eu lieu sur l’ensemble du territoire normand dans le cadre du projet Ecoality.

Coup de coeur

28/03/2025

L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné des contenus à regarder, lire et écouter.

Retour sur

27/03/2025

Mercredi 26 mars s’est tenue la 14e édition du Concours lycéen de plaidoiries pour les droits de l’Homme de Toamasina à Madagascar.

Actualité

24/03/2025

Le 18 mars 2025, l’Université de Caen Normandie, la Région Normandie et l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, ont annoncé le lancement de la Chaire Normandie pour la Paix, intitulée « Mémoire et

Actualité

07/03/2025

Ce vendredi 7 mars marque le lancement d’une initiative innovante, multilatérale et importante dans la promotion des femmes en tant que forces de paix, dans la prévention des crises et des conflits et les négociations de paix

Actualité

07/03/2025

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, l’association YES-TaFiTa et la Coopération décentralisée des Régions Normandie et Atsinanana organisent le 14e Concours lycéen de plaidoiries pour les droits

Actualité

12/02/2025

Du 10 au 14 février 2025, 23 jeunes âgés de 15 à 25 ans et venus du monde entier sont réunis à Caen pour étudier collectivement l’ensemble des propositions de personnes ou d’organisations, menant un combat en faveur de l

Actualité

10/02/2026

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix organise, en partenariat avec la Maison de la Coopération Décentralisée des Régions Normandie et Atsinanana, et avec l’association Yes Tafita, une formation