19/02/2026

Du 9 au 13 février 2026, encadré par les équipes de l’Institut, le jury international s’est réuni au Dôme et au Lycée Augustin Fresnel pour étudier les 634 propositions candidates au Prix Liberté et retenir trois pe

Jean-Manuel Larralde

Professeur de droit public à l’Université de Caen Normandie

Institut Caennais de Recherche Juridique (UR 967)

Affaire : Cour EDH, 23 juin 2022, Rouillan c/ France (n° 28000/19)

Ancien membre du groupe terroriste Action Directe ayant sévi dans les années 1970 et 1980, M. Jean-Marc Rouillan a été condamné à deux reprises à la réclusion criminelle à perpétuité (avec des peines de sûreté de dix-huit ans pour chaque condamnation), pour des faits d’assassinat à caractère terroriste, complicité d’assassinat à caractère terroriste, participation à une association de malfaiteurs, recel, détention et fabrication d’armes ou de munitions, destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux et complicité de meurtre. Ceci l’a amené à purger vingt-cinq ans de détention jusqu’à sa libération conditionnelle en 2012. Cette mesure était assortie de plusieurs obligations, notamment celle de s’abstenir de diffuser tout ouvrage ou œuvre audiovisuelle dont il serait l’auteur ou le co-auteur et qui porterait en tout ou partie sur l’infraction commise, et s’abstenir également de toute intervention publique relative à cette infraction. Au début de l’année de 2016, il a accordé un entretien à deux journalistes dans lequel il a tenu des propos relatifs aux attentats terroristes du 13 novembre 2015 à Paris et en Seine Saint-Denis, qualifiant les auteurs de ces actes de « très courageux », car « ils se sont battus courageusement ils se battent dans les rues de Paris, ils savent qu’il y a deux ou trois mille flics autour d’eux ». Tout en relevant qu’ « on peut dire on est absolument contre leur idée réactionnaire », il conclut qu’ « on peut aller parler de plein de choses contre eux et dire c’était idiot de faire ça de faire ci. Mais pas dire que c’est des gamins qui sont lâches ». Publiés dans le magazine régional Le Ravi, et mis en ligne, ces avis exprimés moins de quatre mois après les attentats de 2015 ont causé un vif émoi. Une avocate des parties civiles de ces attentats, rejointe par plusieurs victimes et par l’Association française des victimes de terrorisme, ont poursuivi M. Rouillan pour apologie publique d’un acte de terrorisme au moyen d’un service de communication accessible au public en ligne (art. 421-2-5 du code pénal). Condamné initialement à huit mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Paris, la cour d’appel de Paris prononcera au final une peine de dix-huit mois, qui sera purgée au domicile du condamné.

Saisie par M. Rouillan, la Cour estime, par un raisonnement qui ouvre certaines interrogations, que cette situation a constitué une violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme qui protège la liberté d’expression. En, effet, les juges strasbourgeois estiment que l’ingérence dans la liberté d’expression du requérant n’était pas « nécessaire dans une société démocratique » (§ 76), en raison de la lourdeur de la sanction pénale qui lui a été infligée (§ 77). Ici la Cour européenne des droits de l’homme ne remet pas en cause le principe même de la condamnation par les juridictions internes de propos « prononcés alors que l’émoi provoqué par les attentats meurtriers de 2015 était encore présent dans la société française et que le niveau de la menace terroriste demeurait élevé » (§ 71). Le contenu des propos de M. Rouillan pouvait bien relever de l’article 421-2-5 du code pénal précité. Toutefois, mettant en avant tant la personnalité de leur auteur que le contexte de l’époque, les sept juges strasbourgeois estiment que les questions évoquées ont « été tenus dans le cadre d’un débat d’intérêt général » (§ 67). Or, on le sait, la Cour est traditionnellement fortement réticente à admettre le prononcé de peines de prison (quelle que soit d’ailleurs leur durée) pour sanctionner des propos qu’elle estime relever du débat d’intérêt général inhérent à toute société démocratiques pluraliste[1]. En conséquence, la sanction infligée au requérant, en raison « de sa lourdeur et de la gravité de ses effets » n’était pas « proportionnée au but légitime poursuivi » par les juridictions françaises[2].

Une première analyse de cet arrêt semble le placer dans une filiation jurisprudentielle connue, puisque l’on sait que la Cour européenne, depuis son arrêt fondateur Handyside c. Royaume-Uni du 7 décembre 1976, a choisi de renforcer la protection de la liberté d’expression dans le cadre conventionnel, en rappelant qu’elle vaut « non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent, inquiètent » (§ 49). Aussi contestables, voire inquiétantes puissent-elles être, les déclarations de M. Rouillan sont ici présentées par la Cour comme « susceptibles d’intéresser le public, d’éveiller son attention ou de le préoccuper sensiblement », car « les propos du requérant ont été tenus dans le cadre d’un débat d’intérêt général » (§ 67). Cette qualification est décisive, car on sait que cette même Cour a eu l’occasion de souligner à de multiples reprises que la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou de questions d’intérêt général (voir, inter alia, l’arrêt Wingrove c. Royaume-Uni du 25 novembre 1996). L’arrêt Rouillan ne peut toutefois pas être uniquement analysé comme une confirmation intégrale de la jurisprudence européenne, car deux éléments de la démonstration apparaissent, en l’espèce, assez atypiques.

En premier lieu, l’étude de la jurisprudence strasbourgeoise démontre qu’on ne saurait normalement faire relever de la liberté d’expression tout type de discours. Ceux incitant à la haine, à la discrimination, ou à la violence (même indirecte) sont normalement exclus de la protection conventionnelle[3]. On sait ainsi que la Cour dans son arrêt Z.B. c. France du 2 septembre 2021 avait jugé que faire porter à un enfant dans son école maternelle un t-shirt portant les phrases « je suis une bombe ! » et « Jihad, né le 11 septembre » ne relevait pas de la simple plaisanterie, mais reflétait « au contraire une volonté délibérée de valoriser des actes criminels, en les présentant favorablement », et pouvait servir « de prétexte pour valoriser, sans aucune équivoque, et à travers l’association délibérée des termes renvoyant à la violence de masse, des atteintes volontaires à la vie » (§ 57). Les avis émis par M. Rouillan font l’objet d’une autre approche : tout en estimant qu’ils « véhiculaient une image positive des auteurs d’attentats terroristes » (§ 70), et qu’ils « doivent être regardés, eu égard à leur caractère laudatif, comme une incitation indirecte à l’usage de la violence terroriste » (§ 71), la Cour en conclut qu’ils peuvent parfaitement participer à un débat d’intérêt général[4]. Cette vision très compréhensive du débat public sur de telles questions apparaîtra sans nul doute excessive et quelque peu éloignée des standards européens habituels[5].

En deuxième lieu, la prise en compte pourtant habituelle dans ce type de contentieux de la notion de « passage du temps », apparaît singulièrement absente de l’arrêt. On sait en effet que pour la Cour, l’analyse d’un propos doit toujours être replacée dans son contexte temporel et que le même avis peut contribuer ou non à un débat d’intérêt général, selon le moment ou la période à laquelle il est exprimé. En d’autres termes, « si un événement relativement récent peut être traumatisant au point de justifier, pendant un certain temps, que l’on contrôle davantage l’expression de propos à son sujet, il n’en demeure pas moins que la nécessité d’une telle mesure diminue forcément au fil du temps »[6]. Ainsi la publication dans la presse d’affirmations présentant Philippe Pétain et le régime de Vichy sous un jour extrêmement favorable ne peut pas être condamnée avec sévérité plus d’un demi-siècle après les faits[7]. A l’inverse, publier dans un journal un dessin symbolisant l’attentat contre les tours jumelles du World Trade Center avec une légende pastichant le slogan publicitaire d’une marque célèbre (« Nous en avions tous rêvé… le Hamas l’a fait ») dans le contexte d’attentats terroristes ne relève ni du débat d’intérêt général, ni de la liberté d’expression protégée par la Convention de 1950[8]. Or, en l’espèce la Cour fait sienne l’analyse des juridictions internes (§ 69-70) qui avaient insisté sur le fait que les propos du requérant avaient été tenus environ un an après les attentats commis à Paris en janvier 2015 et moins de quatre mois après ceux perpétrés à Paris et en Seine-Saint-Denis, et que le requérant ne pouvait ignorer que la façon dont il s’exprimerait au sujet des attentats terroristes serait analysée minutieusement. Elle n’en tire toutefois aucune conséquence particulière, semblant ici vouloir déconnecter les avis exprimés du contexte sécuritaire de l’époque.

L’arrêt Rouillan peut en réalité être lu comme un rappel à l’ordre adressé à des autorités françaises qui ont multiplié depuis quelques années des dispositifs de lutte anti-terroriste certes utiles, mais potentiellement liberticides. Si la Cour admet parfaitement « le caractère sensible de la lutte contre le terrorisme ainsi (que) la nécessité pour les autorités d’exercer leur vigilance face à des actes susceptibles d’accroître la violence » (§ 60), ceci ne justifie pas pour autant le prononcé de sanctions pénales privatives de liberté qui pourraient, à terme, être de nature à stériliser le débat démocratique. Il n’est d’ailleurs pas anodin que la Cour de Strasbourg mentionne dans son arrêt le Rapport de visite en France de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, qui relevait en 2019 que la mise en œuvre du délit « d’ « apologie du terrorisme » est lourde de conséquences sur le droit à la liberté d’expression », et entraîne « un risque d’abus du pouvoir discrétionnaire », en portant « atteinte à la protection de la liberté d’expression et à la liberté d’échanger des idées dans un système démocratique solide » [9].

[1] Voir, inter alia, l’arrêt Tête c. France du 26 mars 2020.

[2] Or, il ne s’agit pas tant ici de la sévérité même de la sanction infligée à M. Rouillan qui est condamnée par la Cour que du principe même de cette sanction, puisque qu’il a été sursis à l’exécution de la peine de dix‑huit mois d’emprisonnement, pour une durée de dix mois, le requérant ayant ensuite été placé sous le régime de la surveillance électronique pendant six mois et trois jours.

[3] Voir, inter alia, la décision Roj TV A/S c. Danemark du 24 mai 2018, à propos de l’apologie du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) par une chaîne de télévision.

[4] Et ce alors même que la Cour reprend l’argumentaire du tribunal correctionnel de Paris soulignant que « le requérant avait lui-même reconnu que la radio diffusant son entretien était écoutée par beaucoup de jeunes de quartiers populaires de Marseille et que même si son intention était de provoquer des adhésions vers les cercles d’extrême gauche, il admettait que ces auditeurs constituaient un public fragile facilement séduit par le discours de partisans d’un islamisme radical pouvant dériver vers des actions terroristes » (§ 69).

[5] Cette position a déjà fait l’objet de commentaires très critiques d’une partie de la doctrine. Voir notamment L. Letteron, « Arrêt Rouillan c. France : Le contrôle de proportionnalité acrobatique », 5 juin 2022, https://libertescheries.blogspot.com/2022/06/arret-rouillan-c-france-le-controle-de.html

[6] Cour EDH, Perincek c. Suisse, § 250.

[7] Cour EDH, Lehideux et Isorni c. France, 23 septembre 1998.

[8] Cour EDH, Leroy c. France, 2 octobre 2008

[9] Rapport de visite de la Rapporteuse spéciale du Conseil des Nations Unies sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste[9] a effectué une visite officielle en France du 14 au 23 mai 2018. Dans son rapport du 8 mai 2019 (A/HRC/40/52/Add.4). Cité § 37 de l’arrêt.

Actualité

19/02/2026

Du 9 au 13 février 2026, encadré par les équipes de l’Institut, le jury international s’est réuni au Dôme et au Lycée Augustin Fresnel pour étudier les 634 propositions candidates au Prix Liberté et retenir trois pe

Actualité

09/02/2026

Suite aux rencontres régionales organisées en juin 2025 dans le cadre de la deuxième année du programme Ecoality, 7 jeunes ont pu proposer une synthèse écrite autour de la question de la féminisation des métiers agricoles n

Actualité

09/02/2026

Cartooning for Peace (CFP) et l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix réalisent une formation le 11 mars 2026 de 14h à 17h, en distanciel à l’éducation aux droits de l’Homme et à la pédagogi

Actualité

06/02/2026

Dans le cadre de la Chaire d’excellence “Mémoire et avenir de la Paix, droit histoire et neurosciences pour une paix durable”, l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, avec le soutien de la Région N

Retour sur

07/01/2026

La sensibilisation constitue l’un des piliers fondamentaux du programme Ecoality, un dispositif éducatif européen qui sensibilise les jeunes à l’égalité face aux changements climatiques. Première phase du programme :

Retour sur

07/01/2026

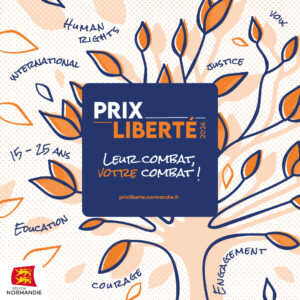

Cette année a lieu la 8ème édition du Prix Liberté, une initiative portée par la Région Normandie, en partenariat avec l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix. Ce dispositif pédagogique invite les je

Coup de coeur

26/12/2025

L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné ses contenus coups de cœurs du mois de janvier à lire, regarder et écouter. Lecture « On ne peut pas accueillir toute la misère du

Retour sur

12/12/2025

Dans la continuité des actions de diffusion de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix. Ecoality, programme européen d’éducation au développement, a organisé cette année une nouvelle session de form

Retour sur

12/12/2025

Le 12 novembre 2025 s’est déroulé à Caen et à Rouen la formation des enseignants pour le Prix Liberté. Accompagnés par l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, les enseignants ayant inscrits

Coup de coeur

05/12/2025

L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné ses contenus coups de cœurs du mois de décembre à regarder et écouter. Podcast « Qui c’est qui commande ? » Lolita Rivé,

Actualité

05/12/2025

Ce programme pilote, lancé par l’Académie diplomatique et consulaire, est mis en œuvre en Normandie sous la forme du projet « Terre de Liberté, mémoire et avenir », porté par l’Initiative régio

Actualité

01/12/2025

L’Institut accueille le dernier dialogue franco-polonais sur la résilience démocratique et la sécurité régionale. Dans le sillage du Traité de Nancy conclu en mai 2025 et face à une instabilité mondiale croiss

Actualité

26/11/2025

Inégalités et crise climatique : la nécessité de repenser nos actions La COP30, qui s’est tenue récemment, marque les dix ans de l’adoption par les États des Accords de Paris et des Objectifs de Développement Durable (OD

Actualité

12/11/2025

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, l’association YES-TaFiTa et la Coopération décentralisée des Régions Normandie et Atsinanana organisent le 15e Concours lycéen de plaidoiries pour les droits

Actualité

17/10/2025

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix organise, en partenariat avec la Maison de la Coopération Décentralisée des Régions Normandie et Atsinanana, et avec l’association Yes Tafita, une formation

Retour sur

13/10/2025

Le 2 octobre, l’Institut avait le plaisir d’animer deux tables rondes autour des réseaux sociaux, dans le cadre de la Nuit du droit à l’Amphi Pierre Daure de l’Université de Caen. Une soirée organisée dans le cadre de

Coup de coeur

03/10/2025

L’équipe de l’Institut International des Droits de l’Homme et de la Paix a sélectionné ses contenus coups de cœurs du mois de septembre à lire, à regarder et écouter. LECTURE – » Tes droits et tes besoins comp

Actualité

08/09/2025

L’Institut est heureux de s’associer avec l’Université de Caen Normandie, par l’intermédiaire de son UFR Droit, AES et Administration publique, pour l’ouverture à la rentrée prochaine d’un nouveau Diplôme d’u

Retour sur

03/09/2025

Le 10 juillet dernier, l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix est intervenu auprès des jeunes majeurs de Louviers (Eure) qui ont eu 18 ans dans l’année, constituant la promotion 2025 de l’A

Actualité

01/09/2025

Le Prix Liberté invite les jeunes de 15 à 25 ans de Normandie, des autres régions de France et à l’international, à désigner chaque année une personne ou une organisation engagée dans un combat récent et exemplaire en fa

Actualité

30/07/2025

Une quinzaine d’étudiants internationaux s’est réuni à Caen du 30 juin au 4 juillet pour participer à la 23e édition de l’Université de la paix sur le thème « Paix durable à l’épreuve de l’économie ».

Actualité

15/07/2025

Depuis 2009, l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix mène sur le territoire normand, ainsi que dans toute la France et à l’international, des projets d’éducation aux droits de l’Homme et à la

Coup de coeur

03/07/2025

L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné ses coups de cœurs du mois de juin à regarder, écouter et lire.

Actualité

01/07/2025

Le Prix Liberté invite les jeunes de 15 à 25 ans de Normandie, des autres régions de France et à l’international, à désigner chaque année une personne ou une organisation engagée dans un combat récent et exemplaire en fa

Retour sur

23/06/2025

En 2025, le Défenseur des droits souhaite recueillir l’opinion des enfants sur le thème du droit des enfants à une justice adaptée.

Actualité

17/06/2025

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix recrute des volontaires en missions de service civique afin d’accompagner l’équipe dans la mise en œuvre de ses actions éducatives de sensibil

Retour sur

16/06/2025

Mercredi 3 juin 2025 avait lieu l’évènement de valorisation du programme pédagogique Ecoality, au Café des Images de Caen en présence de 120 élèves normands. Cet évènement a permis la mise en lumière des projets ent

Coup de coeur

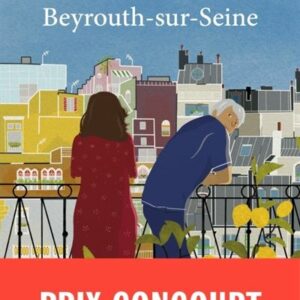

30/05/2025

L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné des contenus à regarder, lire et écouter. ROMAN – Beyrouth-sur-Seine, un livre de Sabyl Ghoussoub Sabyl Ghoussoub, écrivain

Retour sur

28/05/2025

Dans le cadre de la Fête de l’Europe, organisée par la ville d’Hérouville-Saint-Clair le mercredi 14 mai 2025, l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a proposé un procès simulé au grand public, s

Actualité

14/05/2025

Dans le cadre de la Chaire d’excellence “Mémoire et avenir de la Paix, droit histoire et neurosciences pour une paix durable”, l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, avec le soutien de la Région N

Actualité

07/05/2025

Dans la continuité de son accompagnement pédagogique, l’Institut a pu proposer, pour la Région Normandie qui porte le Prix Liberté, des « événements votes » aux quatre coins de la Normandie, mais aussi en France et

Actualité

05/05/2025

Dans le cadre du projet européen Ecoality, de sensibilisation aux inégalités de genre et aux changements climatiques, le Programme d’éducation et de sensibilisation au développement (DEAR) lance un appel à propositions

Retour sur

07/04/2025

Du 25 février au 25 mars, 15 rencontres départementales ont eu lieu sur l’ensemble du territoire normand dans le cadre du projet Ecoality.

Coup de coeur

28/03/2025

L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné des contenus à regarder, lire et écouter.

Retour sur

27/03/2025

Mercredi 26 mars s’est tenue la 14e édition du Concours lycéen de plaidoiries pour les droits de l’Homme de Toamasina à Madagascar.

Actualité

24/03/2025

Le 18 mars 2025, l’Université de Caen Normandie, la Région Normandie et l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, ont annoncé le lancement de la Chaire Normandie pour la Paix, intitulée « Mémoire et

Actualité

07/03/2025

Ce vendredi 7 mars marque le lancement d’une initiative innovante, multilatérale et importante dans la promotion des femmes en tant que forces de paix, dans la prévention des crises et des conflits et les négociations de paix

Actualité

07/03/2025

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, l’association YES-TaFiTa et la Coopération décentralisée des Régions Normandie et Atsinanana organisent le 14e Concours lycéen de plaidoiries pour les droits

Actualité

12/02/2025

Du 10 au 14 février 2025, 23 jeunes âgés de 15 à 25 ans et venus du monde entier sont réunis à Caen pour étudier collectivement l’ensemble des propositions de personnes ou d’organisations, menant un combat en faveur de l

Actualité

10/02/2026

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix organise, en partenariat avec la Maison de la Coopération Décentralisée des Régions Normandie et Atsinanana, et avec l’association Yes Tafita, une formation