12/12/2025

Dans la continuité des actions de diffusion de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix. Ecoality, programme européen d’éducation au développement, a organisé cette année une nouvelle session de form

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix et l’Université de Caen Normandie s’associent pour une série de « Points de vue » exclusifs.

par Carla MILHAS

Etudiante en Master Droit des libertés de l’UFR Droit

de l’Université de Caen Normandie

Affaire : CJUE, 18 janvier 2022, J.Y., C-118/20

L’influence du droit de l’Union européenne (ci-après UE) sur le droit de la nationalité, bastion de la souveraineté étatique, est longtemps demeurée inexistante. La nationalité relève de la compétence exclusive des Etats, et c’est en ce sens que « la citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas » (article 20 TFUE). En effet, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’UE (ci-après CJUE), « la définition des conditions d’acquisition et de perte de la nationalité relève, conformément au droit international, de la compétence de chaque Etat membre » (Pt. 37 du présent arrêt).

Toutefois, depuis quelques années, la CJUE adopte une jurisprudence qui s’immisce dans les règles étatiques en matière de nationalité.

En 2001, la Cour établit une approche nouvelle de la citoyenneté européenne, créée en 1992 par le Traité de Maastricht, en la consacrant comme « statut fondamental des ressortissants des Etats membres » (CJCE, 20 septembre 2001, Grzelczyk, C-184/99, Pt.31). Si celle-ci permet de garantir les droits individuels des ressortissants des Etats membres, elle ne jouit toutefois pas d’autonomie. Effectivement, elle dépend exclusivement de la nationalité étatique puisqu’ « est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre » (article 20 TFUE).

Ainsi, la perte de la nationalité étatique peut entrainer celle de la citoyenneté européenne et, par conséquent, entrainer la perte des garanties liées au statut fondamental. C’est ce raisonnement qui a permis à la CJUE d’ouvrir la voie à un contrôle sur le retrait de la nationalité par un Etat membre dans l’hypothèse d’une fraude (CJUE, 2 mars 2010, Rottman, C-135/08). Désormais, la compétence exclusive des Etats en matière de nationalité doit être exercée dans le respect du droit de l’Union. Si la Cour ne retire pas aux Etats le droit de priver de nationalité un de leurs ressortissants, elle les oblige cependant à procéder à un examen individuel au titre du principe de proportionnalité, afin d’analyser les conséquences d’un tel retrait (CJUE, 12 mars 2019, Tjebbes e.a., C-221/17, Pt.41).

De manière plus générale, la CJUE a développé cette idée en jugeant que l’article 20 du TFUE s’opposait à toute mesure nationale qui priverait un citoyen européen « d’exercer l’essentiel des droits conférés par [son] statut de citoyen de l’Union » (CJUE, 8 mars 2011, Zambrano, C-34/09, Pt. 44).

Dans le prolongement de cette jurisprudence, la Cour a imposé aux autorités nationales de se livrer à un contrôle in concreto de la loi nationale permettant une perte de plein droit de la nationalité afin d’« être en mesure d’examiner, de manière incidente, les conséquences de cette perte de nationalité » (CJUE, Tjebbes e.a., op. cit, Pt.42).

C’est dans ce contexte jurisprudentiel que prend place l’affaire J.Y. En l’espèce, Mme J.Y., ressortissante estonienne, sollicite l’octroi de la nationalité autrichienne et reçoit, par les autorités autrichiennes, l’assurance de lui accorder la nationalité à condition d’apporter une preuve de renonciation à sa nationalité d’origine. La requérante, après avoir dissous son rapport de nationalité avec l’Estonie, se retrouve apatride. Alors que les autorités autrichiennes devaient la naturaliser, elles révoquent l’assurance de naturalisation et rejettent la demande de nationalité de la requérante au motif qu’elle a commis deux infractions administratives graves au code de la route résultant de la non-apposition sur son véhicule de la vignette de contrôle technique et de la conduite d’un véhicule à moteur en état d’alcoolémie.

C’est à l’occasion de ce contentieux que la Cour administrative autrichienne, saisie au principal, interroge les juges luxembourgeois sur l’interprétation du droit de l’Union. Réunie en grande chambre, la Cour interprète l’article 20 du TFUE dans son arrêt du 18 janvier 2022.

Concernant l’application du droit de l’Union au litige, la position de la CJUE n’est guère surprenante. Elle applique sa jurisprudence antérieure en considérant que la décision de retirer la nationalité d’un Etat membre à une personne qui ne dispose pas de la nationalité d’un autre Etat membre entre dans le champ d’application du droit du l’Union. Dès lors qu’un citoyen de l’Union, du fait de la perte de sa nationalité étatique, perd sa qualité de citoyen de l’Union et ses droits qui y sont attachés, la Cour est compétente (Pt. 40).

En revanche, l’enjeu de l’affaire repose principalement sur l’examen de la compatibilité de la décision litigieuse avec l’article 20 du TFUE. La Cour examine les conséquences de la décision de révocation sur la situation individuelle de Mme J.Y. L’accent est mis sur l’exercice et l’effet utile des droits que le citoyen de l’Union tire de l’article 20. Ainsi, « une telle décision [de révocation de l’assurance portant sur l’octroi de la nationalité] ne peut donc être prise que pour des motifs légitimes et en respectant le principe de proportionnalité » (Pt. 51).

Il semble évident que cet arrêt s’inscrit dans une logique de nette réduction du caractère discrétionnaire des prérogatives des Etats en matière d’acquisition et de perte de la nationalité.

Dans la présente affaire, il semble que la Cour soit allée jusqu’au bout du raisonnement débuté lors des arrêts Rottman et Tjebbes. Elle applique le principe selon lequel, le respect du principe de proportionnalité impose un examen individualisé de la situation de l’intéressé avant de confirmer la privation automatique de la citoyenneté européenne.

Selon certains auteurs, la Cour tente de développer un embryon de citoyenneté autonome dans l’objectif de remplacer progressivement la nationalité étatique par une hypothétique nationalité européenne. Cependant, la CJUE n’évoque jamais « une nationalité européenne », mais bien une « citoyenneté ». Cette qualité de citoyen de l’Union est à distinguer du lien de nationalité entre le ressortissant et son Etat. En ce sens, elle insiste à de nombreuses reprises sur la légitimité, pour un Etat membre, « de vouloir protéger le rapport particulier de solidarité et de loyauté entre lui-même et ses ressortissants » (Pt. 52).

Par ailleurs, il parait intéressant d’analyser la portée de cette jurisprudence à l’aune de la Convention sur la réduction des cas d’apatridie dont l’Estonie n’est pas partie. Dans l’arrêt, la Cour affirme qu’il revient en principe à l’Etat membre, auquel la personne intéressée demande à être démise de sa nationalité pour pouvoir obtenir la nationalité d’un autre Etat membre, de s’assurer que sa décision faisant suite à cette demande n’entre en vigueur qu’une fois que la nouvelle nationalité a été effectivement acquise (Pt.50). Par conséquent, alors que l’Estonie n’a pas souhaité adhérer au traité international visant à réduire les cas d’apatridie, c’est au titre du droit de l’Union qu’elle doit adapter sa législation interne afin d’éviter l’apatridie.

En adoptant cette position, il ne fait aucun doute que la CJUE tente de forcer discrètement la main des Etats rétifs. Sans remettre en cause les compétences étatiques exclusives, elle ouvre la voie à une nouvelle approche centrée sur les droits des individus garantis par les traités. Par exemple, tout en réaffirmant que l’état des personnes relève de la compétence des Etats membres, elle a imposé à ces derniers, dans l’exercice de cette compétence, de reconnaitre les enfants issus d’une union de personnes du même sexe établie dans un autre Etat membre (CJUE, 14 décembre 2021, V.M.A, C-490/20). Bien qu’on ne puisse que se réjouir d’une protection plus importante au profit des citoyens européens, la CJUE tend à conférer à l’UE un droit de regard sur des compétences que les Etats n’ont jamais souhaité lui confier.

Retour sur

12/12/2025

Dans la continuité des actions de diffusion de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix. Ecoality, programme européen d’éducation au développement, a organisé cette année une nouvelle session de form

Retour sur

12/12/2025

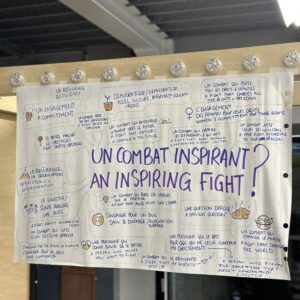

Le 12 novembre 2025 s’est déroulé à Caen et à Rouen la formation des enseignants pour le Prix Liberté. Accompagnés par l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, les enseignants ayant inscrits

Coup de coeur

05/12/2025

L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la Paix a sélectionné ses contenus coups de cœurs du mois de décembre à regarder et écouter. Podcast « Qui c’est qui commande ? » Lolita Rivé,

Actualité

05/12/2025

Ce programme pilote, lancé par l’Académie diplomatique et consulaire, est mis en œuvre en Normandie sous la forme du projet « Terre de Liberté, mémoire et avenir », porté par l’Initiative régio

Actualité

01/12/2025

L’Institut accueille le dernier dialogue franco-polonais sur la résilience démocratique et la sécurité régionale. Dans le sillage du Traité de Nancy conclu en mai 2025 et face à une instabilité mondiale croiss

Actualité

26/11/2025

Inégalités et crise climatique : la nécessité de repenser nos actions La COP30, qui s’est tenue récemment, marque les dix ans de l’adoption par les États des Accords de Paris et des Objectifs de Développement Durable (OD

Actualité

12/11/2025

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, l’association YES-TaFiTa et la Coopération décentralisée des Régions Normandie et Atsinanana organisent le 15e Concours lycéen de plaidoiries pour les droits

Actualité

17/10/2025

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix organise, en partenariat avec la Maison de la Coopération Décentralisée des Régions Normandie et Atsinanana, et avec l’association Yes Tafita, une formation

Retour sur

13/10/2025

Le 2 octobre, l’Institut avait le plaisir d’animer deux tables rondes autour des réseaux sociaux, dans le cadre de la Nuit du droit à l’Amphi Pierre Daure de l’Université de Caen. Une soirée organisée dans le cadre de

Coup de coeur

03/10/2025

L’équipe de l’Institut International des Droits de l’Homme et de la Paix a sélectionné ses contenus coups de cœurs du mois de septembre à lire, à regarder et écouter. LECTURE – » Tes droits et tes besoins comp

Actualité

08/09/2025

L’Institut est heureux de s’associer avec l’Université de Caen Normandie, par l’intermédiaire de son UFR Droit, AES et Administration publique, pour l’ouverture à la rentrée prochaine d’un nouveau Diplôme d’u

Retour sur

03/09/2025

Le 10 juillet dernier, l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix est intervenu auprès des jeunes majeurs de Louviers (Eure) qui ont eu 18 ans dans l’année, constituant la promotion 2025 de l’A

Actualité

01/09/2025

Le Prix Liberté invite les jeunes de 15 à 25 ans de Normandie, des autres régions de France et à l’international, à désigner chaque année une personne ou une organisation engagée dans un combat récent et exemplaire en fa

Retour sur

30/07/2025

Une quinzaine d’étudiants internationaux s’est réuni à Caen du 30 juin au 4 juillet pour participer à la 23e édition de l’Université de la paix sur le thème « Paix durable à l’épreuve de l’économie ».

Actualité

15/07/2025

Depuis 2009, l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix mène sur le territoire normand, ainsi que dans toute la France et à l’international, des projets d’éducation aux droits de l’Homme et à la

Coup de coeur

03/07/2025

L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné ses coups de cœurs du mois de juin à regarder, écouter et lire.

Actualité

01/07/2025

Le Prix Liberté invite les jeunes de 15 à 25 ans de Normandie, des autres régions de France et à l’international, à désigner chaque année une personne ou une organisation engagée dans un combat récent et exemplaire en fa

Retour sur

23/06/2025

En 2025, le Défenseur des droits souhaite recueillir l’opinion des enfants sur le thème du droit des enfants à une justice adaptée.

Actualité

17/06/2025

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix recrute des volontaires en missions de service civique afin d’accompagner l’équipe dans la mise en œuvre de ses actions éducatives de sensibil

Retour sur

16/06/2025

Mercredi 3 juin 2025 avait lieu l’évènement de valorisation du programme pédagogique Ecoality, au Café des Images de Caen en présence de 120 élèves normands. Cet évènement a permis la mise en lumière des projets ent

Coup de coeur

30/05/2025

L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné des contenus à regarder, lire et écouter. ROMAN – Beyrouth-sur-Seine, un livre de Sabyl Ghoussoub Sabyl Ghoussoub, écrivain

Retour sur

28/05/2025

Dans le cadre de la Fête de l’Europe, organisée par la ville d’Hérouville-Saint-Clair le mercredi 14 mai 2025, l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a proposé un procès simulé au grand public, s

Actualité

14/05/2025

Dans le cadre de la Chaire d’excellence “Mémoire et avenir de la Paix, droit histoire et neurosciences pour une paix durable”, l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, avec le soutien de la Région N

Actualité

07/05/2025

Dans la continuité de son accompagnement pédagogique, l’Institut a pu proposer, pour la Région Normandie qui porte le Prix Liberté, des « événements votes » aux quatre coins de la Normandie, mais aussi en France et

Actualité

05/05/2025

Dans le cadre du projet européen Ecoality, de sensibilisation aux inégalités de genre et aux changements climatiques, le Programme d’éducation et de sensibilisation au développement (DEAR) lance un appel à propositions

Retour sur

07/04/2025

Du 25 février au 25 mars, 15 rencontres départementales ont eu lieu sur l’ensemble du territoire normand dans le cadre du projet Ecoality.

Coup de coeur

28/03/2025

L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné des contenus à regarder, lire et écouter.

Retour sur

27/03/2025

Mercredi 26 mars s’est tenue la 14e édition du Concours lycéen de plaidoiries pour les droits de l’Homme de Toamasina à Madagascar.

Actualité

24/03/2025

Le 18 mars 2025, l’Université de Caen Normandie, la Région Normandie et l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, ont annoncé le lancement de la Chaire Normandie pour la Paix, intitulée « Mémoire et

Actualité

07/03/2025

Ce vendredi 7 mars marque le lancement d’une initiative innovante, multilatérale et importante dans la promotion des femmes en tant que forces de paix, dans la prévention des crises et des conflits et les négociations de paix

Actualité

07/03/2025

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, l’association YES-TaFiTa et la Coopération décentralisée des Régions Normandie et Atsinanana organisent le 14e Concours lycéen de plaidoiries pour les droits

Actualité

12/02/2025

Du 10 au 14 février 2025, 23 jeunes âgés de 15 à 25 ans et venus du monde entier sont réunis à Caen pour étudier collectivement l’ensemble des propositions de personnes ou d’organisations, menant un combat en faveur de l

Actualité

10/11/2025

Du 27 au 30 octobre, s’est tenu le lancement officiel du Diplôme Universitaire “Droits de l’Homme et formation à la paix”, porté par la Chaire Normandie pour la Paix “Mémoire et avenir de la Paix, droit, histoire et n

Actualité

31/10/2025

L’équipe de l’Institut International des Droits de l’Homme et de la Paix a sélectionné ses contenus coups de cœurs du mois de septembre à lire, à regarder et écouter. LECTURE « Panorama » — Lilia Hassaine Lilia H