07/01/2026

La sensibilisation constitue l’un des piliers fondamentaux du programme Ecoality, un dispositif éducatif européen qui sensibilise les jeunes à l’égalité face aux changements climatiques. Première phase du programme :

par Catherine-Amélie CHASSIN

Professeur des Universités – Université de Caen Normandie

Affaire : Cons. const., décision 2021-940 QPC du 15 octobre 2021, Sté Air France

[Pour la clarté de la présente Note, les articles ici mentionnés correspondent à ceux en vigueur depuis le 1er mai 2021, date de la renumérotation des articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dit CESEDA].

Le droit impose des obligations aux transporteurs (aériens et autres) lorsqu’ils conduisent à la frontière française un ressortissant d’Etat tiers à l’Union européenne dont l’entrée sur le territoire est refusé. La Convention de Schengen du 14 juin 1985 prévoit que sous réserve de l’application des règles du droit international des réfugiés, « si l’entrée sur le territoire […] est refusée à un étranger, le transporteur qui l’a amené à la frontière extérieure par voie aérienne, maritime ou terrestre est tenu de le reprendre en charge sans délai. À la requête des autorités de surveillance de la frontière, il doit ramener l’étranger dans l’État tiers à partir duquel il a été transporté, dans l’État tiers qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou dans tout autre État tiers où son admission est garantie » (26 § 1, a.). L’Union européenne (UE) a complété l’obligation par la Directive 2001/51/CE du 28 juin 2001.

En droit interne, le Code de l’aviation civile impose aux transporteurs internationaux de contrôler le fait que l’étranger est muni des documents requis en vue d’entrer sur le sol français (art. L.322-2). Si ce contrôle n’est pas assuré, la Compagnie de transport se verra sanctionnée d’une part par une amende pénale de 10.000 euros (CESEDA, art. L.821-6), d’autre part par l’obligation de réacheminer à ses frais l’étranger dont l’entrée en France aura été refusée par les autorités compétentes (CESEDA, art. L.333-3) – obligation de réacheminement qui est elle-même sanctionnée par une seconde amende, cette fois d’un montant de 30.000 euros (CESEDA, art. L. 821-10).

Le Conseil constitutionnel avait déjà précisé que le transporteur doit procéder à un « examen normalement attentif de ces documents », contrôle qui ne saurait s’assimiler à une délégation des pouvoirs de police administrative (Cons. const., décision 2019-810 QPC du 25 oct. 2019, Air France). Ce critère de l’examen normalement attentif est également retenu par le juge administratif (CE, 11 décembre 2020, Air France, n. 427744).

Dans le présente cas, c’est sous l’angle de l’obligation de réacheminement que la question émerge : la prise en charge des coûts de réacheminement est analysée par Air France comme une sujétion excessive. L’argument est fondé sur la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (DDHC), qui a valeur constitutionnelle aujourd’hui en France (depuis la décision Cons. const., décision 71-44 DC du 16 juillet 1971, Liberté d’association). L’article 13 DDHC impose l’égalité devant les charges publiques au prorata des capacités, et la compagnie requérante estimait que ce principe était violé par l’obligation de réacheminement.

L’argument est balayé par le Conseil constitutionnel, qui rappelle que si l’adaptation du droit interne au droit de l’UE ne saurait « aller à l’encontre d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti » (consid. 9), et qu’il « n’est pas compétent pour contrôler la conformité à la Constitution de dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises » de l’UE (id.).

Tout l’intérêt de la présente décision est dans le fait que le Conseil constitutionnel ébauche une définition de ce que sont ces principes inhérents à l’identité constitutionnelle de la France. La difficulté vient ici de l’articulation entre la primauté du droit de l’UE (dégagé notamment par l’arrêt CJCE, 15 juillet 1964, Costa c. ENEL, aff. 6/64) et la Constitution française, dont l’article 88-1 prévoit que « la République participe à l’Union européenne constituée d’Etats qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences ». De ce texte, le Conseil constitutionnel avait déduit une obligation constitutionnelle de transposer en droit interne le droit de l’UE, sauf disposition expresse contraire de la Constitution (Cons. const., décision 2004-496 DC du 10 juin 2004, Economie numérique, consid. 7). Effectivement ici, le Conseil rappelle qu’il « n’est compétent pour contrôler la conformité des dispositions contestées aux droits et libertés que la Constitution garantit que dans la mesure où elles mettent en cause une règle ou un principe qui, ne trouvant pas de protection équivalente dans le droit de l’Union européenne, est inhérent à l’identité constitutionnelle de la France » (consid. 13). Dans l’hypothèse où la protection est garantie par le droit de l’UE, elle sera donc garantie par l’intervention des juges européens.

Le Conseil constitutionnel avait cependant un garde-fou : sa compétence est maintenue lorsque la norme de l’UE est incompatible avec la Constitution. Plus précisément, « la transposition d’une directive ne saurait aller à l’encontre d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti » (Cons. const., décision 2006-540 DC du 27 juillet 2006, Droit d’auteur, consid. 19). Mais le Conseil n’avait pas défini ces principes, lesquels pour l’heure n’ont pas été utilisés pour bloquer la primauté de principe du droit de l’UE – rappelons-le, s’impose y compris face aux Constitutions nationales (Voy. CJCE, 11 janvier 2000, Tanja Kreil, C-285/98).

Ce cadre posé, il est possible de mieux comprendre le sens de la décision rendue par le Conseil constitutionnel ce 15 octobre 2021. Revenant sur la notion de principe inhérent à l’identité constitutionnelle, le Conseil fait pour la première fois l’effort d’en cerner les contours. Il estime que « le droit à la sûreté, le principe de responsabilité personnelle et l’égalité devant les charges publiques, qui sont protégés par le droit de l’UE, ne constituent pas des règles ou principes inhérents à l’identité constitutionnelle de la France » (consid. 14). Puis il affirme que doit s’analyser en un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France « l’interdiction de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale inhérentes à l’exercice de la ‘force publique’ nécessaire à la garantie des droits » (consid. 15), interdiction déduite de l’article 12 DDHC (Voy. déjà Cons. const., décision 2019-810 QPC du 25 oct. 2019, Air France, consid. 11),

Le propos doit être bien compris : le recours à l’identité constitutionnelle de la France n’est utile utile que dans la mesure où il s’agit de bloquer la primauté du droit de l’UE. Dès lors, lorsque les droits sont garantis par l’UE, il n’est pas utile de se fonder sur ces principes. C’est en ce sens qu’il faut comprendre le considérant 14 : le motif des principes inhérents à l’identité constitutionnelle de la France serait sans intérêt puisque ces droits sont déjà garantis par l’UE, et qu’ils bénéficient à ce titre d’une primauté fondée sur l’article 88-1 de la Constitution.

L’interdiction de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative pourrait, elle, s’analyser comme un tel principe inhérent à l’identité constitutionnelle. Mais, nous dit le Conseil, la décision de réacheminement est celle des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, qui effectivement remplissent ici une mission de police administrative. Pour reprendre les mots du Conseil, « les entreprises de transport aérien ne sont tenues, à la requête de ces autorités, que de prendre en charge ces personnes et d’assurer leur transport » (décision 2021-940 QPC, consid. 16).

Reste que, pour la première fois, le Conseil précise le contenu d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France.

Actualité

07/01/2026

La sensibilisation constitue l’un des piliers fondamentaux du programme Ecoality, un dispositif éducatif européen qui sensibilise les jeunes à l’égalité face aux changements climatiques. Première phase du programme :

Actualité

07/01/2026

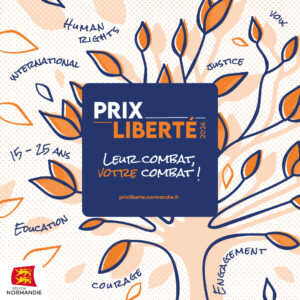

Cette année a lieu la 8ème édition du Prix Liberté, une initiative portée par la Région Normandie, en partenariat avec l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix. Ce dispositif pédagogique invite les je

Coup de coeur

26/12/2025

L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné ses contenus coups de cœurs du mois de janvier à lire, regarder et écouter. Lecture « On ne peut pas accueillir toute la misère du

Retour sur

12/12/2025

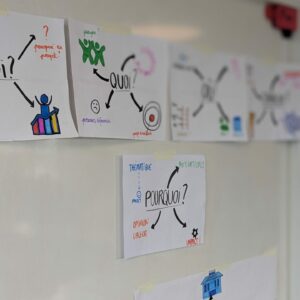

Dans la continuité des actions de diffusion de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix. Ecoality, programme européen d’éducation au développement, a organisé cette année une nouvelle session de form

Retour sur

12/12/2025

Le 12 novembre 2025 s’est déroulé à Caen et à Rouen la formation des enseignants pour le Prix Liberté. Accompagnés par l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, les enseignants ayant inscrits

Coup de coeur

05/12/2025

L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné ses contenus coups de cœurs du mois de décembre à regarder et écouter. Podcast « Qui c’est qui commande ? » Lolita Rivé,

Actualité

05/12/2025

Ce programme pilote, lancé par l’Académie diplomatique et consulaire, est mis en œuvre en Normandie sous la forme du projet « Terre de Liberté, mémoire et avenir », porté par l’Initiative régio

Actualité

01/12/2025

L’Institut accueille le dernier dialogue franco-polonais sur la résilience démocratique et la sécurité régionale. Dans le sillage du Traité de Nancy conclu en mai 2025 et face à une instabilité mondiale croiss

Actualité

26/11/2025

Inégalités et crise climatique : la nécessité de repenser nos actions La COP30, qui s’est tenue récemment, marque les dix ans de l’adoption par les États des Accords de Paris et des Objectifs de Développement Durable (OD

Actualité

12/11/2025

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, l’association YES-TaFiTa et la Coopération décentralisée des Régions Normandie et Atsinanana organisent le 15e Concours lycéen de plaidoiries pour les droits

Actualité

17/10/2025

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix organise, en partenariat avec la Maison de la Coopération Décentralisée des Régions Normandie et Atsinanana, et avec l’association Yes Tafita, une formation

Retour sur

13/10/2025

Le 2 octobre, l’Institut avait le plaisir d’animer deux tables rondes autour des réseaux sociaux, dans le cadre de la Nuit du droit à l’Amphi Pierre Daure de l’Université de Caen. Une soirée organisée dans le cadre de

Coup de coeur

03/10/2025

L’équipe de l’Institut International des Droits de l’Homme et de la Paix a sélectionné ses contenus coups de cœurs du mois de septembre à lire, à regarder et écouter. LECTURE – » Tes droits et tes besoins comp

Actualité

08/09/2025

L’Institut est heureux de s’associer avec l’Université de Caen Normandie, par l’intermédiaire de son UFR Droit, AES et Administration publique, pour l’ouverture à la rentrée prochaine d’un nouveau Diplôme d’u

Retour sur

03/09/2025

Le 10 juillet dernier, l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix est intervenu auprès des jeunes majeurs de Louviers (Eure) qui ont eu 18 ans dans l’année, constituant la promotion 2025 de l’A

Actualité

01/09/2025

Le Prix Liberté invite les jeunes de 15 à 25 ans de Normandie, des autres régions de France et à l’international, à désigner chaque année une personne ou une organisation engagée dans un combat récent et exemplaire en fa

Actualité

30/07/2025

Une quinzaine d’étudiants internationaux s’est réuni à Caen du 30 juin au 4 juillet pour participer à la 23e édition de l’Université de la paix sur le thème « Paix durable à l’épreuve de l’économie ».

Actualité

15/07/2025

Depuis 2009, l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix mène sur le territoire normand, ainsi que dans toute la France et à l’international, des projets d’éducation aux droits de l’Homme et à la

Coup de coeur

03/07/2025

L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné ses coups de cœurs du mois de juin à regarder, écouter et lire.

Actualité

01/07/2025

Le Prix Liberté invite les jeunes de 15 à 25 ans de Normandie, des autres régions de France et à l’international, à désigner chaque année une personne ou une organisation engagée dans un combat récent et exemplaire en fa

Retour sur

23/06/2025

En 2025, le Défenseur des droits souhaite recueillir l’opinion des enfants sur le thème du droit des enfants à une justice adaptée.

Actualité

17/06/2025

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix recrute des volontaires en missions de service civique afin d’accompagner l’équipe dans la mise en œuvre de ses actions éducatives de sensibil

Retour sur

16/06/2025

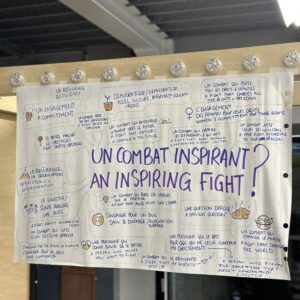

Mercredi 3 juin 2025 avait lieu l’évènement de valorisation du programme pédagogique Ecoality, au Café des Images de Caen en présence de 120 élèves normands. Cet évènement a permis la mise en lumière des projets ent

Coup de coeur

30/05/2025

L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné des contenus à regarder, lire et écouter. ROMAN – Beyrouth-sur-Seine, un livre de Sabyl Ghoussoub Sabyl Ghoussoub, écrivain

Retour sur

28/05/2025

Dans le cadre de la Fête de l’Europe, organisée par la ville d’Hérouville-Saint-Clair le mercredi 14 mai 2025, l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a proposé un procès simulé au grand public, s

Actualité

14/05/2025

Dans le cadre de la Chaire d’excellence “Mémoire et avenir de la Paix, droit histoire et neurosciences pour une paix durable”, l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, avec le soutien de la Région N

Actualité

07/05/2025

Dans la continuité de son accompagnement pédagogique, l’Institut a pu proposer, pour la Région Normandie qui porte le Prix Liberté, des « événements votes » aux quatre coins de la Normandie, mais aussi en France et

Actualité

05/05/2025

Dans le cadre du projet européen Ecoality, de sensibilisation aux inégalités de genre et aux changements climatiques, le Programme d’éducation et de sensibilisation au développement (DEAR) lance un appel à propositions

Retour sur

07/04/2025

Du 25 février au 25 mars, 15 rencontres départementales ont eu lieu sur l’ensemble du territoire normand dans le cadre du projet Ecoality.

Coup de coeur

28/03/2025

L’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix a sélectionné des contenus à regarder, lire et écouter.

Retour sur

27/03/2025

Mercredi 26 mars s’est tenue la 14e édition du Concours lycéen de plaidoiries pour les droits de l’Homme de Toamasina à Madagascar.

Actualité

24/03/2025

Le 18 mars 2025, l’Université de Caen Normandie, la Région Normandie et l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, ont annoncé le lancement de la Chaire Normandie pour la Paix, intitulée « Mémoire et

Actualité

07/03/2025

Ce vendredi 7 mars marque le lancement d’une initiative innovante, multilatérale et importante dans la promotion des femmes en tant que forces de paix, dans la prévention des crises et des conflits et les négociations de paix

Actualité

07/03/2025

L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix, l’association YES-TaFiTa et la Coopération décentralisée des Régions Normandie et Atsinanana organisent le 14e Concours lycéen de plaidoiries pour les droits

Actualité

12/02/2025

Du 10 au 14 février 2025, 23 jeunes âgés de 15 à 25 ans et venus du monde entier sont réunis à Caen pour étudier collectivement l’ensemble des propositions de personnes ou d’organisations, menant un combat en faveur de l